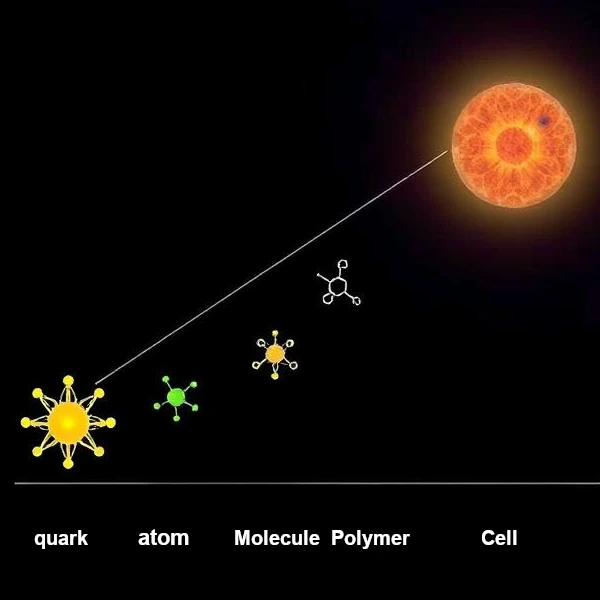

La historia comienza hace 13.8 mil millones de años con el "Big Bang", cuando el universo en expansión permitió la formación de las primeras partículas elementales. Los quarks y los gluones, confinados por la fuerza nuclear fuerte, dieron origen a los protones y neutrones en cuestión de microsegundos.

George Gamow (1904-1968) y sus colegas demostraron en los años 1940 que la nucleosíntesis primordial (en los primeros 3 minutos) produjo núcleos ligeros: \(^{1}H\), \(^{2}H\), \(^{3}He\) y \(^{4}He\). Los átomos más pesados como el carbono (\(^{12}C\)), esencial para la vida, solo se formarían mucho más tarde en las estrellas, como demostró Fred Hoyle (1915-2001) con su famoso proceso triple-alfa.

N.B.:

El proceso triple-alfa (descubierto por Fred Hoyle en 1954) es la reacción estelar que produce carbono-12: \( 3 \times ^{4}He \rightarrow ^{12}C + 7.27 \text{ MeV} \). Requiere un estado resonante del carbono (estado de Hoyle a 7.65 MeV) y ocurre en estrellas gigantes rojas (T > 108 K).

En una Tierra primitiva hace 4.5 mil millones de años, las condiciones eran radicalmente diferentes: atmósfera reductora (CH4, NH3, H2O, H2), altas temperaturas y energía abundante (tormentas, radiación UV, actividad volcánica).

El experimento histórico de Stanley Miller (1930-2007) y Harold Urey (1893-1981) en 1953 mostró que estas condiciones podían producir aminoácidos a partir de compuestos inorgánicos. Trabajos más recientes, como los de John Sutherland (1962-), revelaron en 2015 vías plausibles para la síntesis de nucleótidos, los bloques de construcción del ARN.

| Período | Evento | Temperatura (K) | Complejidad alcanzada | Evidencias/Experimentos |

|---|---|---|---|---|

| 10-12 s | Formación de los quarks | >1016 | Partículas elementales | Modelo estándar, LHC |

| 3 minutos | Nucleosíntesis primordial | 109 | Núcleos ligeros (H, He) | Abundancia cósmica observada |

| 200 millones de años | Formación de las primeras estrellas | 104-107 | Átomos pesados (C, O, N) | Espectroscopia estelar |

| 4.5 Ga | Acreción de la Tierra | 2000-3000 | Planeta diferenciado | Datación isotópica |

| 4.4 Ga | Océanos primitivos | 373-500 | Medio acuoso | Circón detrítico |

| 4.1-3.8 Ga | Síntesis prebiótica | 273-400 | Moléculas orgánicas | Experimento Miller-Urey, meteoritos Murchison |

| 3.7-3.5 Ga | Primeras células | 273-350 | Estructuras autocatalíticas | Estromatolitos, isótopos de carbono |

Fuentes: Martin et al. (2016), Sutherland (2015),

La hipótesis del "mundo de ARN" propuesta independientemente por Walter Gilbert (1932-), Carl Woese (1928-2012) y Leslie Orgel (1927-2007) en los años 1980 sugiere que el ARN fue la primera molécula capaz de almacenar información genética y catalizar reacciones químicas (ribozimas).

La hipótesis del "mundo de ARN" propone que en los orígenes de la vida, el ácido ribonucleico (ARN) fue tanto el soporte de la información genética como una herramienta química capaz de acelerar reacciones. A diferencia del ADN, más estable pero "pasivo", y las proteínas, muy eficientes pero incapaces de almacenar información, el ARN podría haber cumplido ambos roles, facilitando así la emergencia de los primeros sistemas vivos.

La formación espontánea de cadenas de ARN en un entorno primitivo no era sencilla: los enlaces entre sus bloques básicos (los nucleótidos) se rompen fácilmente en el agua. Superficies minerales o ciertos iones (como el magnesio) podrían haber actuado como "catalizadores", ayudando a ensamblar estos bloques. Variaciones de temperatura o ciclos de humedad también podrían haber favorecido estas reacciones.

El ARN no es solo una hebra de datos: también puede plegarse y formar estructuras que aceleran reacciones químicas, llamadas ribozimas. Estas pequeñas "herramientas" hechas de ARN muestran que una sola molécula podía tanto contener información como actuar para reproducirla.

Copiar fielmente una hebra de ARN es esencial para mantener un mensaje. Cuanto más larga sea la hebra, mayor será el riesgo de error. Los primeros genomas, por lo tanto, debían permanecer cortos o organizarse en pequeños fragmentos cooperativos en lugar de una larga cadena frágil.

El ARN adopta diversas formas: hélices, bucles, nudos… Estas formas determinan sus capacidades: según cómo se pliegue, el ARN puede servir como plantilla para copiarse a sí mismo o actuar como catalizador. La temperatura, el agua o la concentración de sales influyen en este plegamiento.

Los investigadores imaginan que la Tierra primitiva ofrecía entornos variados: arcillas, fuentes termales, bordes de lagos sometidos a ciclos de evaporación. Estos lugares podrían concentrar moléculas, estimular su ensamblaje y favorecer la aparición de pequeños sistemas capaces de autoperpetuarse.

En lugar de un único gran "ancestro", la vida podría haber comenzado como una red de fragmentos de ARN que se ayudaban mutuamente a copiarse y catalizar reacciones. Estos conjuntos cooperativos podrían haber superado la fragilidad de las moléculas aisladas.

Quedan desafíos: producir eficientemente los bloques de ARN en condiciones prebióticas, demostrar que el ARN puede copiarse a sí mismo sin ayuda y entender cómo el ADN y las proteínas tomaron el relevo más tarde. Sin embargo, la hipótesis del "primer genoma" sigue siendo una vía fascinante para explicar cómo la química pudo transformarse en biología.

La transición de un mundo de ARN a nuestra bioquímica actual basada en ADN-proteínas sigue siendo uno de los grandes misterios. Eugene Koonin (1956-) y sus colegas propusieron en 2017 que esta transición ocurrió a través de virus primitivos capaces de transferir genes entre protocélulas.

Las primeras células (LUCA - Last Universal Common Ancestor) probablemente datan de hace 3.8 a 3.5 mil millones de años. Su metabolismo probablemente se basaba en:

Los análisis filogenéticos de William Martin (1957-) sugieren que LUCA vivía en entornos hidrotermales alcalinos (pH 9-11, 50-90°C), similares a las fuentes perdidas (Lost City) descubiertas en 2000 en el Atlántico.

Varias preguntas importantes siguen abiertas:

Esta comprensión del surgimiento de la vida tiene implicaciones profundas: