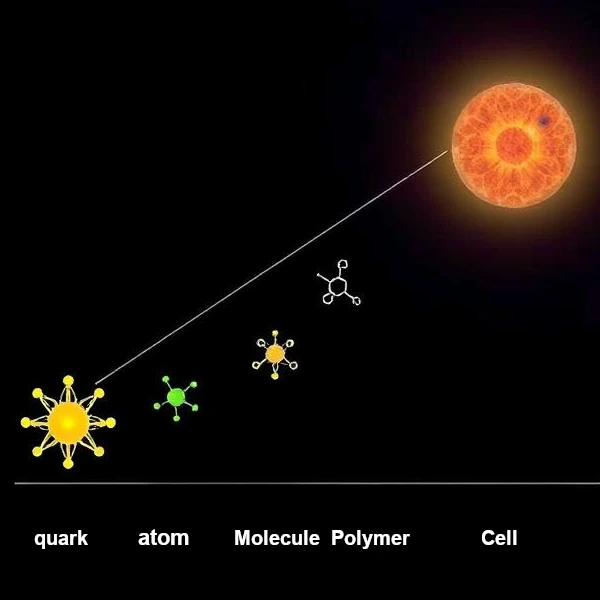

L'histoire commence il y a 13,8 milliards d'années avec le "Big Bang", quand l'univers en expansion permet la formation des premières particules élémentaires. Les quarks et les gluons, confinés par la force nucléaire forte, donnent naissance aux protons et neutrons en l'espace de quelques microsecondes.

George Gamow (1904-1968) et ses collègues ont montré dans les années 1940 que la nucléosynthèse primordiale (dans les 3 premières minutes) a produit les noyaux légers : \(^{1}H\), \(^{2}H\), \(^{3}He\) et \(^{4}He\). Les atomes plus lourds comme le carbone (\(^{12}C\)), essentiel à la vie, ne se formeront que bien plus tard dans les étoiles, comme l'a démontré Fred Hoyle (1915-2001) avec son célèbre processus triple-alpha.

N.B. :

Le processus triple-alpha (découvert par Fred Hoyle en 1954) est la réaction stellaire qui produit le carbone-12 : \( 3 \times ^{4}He \rightarrow ^{12}C + 7,27 \text{ MeV} \). Il nécessite un état résonnant du carbone (état de Hoyle à 7,65 MeV) et se produit dans les étoiles géantes rouges (T > 108 K).

Sur une Terre primitive il y a 4,5 milliards d'années, les conditions étaient radicalement différentes : atmosphère réductrice (CH4, NH3, H2O, H2), températures élevées et énergie abondante (orages, rayonnement UV, activité volcanique).

L'expérience historique de Stanley Miller (1930-2007) et Harold Urey (1893-1981) en 1953 a montré que ces conditions pouvaient produire des Acides Aminés à partir de composés inorganiques. Des travaux plus récents comme ceux de John Sutherland (1962-) en 2015 ont révélé des voies plausibles pour la synthèse des nucléotides, briques de l'ARN.

| Période | Événement | Température (K) | Complexité atteinte | Preuves/Expériences |

|---|---|---|---|---|

| 10-12 s | Formation des quarks | >1016 | Particules élémentaires | Modèle standard, LHC |

| 3 minutes | Nucléosynthèse primordiale | 109 | Noyaux légers (H, He) | Abondance cosmique observée |

| 200 millions d'années | Formation des premières étoiles | 104-107 | Atomes lourds (C, O, N) | Spectroscopie stellaire |

| 4,5 Ga | Accrétion de la Terre | 2000-3000 | Planète différenciée | Datation isotopique |

| 4,4 Ga | Océans primitifs | 373-500 | Milieu aqueux | Zircons détritiques |

| 4,1-3,8 Ga | Synthèse prébiotique | 273-400 | Molécules organiques | Expérience Miller-Urey, métabolites de Murchison |

| 3,7-3,5 Ga | Premières cellules | 273-350 | Structures autocatalytiques | Stromatolithes, isotopes du carbone |

Sources : Martin et al. (2016), Sutherland (2015),

L'hypothèse du « monde à ARN » proposée indépendamment par Walter Gilbert (1932-), Carl Woese (1928-2012) et Leslie Orgel (1927-2007) dans les années 1980 suggère que l'ARN a été la première molécule capable à la fois de stocker l'information génétique et de catalyser des réactions chimiques (ribozymes).

L’hypothèse du « monde ARN » propose qu’aux origines de la vie, l’acide ribonucléique (ARN) ait été à la fois le support de l’information génétique et un outil chimique capable d’accélérer des réactions. Contrairement à l’ADN, plus stable mais « passif », et aux protéines, très efficaces mais incapables de stocker l’information, l’ARN pourrait avoir rempli ces deux rôles, facilitant ainsi l’émergence des premiers systèmes vivants.

La formation spontanée de chaînes d’ARN dans un environnement primitif n’était pas simple : les liaisons entre ses briques de base (les nucléotides) se cassent facilement dans l’eau. Des surfaces minérales ou certains ions (comme le magnésium) auraient pu jouer le rôle de « catalyseurs », aidant ces briques à s’assembler. Des variations de température ou des cycles d’humidité auraient aussi pu favoriser ces réactions.

L’ARN n’est pas seulement un fil de données : il peut aussi se plier et former des structures qui accélèrent des réactions chimiques, appelées ribozymes. Ces petits « outils » faits d’ARN montrent qu’une molécule unique pouvait à la fois contenir de l’information et agir pour la reproduire.

Copier fidèlement un brin d’ARN est essentiel pour maintenir un message. Plus le brin est long, plus le risque d’erreur augmente. Les premiers génomes devaient donc rester courts ou s’organiser en petits morceaux coopérant entre eux, plutôt qu’en une longue chaîne fragile.

L’ARN adopte des formes variées : hélices, boucles, nœuds… Ces formes déterminent ses capacités : selon sa façon de se replier, un ARN peut servir de matrice pour se copier ou agir comme catalyseur. La température, l’eau ou la concentration en sels influencent ce repliement.

Les chercheurs imaginent que la Terre primitive offrait des environnements variés : argiles, sources chaudes, bords de lacs soumis à des cycles d’évaporation. Ces lieux pouvaient concentrer les molécules, stimuler leur assemblage et favoriser l’apparition de petits systèmes capables de se maintenir.

Au lieu d’un seul grand « ancêtre », la vie pourrait avoir commencé comme un réseau de fragments d’ARN qui s’entraidaient pour se copier et catalyser des réactions. Ces ensembles coopératifs auraient permis de dépasser la fragilité des molécules isolées.

Il reste des défis à relever : produire efficacement les briques de l’ARN dans des conditions prébiotiques, montrer qu’un ARN peut vraiment se copier sans aide, et comprendre comment l’ADN et les protéines ont ensuite pris le relais. Mais l’hypothèse du « génome premier » reste une piste fascinante pour expliquer comment la chimie a pu se transformer en biologie.

Le passage d'un monde à ARN à notre biochimie actuelle basée sur l'ADN-protéines reste l'un des mystères majeurs. Eugene Koonin (1956-) et ses collègues ont proposé en 2017 que cette transition s'est produite via des virus primitifs capables de transférer des gènes entre proto-cellules.

Les premières cellules (LUCA - Last Universal Common Ancestor) datent probablement de 3,8 à 3,5 milliards d'années. Leur métabolisme était probablement basé sur :

Les analyses phylogénétiques de William Martin (1957-) suggèrent que LUCA vivait dans des environnements hydrothermaux alcalins (pH 9-11, 50-90°C), similaires aux sources perdues (Lost City) découvertes en 2000 dans l'Atlantique.

Plusieurs questions majeures restent ouvertes :

Cette compréhension de l'émergence de la vie a des implications profondes :