La vie n’est pas une propriété triviale de la matière. Elle n’émerge pas brutalement, mais semble apparaître au terme d’une complexification progressive des structures chimiques. Si une cellule vivante est sans ambiguïté un système vivant, qu’en est-il des virus, des prions ou encore de certains cristaux auto-organisés qui miment la croissance biologique ? L’origine du vivant se situe dans une zone grise, entre chimie et biologie, thermodynamique et information.

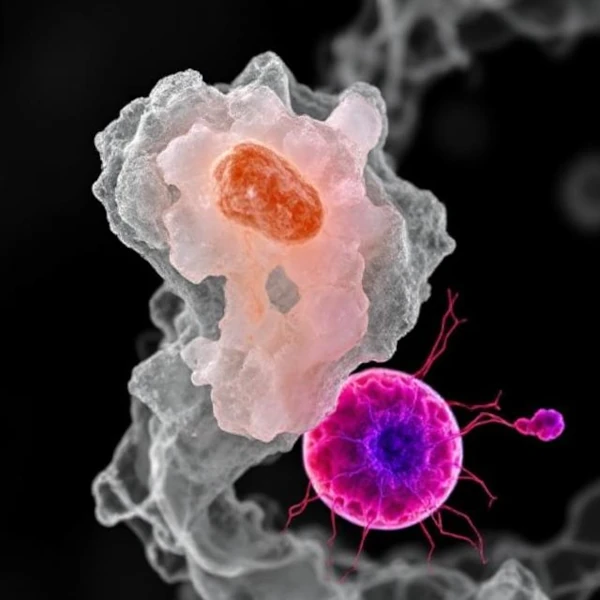

Un être vivant doit présenter un certain nombre de caractéristiques fondamentales, telles que la capacité à métaboliser l’énergie, à se reproduire, à réagir à son environnement et à évoluer. Cependant, ces critères restent ambigus à la frontière du vivant. Un virus, par exemple, ne possède pas de métabolisme propre mais peut, une fois dans une cellule hôte, se reproduire et évoluer. À l’inverse, un cristal peut croître et se répliquer, sans jamais être vivant.

La vie est une négation locale de l'entropie. Elle crée de l’ordre à partir du désordre ambiant, en exportant l'entropie vers l'extérieur. Cette dynamique repose sur une structure chimique hautement improbable : des macromolécules capables d’autoréplication. Sans cette propriété, aucun système auto-organisé ne peut prétendre au statut de vivant.

| Entité | Reproduction | Métabolisme | Organisation | Statut |

|---|---|---|---|---|

| Cristaux auto-réplicants | Oui (dans certaines conditions) | Non | Ordre périodique | Inerte |

| Prion | Oui (conversion protéique) | Non | Protéine pathogène | Non vivant |

| Coacervat | Non | Non | Microcompartiment colloïdal | Précurseur du vivant |

| Vie prébiotique (systèmes chimiques auto-organisés) | Partiellement (cycles chimiques) | Partiellement (proto-métabolisme) | Organisation dynamique hors équilibre | Limite du vivant |

| Monde à ARN | Oui (autoréplication) | Oui (ribozymes catalytiques) | Réseau d’ARN catalyseurs | Proto-vivant |

| Virus | Oui (dans cellule hôte) | Non | Structure protéique organisée | Limite |

| Cellule vivante | Oui | Oui | Complexe, compartimentée | Vivant |

Des hypothèses modernes, comme celle de la vie prébiotique ou du monde à ARN, postulent l’existence de systèmes intermédiaires : ni vraiment vivants, ni totalement inertes. Ces systèmes pourraient avoir possédé une capacité rudimentaire d’autoréplication, d'évolution, ou même de catalyse, ouvrant la voie à une transition de phase vers la cellule vivante.

L’une des caractéristiques les plus fondamentales du vivant est sa capacité à stocker, traiter et transmettre de l’information. L’ADN, souvent comparé à un code, est une molécule mais aussi un vecteur d’instructions. Cette dualité entre support physique (base azotée, phosphate, sucre) et contenu informatif (séquences codantes, régulations) est propre à la biologie et absente dans la matière inerte.

Le vivant repose sur une logique algorithmique : transcription, traduction, rétrocontrôle, signalisation intracellulaire. Ces opérations ne se contentent pas de transformer de l’énergie ou de la matière, elles gèrent aussi la continuité d’un programme évolutif. Même les virus, bien qu’à la frontière du vivant, utilisent l’information génétique comme vecteur de réplication et d’évolution.

La vie pourrait ainsi se définir comme une matière informée capable d’auto-entretien et d’auto-réplication avec variation. Contrairement à un cristal, dont l’ordre est statique et sans mémoire, une cellule vivante possède un génome qui encode des fonctions, qui peuvent muter, être corrigées ou sélectionnées. Cette approche informationnelle du vivant relie biologie, thermodynamique et théorie du calcul.

En ce sens, l’apparition de la vie sur Terre marque une transition critique : celle d’une chimie aveugle à une chimie dotée de mémoire évolutive. Le vivant n’est donc pas seulement de la matière qui réagit, mais de la matière qui se projette dans le futur en conservant le passé.

La vie ne serait pas une propriété binaire mais une émergence progressive, gouvernée par des seuils critiques de complexité, de stabilité et de traitement de l’information. Comprendre cette transition, c’est comprendre comment une chimie aveugle a pu engendrer une entité capable de se reconnaître comme vivante.

On pourrait penser qu’en tant que phénomène physico-chimique, la vie devrait émerger à un seuil clairement identifiable de complexité moléculaire. Pourtant, cette frontière reste insaisissable. Le vivant n’émerge pas par ajout brutal d’une « molécule magique », mais par une transition progressive où s’imbriquent auto-organisation, réactions catalytiques, compartimentation, et traitement d’information.

Cette absence de seuil net s’explique par le caractère continu des processus d’auto-organisation chimique. Dans un univers gouverné par la thermodynamique et les lois de la complexité, certaines structures peuvent temporairement s’auto-entretenir, sans pour autant être capables d’évolution darwinienne. La vie est donc une propriété émergente, non pas d’un composé unique, mais d’un réseau de fonctions : réplication, variation, sélection.

Ce flou explique pourquoi les définitions du vivant varient selon les disciplines : un biologiste insistera sur la reproduction, un chimiste sur l’auto-catalyse, un physicien sur la dynamique hors équilibre, un informaticien sur la capacité à traiter et transmettre de l’information. La frontière n’est donc pas une ligne, mais une zone de transition, un espace de complexité où la matière commence à agir sur elle-même.

Sur Terre, la vie s’est manifestée dans des conditions que l’on pensait autrefois incompatibles avec son existence : sources hydrothermales à haute pression, lacs acides, roches profondes à plusieurs kilomètres sous la surface, déserts hyperarides, voire réacteurs nucléaires naturels comme celui d’Oklo. Ces extrêmophiles défient nos anciens critères d’habitabilité et élargissent considérablement le spectre des environnements potentiellement vivables.

Cette résilience suggère que la vie n’est pas un accident fragile, mais un phénomène robuste, capable de s’adapter à des gradients chimiques et thermiques extrêmes, pourvu qu’une source d’énergie et des molécules complexes soient disponibles. Sur le plan statistique, si la vie a émergé rapidement sur Terre (en moins d’un milliard d’années), cela renforce l’idée qu’elle pourrait apparaître ailleurs dès que les conditions minimales sont réunies.

Cependant, l’universalité de la vie reste une hypothèse. Les exoplanètes identifiées comme « habitables » ne fournissent encore aucune preuve de biosignatures. Il est possible que l’apparition de la vie nécessite une conjonction très improbable de facteurs, comme l’ont suggéré certains modèles anthropiques. Ainsi, la ténacité de la vie sur Terre constitue un indice fort, mais pas encore une preuve directe de sa généralité cosmique.