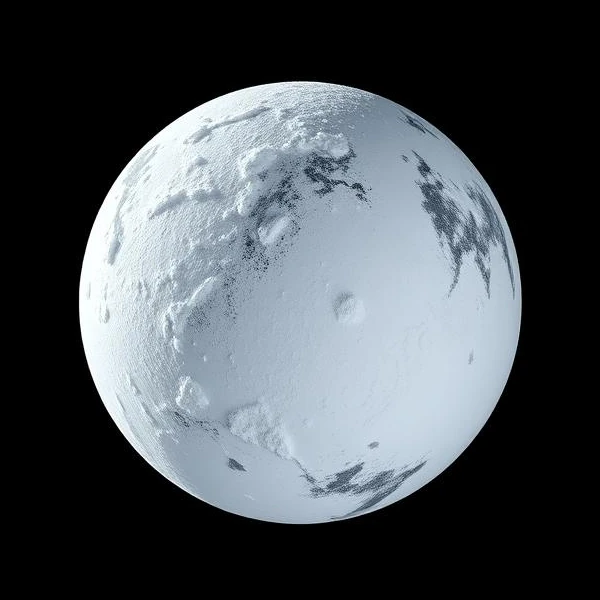

La Terre a connu deux grandes périodes glaciaires majeures au cours de son histoire : la glaciation huronienne il y a environ 2,4 àt 2,1 milliards d’années et la glaciation cryogénienne entre 720 et 635 millions d'années. Ces événements ont transformé notre planète en une "boule de neige", avec des températures moyennes descendant jusqu'à \(-50^\circ\mathrm{C}\).

| Glaciation | Période | Durée | Impact sur la vie |

|---|---|---|---|

| Huronienne | 2,4 - 2,1 Ga | 300 millions d'années | Crise des cyanobactéries, première extinction massive |

| Cryogénienne | 720 - 635 Ma | 85 millions d'années | Accélération de l'évolution vers la vie multicellulaire |

La glaciation huronienne est considérée comme la première grande ère glaciaire globale de notre planète. Elle s’est produite à l’Archéen supérieur (2,8 – 2,5 Ga) et au début du Protérozoïque (2,5 – 2,0 Ga), marquant une transformation radicale du climat terrestre.

Les indices géologiques proviennent principalement des dépôts glaciaires retrouvés dans la région du lac Huron au Canada, d’où le nom de cet épisode climatique majeur. On y observe des tillites, des stries glaciaires et des couches riches en oxydes, témoins d’un climat extrême.

Plusieurs facteurs convergents sont invoqués :

Le résultat fut une « Terre boule de neige », où les océans furent presque totalement recouverts de glace, avec une extension glaciaire jusqu’aux régions équatoriales.

Malgré les conditions extrêmes, la vie n’a pas disparu. Les micro-organismes photosynthétiques, déjà présents, ont survécu dans des refuges océaniques sous la glace, probablement près des sources hydrothermales.

Cette glaciation aurait aussi contribué à une sélection biologique massive et à l’émergence d’une biosphère mieux adaptée aux variations climatiques. Elle marque ainsi une étape critique dans l’évolution de la vie.

Après environ 300 millions d’années, la glaciation huronienne prit fin, laissant derrière elle une planète profondément transformée. L’oxygène s’était accumulé de manière stable dans l’atmosphère, ouvrant la voie à la respiration aérobie et à l’évolution d’organismes plus complexes.

La Terre venait d’expérimenter son premier basculement climatique global, un phénomène qui se reproduira plusieurs fois au cours de son histoire.

Le climat terrestre obéit au bilan radiatif global dépendant de la constante solaire, l’albédo planétaire, la température de surface. Les gaz à effet de serre modifient ce bilan en piégeant une fraction du rayonnement infrarouge. Toute variation de leur concentration entraîne une sensibilité climatique, exprimée par le forçage radiatif (ΔF).

Les glaciations du Quaternaire sont fortement corrélées aux variations de l’orbite terrestre :

Ces cycles, combinés, génèrent des variations d’insolation qui déclenchent ou amplifient les épisodes glaciaires.

Les glaciations ne sont pas uniquement forcées par l’orbite : elles reposent sur des rétroactions amplificatrices :

La dynamique de l’océan global joue un rôle clé. Les ralentissements de l’AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) peuvent bloquer le transport de chaleur vers les hautes latitudes, accélérant l’englacement.

De même, les changements de la couverture nuageuse et de la distribution de vapeur d’eau modulent l’équilibre énergétique.

Sur le temps long, le cycle du carbone contrôle la stabilité climatique :

L’équilibre entre ces processus détermine la sortie des glaciations.

Lorsqu’un refroidissement dépasse un seuil (extension glaciaire au-delà de 30° de latitude), la Terre peut entrer dans un état de Boule de neige, où les rétroactions positives dominent.

La déglaciation nécessite alors un fort ré-accumulation de CO₂ atmosphérique (jusqu’à plusieurs % en volume), issu du volcanisme, pour briser la stabilité glacée.

Les glaciations se produisent lorsque plusieurs facteurs climatiques se combinent : diminution du rayonnement solaire, changements dans l'orbite terrestre (paramètres de Milanković), et réduction des gaz à effet de serre comme le CO2. La relation entre albédo et température suit une rétroaction positive décrite par \( \alpha = \frac{R_{réfléchi}}{R_{incident}} \) où \(( \alpha \)) augmente avec l'extension des glaces.

La glaciation cryogénienne, survenue entre 720 et 635 millions d’années, représente l’un des épisodes climatiques les plus extrêmes de l’histoire terrestre. Durant cette période, notre planète a connu des conditions proches d’une « Terre boule de neige », où les océans furent presque entièrement recouverts de glace, jusqu’aux basses latitudes.

Cette glaciation appartient à l’ère néoprotérozoïque (1 milliard d'années à 542 ± 1 Ma), caractérisée par une tectonique active et la fragmentation du supercontinent Rodinia. L’altération accélérée des roches continentales a entraîné une diminution du dioxyde de carbone atmosphérique, réduisant l’effet de serre et plongeant la Terre dans un état glaciaire prolongé.

Le modèle de la Terre boule de neige propose que les glaces aient atteint les régions équatoriales. L’albédo élevé (\(\alpha \approx 0,6\)) aurait alors renforcé le refroidissement planétaire, piégeant la Terre dans une rétroaction glaciaire. Les températures moyennes auraient chuté jusqu’à \(-40 °C\) sur les continents, rendant les océans quasi entièrement gelés sur plusieurs centaines de mètres d’épaisseur.

Malgré ces conditions extrêmes, la vie ne s’est pas éteinte. Des refuges microbiens auraient persisté dans des zones volcaniques, des mers épicontinentales partiellement libres de glace ou encore sous la banquise translucide laissant passer la lumière. Ces niches écologiques auraient préparé l’explosion de la biodiversité qui suivit, notamment l’explosion cambrienne.

La sortie de cette ère glaciaire est attribuée à l’accumulation massive de CO₂ d’origine volcanique, atteignant des concentrations supérieures à \(10^{4}\) ppm, soit environ 25 fois plus élevées que le niveau actuel (~420 ppm). Cet excès de gaz à effet de serre a déclenché un réchauffement planétaire brutal, provoquant la fonte globale des glaces et la formation des dépôts carbonatés caractéristiques appelés cap carbonates.

N.B. :

Les cap carbonates sont des couches de roches carbonatées déposées juste après la fonte des glaces cryogéniennes. Elles résultent de la précipitation massive de carbonates dans des océans enrichis en CO₂ (jusqu’à \(10^{4}\) ppm), marquant le passage brutal d’un climat glaciaire extrême à un effet de serre intense.

Les deux grandes glaciations, la Huronienne (~2,4–2,1 Ga) et la Cryogénienne (~720–635 Ma), illustrent la capacité de la Terre à basculer dans des états climatiques extrêmes sous l’effet de rétroactions géochimiques et atmosphériques. La Huronienne, provoquée par la montée de l’oxygène atmosphérique et la réduction du CO₂, a plongé la planète dans un refroidissement durable sur plusieurs centaines de millions d’années, tandis que la Cryogénienne a conduit à des épisodes « Terre boule de neige » plus intenses mais plus courts, avec des concentrations de CO₂ volcanique dépassant \(10^{4}\) ppm, soit environ 25 fois le niveau actuel.

Ces périodes glaciaires, loin d’être des impasses biologiques, ont exercé une pression sélective majeure sur les organismes, favorisant l’émergence progressive de nouvelles formes de vie et préparant le terrain à l’évolution de la biodiversité complexe.