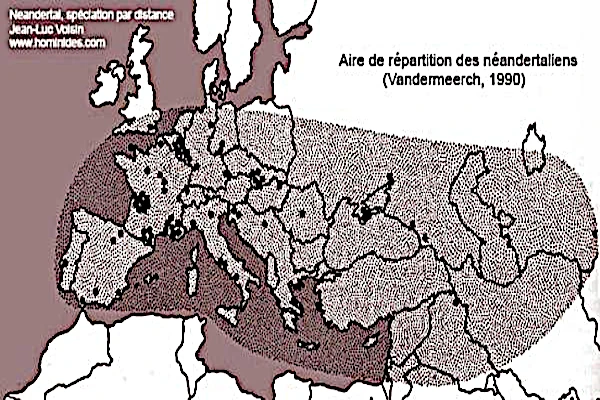

L’homme de Néandertal, ou Homo neanderthalensis, est une espèce humaine ayant vécu en Eurasie entre environ 400 000 et 40 000 ans avant notre ère. Découvert en 1856 dans la vallée de Neander en Allemagne, ce représentant archaïque de l'humanité a longtemps été perçu comme primitif. Pourtant, les recherches récentes révèlent un être complexe, physiquement robuste, adapté au froid glaciaire, mais aussi doté de comportements sociaux et culturels élaborés.

Son crâne allongé, son arc sourcilier marqué, son thorax large et ses os épais témoignent d’une adaptation aux environnements rigoureux du Pléistocène. Doté d’un cerveau d’un volume comparable, voire supérieur à celui d’Homo sapiens (environ 1500 cm³), Néandertal maîtrisait le feu, fabriquait des outils sophistiqués (culture moustérienne), chassait en groupe de grands mammifères et enterrait ses morts, signe probable d’une forme de spiritualité.

Les analyses ADN ont révolutionné notre compréhension de Néandertal. En 2010, le séquençage de son génome a révélé que 1 à 4 % de l’ADN des populations actuelles non africaines provient d’Homo neanderthalensis. Ce résultat démontre que des croisements ont eu lieu entre Néandertaliens et Homo sapiens, probablement entre 60 000 et 40 000 ans lors de leur coexistence en Europe et au Proche-Orient.

La disparition de Néandertal vers -40 000 ans reste un sujet de débat. Plusieurs hypothèses coexistent : concurrence avec Homo sapiens, changements climatiques rapides, faible diversité génétique, ou combinaison de ces facteurs. Plutôt qu'une extinction brutale, certains paléoanthropologues envisagent une dilution progressive dans les populations modernes.

L’étude de Néandertal éclaire l’évolution humaine : il n’était ni un chaînon manquant ni une impasse, mais une branche cousine, intelligente, ingénieuse et profondément humaine. Son héritage génétique, biologique et culturel perdure dans notre espèce, rappelant que l’évolution est un buissonnement plus qu’une ligne droite.

L’étude comparative des crânes de l’Homme moderne et de l’Homme de Néandertal permet de mettre en lumière des différences notables, mais aussi des similitudes frappantes, qui témoignent de l’évolution de notre espèce.

Le crâne de Néandertal est généralement plus long, plus large et plus robuste que celui de l’Homme moderne. Son visage est plus proéminent, avec des arcades sourcilières fortement marquées, donnant un aspect massif. À l'inverse, le crâne de l'Homme moderne est plus arrondi, avec une fronce frontale moins prononcée et des arcades sourcilières moins développées.

La partie inférieure du crâne de Néandertal est plus large, ce qui correspond à une mandibule plus robuste, adaptée à une mastication plus intense, probablement en raison d'un régime alimentaire à base de viande dure et de végétaux coriaces.

Bien que le crâne de Néandertal soit plus grand que celui de l’Homme moderne en termes de volume global, son cerveau n’était pas proportionnellement plus grand. En effet, le volume moyen du crâne de Néandertal atteint environ 1500 cm³, tandis que celui des Homo sapiens modernes se situe entre 1300 et 1500 cm³. Cependant, le cerveau de Néandertal avait une forme différente, plus allongée, alors que celui de l'Homme moderne est plus globulaire.

Une des particularités du crâne de Néandertal réside dans l'orientation de son occiput. En effet, son crâne présente une pente plus prononcée à l’arrière, avec une base crânienne plus inclinée, suggérant une posture moins droite que celle de l'Homme moderne. Cela peut être lié à des différences dans la structure du cerveau et dans le contrôle moteur. Ce détail morphologique révèle que les Néandertaliens avaient une posture légèrement différente, bien qu'ils marchaient en position bipède.

Le crâne de l’Homme de Néandertal présente une boîte crânienne plus épaisse et des dents particulièrement robustes, adaptées à un régime alimentaire difficile à digérer. Les dents, en particulier les incisives et les canines, sont plus larges et plus usées chez les Néandertaliens, ce qui témoigne de l’usage intensif de leurs dents pour des activités telles que la coupe de viande et la manipulation d’objets. En revanche, les dents des Hommes modernes sont généralement plus petites et plus fines, adaptées à une alimentation plus variée.

Malgré les différences évidentes, les crânes de l’Homme moderne et de l’Homme de Néandertal partagent un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, les deux présentent une organisation complexe du cerveau, bien que la configuration anatomique diffère. De plus, certains aspects du crâne de Néandertal montrent des traces de culture et d'innovation, comme la fabrication d'outils et l'utilisation du feu, qui nécessitent une certaine organisation cognitive.

L'homme de Néandertal, bien que distinct de l'Homo sapiens, fait partie de la famille humaine dont l’histoire remonte à des millions d’années. Pour comprendre son évolution, il est essentiel d'examiner les ancêtres qui ont marqué son développement, au sein de la lignée de l’homo sapiens.

Le genre Homo, auquel appartiennent à la fois Homo sapiens et Homo neanderthalensis, a émergé il y a environ 2,5 millions d’années avec l’apparition d’Homo habilis. Ce dernier, le premier représentant du genre Homo, possédait un cerveau plus grand que celui de ses ancêtres australopithèques, mais restait encore partiellement adapté à une vie arboricole. Cependant, il a marqué un tournant avec la fabrication des premiers outils en pierre, donnant ainsi naissance à la culture lithique.

Au fil des millions d'années, l'évolution des hominidés a produit plusieurs espèces importantes, chacune marquée par des innovations majeures :

Les fossiles retrouvés dans diverses régions d'Europe et d'Asie nous indiquent que des populations d'Homo heidelbergensis se sont progressivement adaptées aux environnements froids et ont évolué en Néandertaliens en Europe, tandis qu'une autre branche d'Homo heidelbergensis a migré vers l'Afrique, donnant naissance à Homo sapiens.

Ainsi, l'homme de Néandertal n’est pas une espèce isolée mais fait partie d’une évolution complexe où chaque ancêtre a contribué à la formation de caractéristiques uniques qui ont marqué son adaptabilité et sa survie dans un environnement glaciaire, avant son extinction.