Stellen Sie sich ein Elektron als ein vorleichter Nebeleher im Raum weit verbreitet als ein zeitlich gut lokalisierter Ball. Selbst mit den besten Mikroskopen oder den leistungsstärksten Berechnungen werden Sie nie in der Lage sein, darauf zu zeigen und zu sagen: „Da ist es!“ Das große Quantenmysterium besteht darin, dass es im Moment der Messung eine exakte Position „wählt“, als ob der gesamte Nebel plötzlich in einen Wassertropfen zerfallen würde.

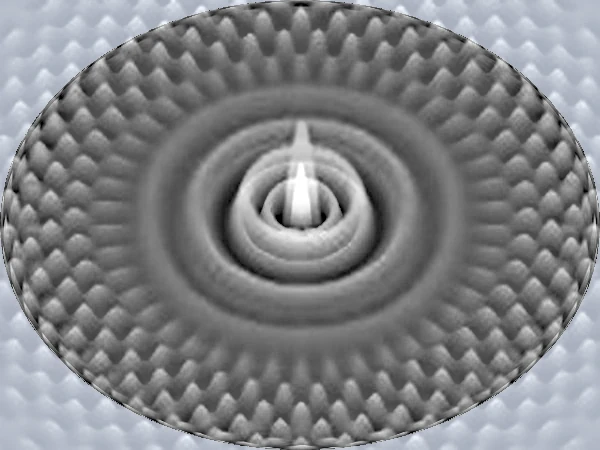

Dieser seltsame Tanz zwischen Unschärfe und Präzision ist das Herzstück der Quantenrevolution. In der Quantenmechanik ist dieElektronwird nicht als Korpuskel, sondern als durch eingeführte Wellenfunktion \(\psi(r,t)\) beschriebenErwin Schrödinger(1887-1961). Diese Funktion kodiert die Wahrscheinlichkeitsdichte \(|\psi|^2\), die die Chance angibt, das Elektron an einer bestimmten Position zu finden. Das Bild einer Wahrscheinlichkeitswolke ersetzt daher die klassische Vorstellung einer wohldefinierten Flugbahn.

Die Wellenfunktion ist, wie gesagt, keine erweiterte physikalische Realität, sondern ein probabilistisches VorhersagetoolNiels Bohr(1885-1962) in der Kopenhagener Schule. Bei einer Messung, beispielsweise auf einem Leuchtschirm, wird das Elektron jedoch an einem genauen Punkt, wie ein Teilchen, erfasst. Dieses Phänomen nennt manReduzierung von Wellenpaketen.

Hinweis: :

DortElektronenladungist eine Grundkonstante der Physik, bezeichnet−e(Oder−1,602176634 × 10−19 Coulombim absoluten Wert). Es stellt die kleinste Menge elektrischer Ladung dar, die in der Natur frei beobachtbar ist. Dieser mit äußerster Präzision gemessene Wert ist die Grundlage desQuantenelektrodynamikund definiert die Gebühreneinheit imInternationales System (IS)seit der Neudefinition 2019, bei der das Coulomb nun über das Plancksche Wirkungsquantum mit der Elementarladung verknüpft ist. Praktische Äquivalenz: 1 C ≈ Ladung von 6,24 Milliarden Milliarden Elektronen.

Im Gegensatz zur Newtonschen Mechanik, bei der Position und Geschwindigkeit gleichzeitig definiert werden, gilt das Unschärfeprinzip vonWerner Heisenberg(1901-1976) gibt an, dass \(\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar / 2\). Dies impliziert, dass je mehr wir die Position des Elektrons (x) kennen, desto weniger kennen wir seinen Impuls (p) und umgekehrt.

| Aussehen | Klassisches Teilchen | Quantenteilchen | Kommentar |

|---|---|---|---|

| Position | Jederzeit gut definiert im Raum | Probabilistisch (\(|\psi|^2\)) | Die Quantenmechanik gibt keine genaue Position an, sondern eine Wolke von Wahrscheinlichkeiten: zum Beispiel 5 % Wahrscheinlichkeit, es in A zu entdecken, 25 % in B usw. Nur eine Messung „zeichnet“ die tatsächliche Position unter diesen Möglichkeiten |

| Weg | Kontinuierliche Linie in der Raumzeit | Interferenzen, Überlagerungen | Kein vorher festgelegter Weg: Das Teilchen erforscht mehrere mögliche Wege gleichzeitig, wie Wellen, die sich kreuzen und gegenseitig beeinflussen, wodurch eine Landschaft von Wahrscheinlichkeiten entsteht |

| Messen | Hat keinen Einfluss auf den Staat | Zusammenbruch der Wellenfunktion | Durch die Messung kommt es zu einer Reduzierung des Wellenpakets: Der überlagerte Zustand des Teilchens kollabiert im Moment der Interaktion mit dem Messgerät auf einen einzigen Wert |

Die Quantenmechanik ist nicht auf Elektronen beschränkt! Seine Regeln gelten füralle fundamentalen Teilchen(Photonen, Quarks, Neutrinos), aber auch auf Objekte, die viel größer sind, als wir uns vorstellen. Es bleibt jedoch eine Frage bestehen:Wo endet die Herrschaft der Quanten?Die Antwort überrascht:Es gibt keine theoretische Grenze…nur technische Herausforderungen, um diese Effekte im großen Maßstab zu beobachten.

Experimente bestätigen das sogarkomplexe Moleküle(wie dieBuckminsterfulleren, ein Molekül aus 60 Kohlenstoffatomen) kann wellenartiges Verhalten zeigen. Im Jahr 2019 beobachteten Physiker Störungen bei Molekülen von2.000 Atome– ein Rekord! Obwohl diese Objekte massiv sind, gehorchen sie den Quantengesetzensolange sie isoliert bleibenihrer Umgebung (ohne Kollisionen, Hitze oder störende Messungen).

Bei Experimenten mit Riesenmolekülen werden Hochvakuumkammern eingesetzt, um parasitäre Wechselwirkungen zu vermeiden. Experimente mit organischen Molekülen funktionieren bei Raumtemperatur, wenn die Beobachtungszeit ultrakurz ist (Nanosekunden). Experimente mit makroskopischen Systemen, wie den supraleitenden Schaltkreisen von Quantencomputern, nutzen Kryotechnik (−273,15 °C oder 0 Kelvin).

Warum sehen wir Menschen also nicht in einer „Überlagerung von Zuständen“? Aufgrund derDekohärenz: Sobald ein Quantensystem mit seiner Umgebung (Luft, Licht, Wärme) interagiert, verschwinden seine „magischen“ Eigenschaften (Überlagerung, Verschränkung) fast augenblicklich.

| System | Typische Kohärenzdauer | Kommentar |

|---|---|---|

| Elektron | Stunden (im Vakuum) | Nahezu isoliertes Elementarteilchen: schwache Kopplung mit der Umgebung, hohe Quantenstabilität |

| Einfaches Molekül (H2,CO) | Millisekunden | Vibrations- und Rotationswechselwirkungen führen zu einem schnellen Kohärenzverlust |

| Fulleren-Molekül (C60) | Mikrosekunden | Interferenzexperimente (Arndt & Zeilinger, 1999) zeigen, dass Objekte aus mehreren Dutzend Atomen kurzzeitig Quanten bleiben |

| Komplexes organisches Molekül(Peptid, Protein) | Ein paar Nanosekunden | Interne Komplexität erhöht die Freiheitsgrade und beschleunigt die Dekohärenz |

| Virus | <10−12S | Vollständiges biologisches Objekt: Interne und umweltbedingte Wechselwirkungen zerstören die Kohärenz fast augenblicklich |

Hinweis: :

DortKonsistenzdauerDie Quantenzahl nimmt mit der Größe und Temperatur eines Systems stark ab. Mit anderen Worten: Je größer ein Objekt ist und durch Hitze bewegt wird, desto schneller verändert es sich zum klassischen Verhalten.

Die Quantenbeschreibung istUniversal-, aber seine Auswirkungen werden unsichtbar, wenn Objekte zu komplex oder zu stark mit ihrer Umgebung verbunden werden. Die eigentliche Frage ist nicht „Wie weit?", Aber "Wie schützt man Quantenfragilität?"