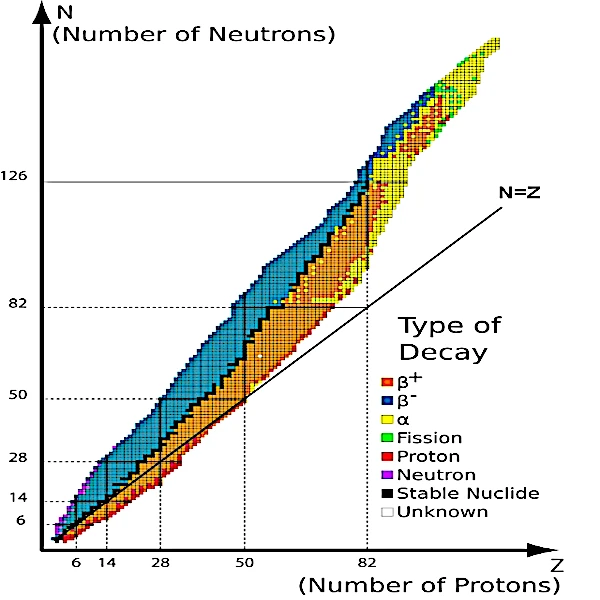

Bildbeschreibung: Das Tal der Isotopenstabilität nach Art des radioaktiven Zerfalls.

- In Schwarz: stabile Kerne, sie unterliegen keinem radioaktiven Zerfall und emittieren keine Strahlung.

- In Orange, Blau und Gelb: die instabilen Kerne, die entweder durch β-Radioaktivität oder durch α-Radioaktivität zerfallen und ins Tal hinabsteigen.

- In Rot und Lila: Instabile Kerne, die zu viele Protonen oder Neutronen haben, emittieren entweder ein Proton oder ein Neutron, um ins Tal zu sinken.

- In Hellgrün: Instabile Kerne mit zu vielen Protonen und Neutronen müssen sich spalten, um ins Tal zu gelangen.

Wir können feststellen, dass für Z<20 alle stabilen Kerne auf der Winkelhalbierenden N=Z liegen.

Für Z>20 liegen alle stabilen Kerne oberhalb der Linie N=Z im Stabilitätstal. Die Kerne müssen im Laufe ihres Wachstums immer mehr Neutronen im Verhältnis zu Protonen integrieren.

Für Z>83 gibt es trotz der beobachtbaren Grenze der Protonenzahl, die auf etwa Z=126 geschätzt wird, keine stabilen Kerne mehr.

Die instabilen Kerne unterliegen einer Kaskade radioaktiver Zersetzung und fließen schließlich in den Fluss aus stabilem Material, der am Grund des Tals fließt.

Sterne sind Zentren der Kernfusion, in denen chemische Elemente von den leichtesten bis zu den schwersten entstehen. Leichtere Elemente werden durch Kernfusion zu schwereren Elementen verbunden. Die bei dieser Reaktion freigesetzte Energie wird verwendet, um die Temperatur und den Druck im Sternkern aufrechtzuerhalten.

Die Menge der bei der Fusion freigesetzten Energie hängt von der Masse der verschmelzenden Atomkerne ab. Allerdings gilt: Je schwerer die Kerne, desto weniger Energie wird freigesetzt.

Es gibt eine nukleare Instabilitätsbarriere aus Eisen.

Eisen ist das chemische Element mit dem stabilsten Kern. Bei der Verschmelzung zweier Eisenkerne wird keine Energie freigesetzt, sondern im Gegenteil absorbiert. Aus diesem Grund stoppt die Kernfusion bei Eisen. Das heißt, über Eisen hinaus würde die Bildung schwererer Elemente Energiezufuhr statt Energiefreisetzung erfordern, anders als die Fusion von Elementen, die leichter als Eisen sind.

Dies wird durch das Tal der Stabilität der Atomkerne und die daran beteiligten Kernprozesse erklärt.

Wenn leichtere Elemente im Kern eines Sterns verschmelzen, wird Energie freigesetzt, da die Masse des resultierenden Kerns etwas geringer ist als die Summe der Massen der ursprünglichen Kerne. Kerne, die leichter als Eisen sind, können durch Verschmelzung Energie freisetzen, um eine stabilere Konfiguration zu erreichen.

Ab Z=20 müssen die Kerne beim Wachstum immer mehr Neutronen im Vergleich zu Protonen integrieren. Abgesehen von Eisen (Ordnungszahl Z=26) erfordert die Kernfusion daher die Aufnahme von Energie statt der Freisetzung. Das heißt, bei Kernen, die schwerer als Eisen sind, führt die Fusion zu weniger stabilen Kernen und erfordert eher eine Energiezufuhr als eine Energieabgabe.

Hier befindet sich die nukleare Instabilitätsbarriere.

Außerhalb des Kerns alternder Sterne, in den äußeren Schichten, laufen Prozesse ab, die für die Bildung von Elementen verantwortlich sind, die schwerer als Eisen sind.

Der langsame Neutroneneinfang, auch S-Prozess genannt, ist einer von zwei großen Neutroneneinfangprozessen, die zur Bildung von Elementen beitragen, die schwerer als Eisen sind.

In der Phase des Roten Riesen kommt es zu Kernreaktionen des Sterns, bei denen Energie freigesetzt wird. Leichte Kerne in der äußeren Schicht des Sterns fangen langsam Neutronen ein und bilden so instabile Kerne. Einige der durch Neutroneneinfang gebildeten Kerne unterliegen dann einem Betazerfall, bei dem ein Neutron in ein Proton umgewandelt wird, wodurch sich die Ordnungszahl des Kerns erhöht.

Dieser Vorgang wiederholt sich mehrmals und führt nach und nach zur Bildung schwererer Elemente. Diese Elemente gehen im Periodensystem über Eisen hinaus.

Die durch den S-Prozess gebildeten Elemente werden in den Weltraum geschleudert, wenn der Stern seine äußeren Schichten als planetarischen Nebel ausstößt.

Der S-Prozess zeichnet sich durch langsame Neutroneneinfänge aus, daher der Name. Es ist für die Produktion vieler stabiler schwerer Elemente wie Silber, Barium und Blei verantwortlich.

Der andere Prozess ist ein schneller Neutroneneinfangprozess, der R-Prozess genannt wird. Es entsteht bei Supernova-Explosionen oder bei der Verschmelzung zweier Neutronensterne. Bei diesem Prozess wird eine große Anzahl Neutronen freigesetzt. Durch das schnelle Einfangen von Neutronen werden die Atomkerne instabil. Eine bestimmte Anzahl instabiler Kerne unterliegt dem Betazerfall, bei dem sich ein Neutron in ein Proton umwandelt und ein Elektron und ein Antineutrino emittiert. Dadurch erhöht sich die Ordnungszahl, wodurch das Element schwerer wird.

Der R-Prozess ist für die Produktion von Elementen wie Gold, Platin und Uran im Universum verantwortlich.