Kernreaktionen (Umwandlungen von Atomkernen) stellen die energiereichsten Prozesse im Universum dar. Es gibt zwei Hauptwege, um diese in der Materie enthaltene Energie freizusetzen: dieFissionund dieFusion. Obwohl sich diese beiden Reaktionen im Prinzip grundlegend unterscheiden, gehorchen sie der berühmten Gleichung vonAlbert Einstein(1879-1955): \(E = mc^2\), der die Äquivalenz zwischen Masse und Energie herstellt.

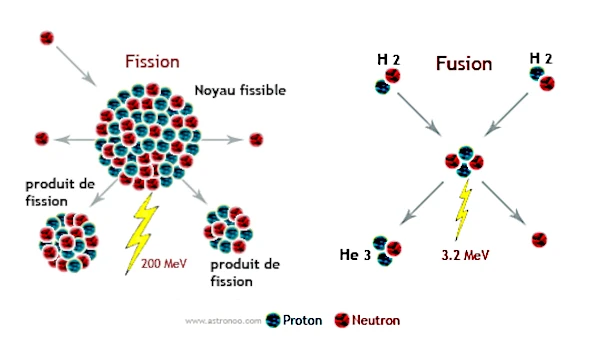

Bei der Spaltung wird ein schwerer Kern (z. B. Uran-235 oder Plutonium-239) unter dem Einfluss eines Neutrons in zwei leichtere Fragmente zerlegt. Die freigesetzte Energie ergibt sich aus der Massendifferenz bezogen auf die Bindungsenergien pro Nukleon. Typischerweise setzt eine Spaltung von \(^{235}\)U ungefähr \(200\ \text{MeV}\) pro einzelner Kernspaltungsreaktion frei, nachdem ein Neutron eingefangen wurde.

Diese 1938 von Otto Hahn (1879-1968) und Fritz Strassmann (1902-1980) entdeckte und von Lise Meitner (1878-1968) und Otto Frisch (1904-1979) interpretierte Reaktion setzt beträchtliche Energie sowie mehrere Neutronen frei, die wiederum neue Spaltungen und damit eine Kettenreaktion auslösen können.

Die freigesetzte Energie stammt aus dem Massendefekt: Die Summe der Massen der Spaltprodukte ist kleiner als die Masse des ursprünglichen Kerns. Obwohl dieser Massendefekt winzig ist, wandelt er sich gemäß \(E = \Delta m c^2\) in kolossale Energie um, wobei \(\Delta m\) die Massendifferenz und \(c\) die Lichtgeschwindigkeit ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Kern teilt, weil es ab einer bestimmten Größe energetisch günstiger ist, in Form von zwei mittleren Kernen zu existieren als in der Form eines einzelnen instabilen schweren Kerns. Die Spaltung ist Ausdruck dieser Suche nach Stabilität, ausgelöst durch die Zugabe eines Neutrons.

Im Gegensatz dazu beinhaltet die Kernfusion die Vereinigung zweier leichter Atomkerne, etwa der Wasserstoffisotope (Deuterium \(^{2}\)H und Tritium \(^{3}\)H), zu einem schwereren Kern (Helium \(^{4}\)He). Dieser Prozess, der Sterne wie unsere Sonne antreibt, setzt pro Nukleon noch mehr Energie frei als die Kernspaltung. Um die elektrostatische Abstoßung zwischen positiv geladenen Kernen (Coulomb-Barriere) zu überwinden, sind extreme Temperaturbedingungen (in der Größenordnung von Millionen Grad) und Druck erforderlich. Die durch die D-T-Reaktion freigesetzte Energie liegt in der Größenordnung von \(17,6\ \text{MeV}\).

Die Beherrschung der Kernfusion auf der Erde stellt eine monumentale technologische Herausforderung dar, aber ihr Potenzial ist immens: reichlich Brennstoff, geringe Produktion langlebiger radioaktiver Abfälle und kein Risiko einer beschleunigten Reaktion.

Notiz :Wenn wir sagen, dass die D-T-Fusion freisetzt17,6 MeV, das ist Energieinsgesamt pro Elementarreaktion, also für die Wechselwirkung zwischen einem Deuteriumkern (\(^{2}\)H) und einem Tritiumkern (\(^{3}\)H). Diese Energie verteilt sich auf einen Helium-4-Kern (≈ 3,5 MeV) und ein Neutron (≈ 14,1 MeV). Da die Reaktion beinhaltet5 Baryonen(2+3), die an jedes Nukleon zurückgegebene Energie ist: \( \frac{17,6}{5} \ungefähr 3,5\ \text{MeV pro Baryon}. \) Es ist dieser Wert, den wir oft mit anderen Kernprozessen vergleichen: Die Spaltung setzt ≈ 0,9 MeV/Baryon frei, während die Fusion mehrere MeV/Baryon erreicht, was ihr höheres Energiepotential auf der reaktiven Massenskala verleiht.

Die folgende Tabelle fasst die Hauptmerkmale dieser beiden Kernreaktionen zusammen und hebt ihre grundlegenden Unterschiede hervor.

| Merkmal | Fission | Fusion | Kommentar |

|---|---|---|---|

| Reagenzien | Schwere Kerne (U-235, Pu-239) | Leichte Kerne (D, T, He-3) | Begrenzte Verfügbarkeit von angereichertem Uran, reichlich Deuterium im Meerwasser |

| Durch Reaktion freigesetzte Energie | ≈ 200 MeV | ≈ 17,6 MeV | Gesamtenergie pro Elementarreaktion |

| Spezifische Energie (pro Nukleon) | ≈ 0,85 MeV/Baryon | ≈ 3,5 MeV/Baryon | Ermöglicht den direkten Vergleich der Energieeffizienz |

| Zündbedingungen | Kritische Masse | Dichte × Temperatur × Einschlusszeit (Lawson-Kriterium) | Die Fusion erfordert Temperaturen von etwa 10^8 K und einen längeren Einschluss |

| Betriebstemperatur | ≈ 300–600 °C für thermischen Neutronenreaktor | ≈ 100 Millionen K für D-T-Plasma | Für die Fusion sind extrem heiße Plasmen erforderlich |

| Energieeffizienz | ≈ 33–37 % in aktuellen Anlagen | ≈ 30–50 % prognostiziert für ITER und DEMO | Ertrag begrenzt durch thermische Umwandlung und Verluste |

| Neutronenproduktion | Ausgesandte schnelle Neutronen (≈ 2–3 pro Spaltung) | Sehr energiereiche Neutronen (14 MeV) für D-T | Neutronen können Materialien aktivieren und Transmutationen verursachen |

| Aktuelle Anwendungen | Kernkraftwerke, A-Waffen | Experimente (ITER, NIF), H-Bomben | Die kontrollierte Fusion bleibt experimentell |

| Abfall | Langlebiger radioaktiver Abfall | Schwach oder vorübergehend radioaktiver Abfall (Neutronenaktivierung des Materials) | Durch die Fusion entstehen langfristig weniger problematische Abfälle |

| Risiken | Mögliche schwere Unfälle, Kritikalität, radiologische Kontamination | Geringe lokale Explosionsgefahr, Neutronenaktivierung | Fusion ist von Natur aus sicherer als Spaltung |

| Erforderliche Technologie | Thermische oder schnelle Neutronenreaktoren, Steuerstäbe, Moderator | Magnetischer (Tokamak, Stellarator) oder trägheitlicher (Laser) Einschluss | Eindämmungstechnologien für Fusion noch in der experimentellen Phase |

| Kraftstoffverfügbarkeit | Angereichertes Uran oder recyceltes Plutonium | Reichlich vorhandenes Deuterium, Tritium, erzeugt durch Lithiumbestrahlung | Nahezu unbegrenztes Deuterium, seltenes und künstlich hergestelltes Tritium |

| Reaktionszeit | Kontinuierlich und kontrollierbar in einem Reaktor | Plasma stabil für einige Sekunden bis Minuten im Experiment | Die Fusion ist immer noch auf kurze Haftzeiten beschränkt |

Referenzen:Internationale Atomenergiebehörde (IAEA), ITER.