Imaginez un électron comme une brume légère répandue dans l’espace plutôt qu’une bille bien localisée dans le temps. Même avec les meilleurs microscopes ou les calculs les plus puissants, vous ne pourrez jamais le pointer du doigt en disant : "Il est là !". Le grand mystère quantique est qu'au moment de la mesure, il "choisit" une position exacte, comme si toute la brume se réduisait soudainement en une goutte d'eau.

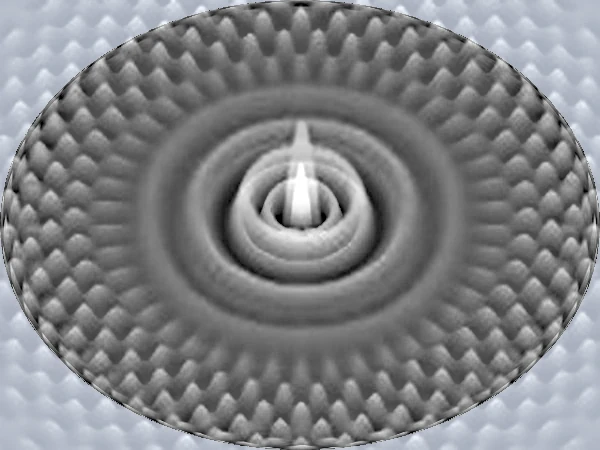

Cette étrange danse entre flou et précision est au cœur de la révolution quantique. En mécanique quantique, l'électron n'est pas décrit comme un corpuscule, mais comme une fonction d'onde \(\psi(r,t)\) introduite par Erwin Schrödinger (1887-1961). Cette fonction encode la densité de probabilité \(|\psi|^2\), qui donne la chance de trouver l'électron à une position donnée. L'image d'un nuage de probabilité remplace donc l'idée classique de trajectoire bien définie.

La fonction d'onde n'est pas une réalité physique étendue mais un outil de prédiction probabiliste, comme l'a dit Niels Bohr (1885-1962) dans l'école de Copenhague. Cependant, lors d'une mesure, par exemple sur un écran fluorescent, l'électron est détecté en un point précis, comme une particule. Ce phénomène est appelé réduction du paquet d'onde.

N.B. :

La charge de l’électron est une constante fondamentale de la physique, notée −e (ou −1,602176634 × 10−19 Coulomb en valeur absolue). Elle représente la plus petite quantité de charge électrique observable librement dans la nature. Cette valeur, mesurée avec une précision extrême, est à la base de l’électrodynamique quantique et définit l’unité de charge dans le Système International (SI) depuis la redéfinition de 2019, où le coulomb est désormais lié à la charge élémentaire via la constante de Planck. Équivalence pratique : 1 C ≈ charge de 6,24 milliards de milliards d’électrons.

Contrairement à la mécanique newtonienne où la position et la vitesse sont définies simultanément, le principe d'incertitude d'Werner Heisenberg (1901-1976) stipule que \(\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar / 2\). Cela implique que plus on connaît la position de l'électron (x), moins on connaît sa quantité de mouvement (p), et inversement.

| Aspect | Particule classique | Particule quantique | Commentaire |

|---|---|---|---|

| Position | Bien définie dans l'espace en tout instant | Probabiliste (\(|\psi|^2\)) | La mécanique quantique ne donne pas une position exacte, mais un nuage de probabilités : par exemple, 5% de chance de la détecter en A, 25% en B, etc. Seule une mesure "tire au sort" la position réelle parmi ces possibilités |

| Trajectoire | Ligne continue dans l'espace-temps | Interférences, superpositions | Pas de chemin tracé d’avance : la particule explore simultanément plusieurs sentiers possibles, comme des vagues qui se croisent et s’influencent, créant un paysage de probabilités |

| Mesure | N'affecte pas l'état | Effondrement de la fonction d'onde | La mesure induit une réduction du paquet d’ondes : l’état superposé de la particule s’effondre en une valeur unique au moment de l’interaction avec l’appareil de mesure |

La mécanique quantique ne se limite pas aux électrons ! Ses règles s’appliquent à toutes les particules fondamentales (photons, quarks, neutrinos) mais aussi à des objets bien plus gros que ce qu’on imagine. Pourtant, une question persiste : où s’arrête le règne du quantique ? La réponse surprend : il n’y a pas de limite théorique… seulement des défis techniques pour observer ces effets à grande échelle.

Les expériences confirment que même des molécules complexes (comme le buckminsterfullerène, une molécules de 60 atomes de carbone) peuvent montrer des comportements ondulatoires. En 2019, des physiciens ont observé des interférences avec des molécules de 2 000 atomes — un record ! Ces objets, pourtant massifs, obéissent aux lois quantiques tant qu’ils restent isolés de leur environnement (sans collisions, chaleur ou mesure intrusive).

Les expériences avec des molécules géantes utilisent des chambres à vide poussé pour éviter toute interaction parasite. Les expériences avec des molécules organiques fonctionnent à température ambiante si le temps d’observation est ultra-court (nanosecondes). Les expériences avec les systèmes macroscopiques, comme les circuits supraconducteurs des ordinateurs quantiques utilisent la cryogénie (−273,15°C ou 0 Kelvin).

Alors, pourquoi ne voit-on pas les humains en "superposition d’états" ? À cause de la décohérence : dès qu’un système quantique interagit avec son environnement (air, lumière, chaleur), ses propriétés "magiques" (superposition, intrication) disparaissent presque instantanément.

| Système | Durée typique de cohérence | Commentaire |

|---|---|---|

| Électron | Heures (dans le vide) | Particule élémentaire quasiment isolée : faible couplage avec l’environnement, grande stabilité quantique |

| Molécule simple (H2, CO) | Millisecondes | Interactions vibratoires et rotationnelles induisant une perte rapide de cohérence |

| Molécule de fullerène (C60) | Microsecondes | Expériences d’interférences (Arndt & Zeilinger, 1999) montrent que des objets de plusieurs dizaines d’atomes restent quantiques brièvement |

| Molécule organique complexe (peptide, protéine) | Quelques nanosecondes | La complexité interne augmente les degrés de liberté et accélère la décohérence |

| Virus | <10−12 s | Objet biologique complet : interactions internes et avec l’environnement détruisent la cohérence presque instantanément |

N.B. :

La durée de cohérence quantique diminue fortement avec la taille et la température d’un système. Autrement dit, plus un objet est grand et agité par la chaleur, plus il bascule vite vers un comportement classique.

La description quantique est universelle, mais ses effets deviennent invisibles quand les objets deviennent trop complexes ou trop connectés à leur environnement. La vraie question n’est pas "jusqu’où ?", mais "comment protéger la fragilité quantique ?"