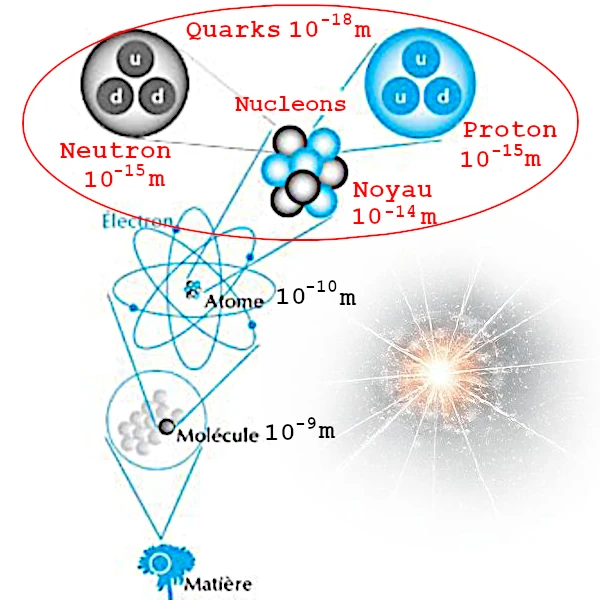

Les hadrons sont des particules subatomiques composites, formées de quarks maintenus ensemble par l'interaction forte, la force fondamentale la plus puissante de la nature. Ils se divisent en deux grandes familles : les baryons (comme les protons et neutrons) composés de trois quarks, et les mésons, composés d'une paire quark-antiquark.

La théorie décrivant l'interaction forte est la chromodynamique quantique (QCD). Selon cette théorie, les quarks portent une "charge de couleur" et échangent des gluons, les vecteurs de l'interaction forte. Une propriété cruciale de la QCD est le confinement : les quarks ne peuvent exister isolément et sont toujours confinés à l'intérieur des hadrons.

L'énergie de liaison d'un hadron peut être décrite par la relation \(E = \sqrt{(pc)^2 + (mc^2)^2}\), où \(m\) est la masse au repos du hadron, \(p\) son impulsion et \(c\) la vitesse de la lumière.

N.B. :

La chromodynamique quantique (QCD) est la théorie qui décrit l’interaction forte entre les quarks et les gluons. Elle repose sur la symétrie de jauge SU(3) et explique le confinement des quarks, c’est-à-dire l’impossibilité d’en observer isolés, ainsi que l’asymptotique liberté où la force diminue à très courte distance.

Quelques microsecondes après le Big Bang, l’Univers était si chaud et dense que les quarks et les gluons existaient sous forme d’un plasma de quarks-gluons. À cette époque, la température dépassait \(10^{12}\,\text{K}\), empêchant les quarks de se lier en particules stables. Lorsque l’expansion cosmique fit chuter la température en dessous de cette valeur critique, les quarks commencèrent à se confiner par l’interaction forte, donnant naissance aux premiers hadrons (protons et neutrons).

Ce processus de hadronisation survint environ \(10^{-6}\,\text{s}\) après l’instant initial. Les protons et neutrons formés à cette époque devinrent la matière baryonique primordiale, préalable à la nucléosynthèse primordiale (entre 1 et 3 minutes après le Big Bang), qui permit la formation des premiers noyaux d’hélium, deutérium et lithium.

Le LHC au CERN est l'instrument le plus puissant jamais construit pour étudier les hadrons. En faisant entrer en collision des protons à des énergies atteignant 6,8 TeV par faisceau, il recrée les conditions extrêmes qui prévalaient dans l'univers primordial, juste après le Big Bang (\(t < 10^{-6}\) s).

Ces collisions produisent une multitude de hadrons exotiques, permettant aux physiciens de tester les prédictions du Modèle Standard et de rechercher une physique au-delà de ce modèle. La découverte du boson de Higgs en 2012 en est une illustration marquante.

Les étoiles à neutrons, résidus ultra-denses de supernovas, sont des laboratoires naturels pour étudier la matière hadronique dans des conditions extrêmes. Leur cœur atteint des densités pouvant dépasser \(3 \times 10^{17}\) kg/m³, soit plusieurs fois la densité nucléaire.

Dans ces environnements, la pression est si intense que les hadrons pourraient se "fondre" en un plasma de quarks et de gluons, un état de la matière qui aurait existé dans l'univers primordial. L'équation d'état de la matière hadronique à haute densité \(P(\rho)\) reste l'un des grands défis de la physique contemporaine, avec des implications pour comprendre la masse maximale possible des étoiles à neutrons.

Le monde des hadrons est extrêmement varié et riche, ce qui en fait l'une des familles de particules les plus fascinantes et complexes. L'étude des hadrons relie la physique des particules la plus fondamentale à l'astrophysique des objets les plus denses de l'univers.

Ainsi, le monde des hadrons est bien plus qu'une simple collection de particules. C'est un écosystème complexe et dynamique qui est au cœur de notre compréhension de ce qui constitue la matière visible de notre univers, des noyaux atomiques aux étoiles à neutrons.

| Hadron | Symbole | Composition | Masse (MeV/c²) | Charge | Spin | Classification |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Proton | p | uud | 938.3 | +1 | 1/2 | Baryon |

| Neutron | n | udd | 939.6 | 0 | 1/2 | Baryon |

| Pion positif | π⁺ | u\(\bar{d}\) | 139.6 | +1 | 0 | Méson |

| Pion neutre | π⁰ | u\(\bar{u}\)/d\(\bar{d}\) | 135.0 | 0 | 0 | Méson |

| Kaon positif | K⁺ | u\(\bar{s}\) | 493.7 | +1 | 0 | Méson |

| Kaon neutre | K⁰ | d\(\bar{s}\) | 497.6 | 0 | 0 | Méson |

| Eta | η | Mélange de paires quark-antiquark | 547.9 | 0 | 0 | Méson |

| Rho | ρ⁺ | u\(\bar{d}\) | 775.3 | +1 | 1 | Méson |

| Delta | Δ⁺⁺ | uuu | 1232 | +2 | 3/2 | Baryon |

| Lambda | Λ⁰ | uds | 1115.7 | 0 | 1/2 | Baryon |

| Sigma positif | Σ⁺ | uus | 1189.4 | +1 | 1/2 | Baryon |

| Sigma neutre | Σ⁰ | uds | 1192.6 | 0 | 1/2 | Baryon |

| Xi | Ξ⁰ | uss | 1314.9 | 0 | 1/2 | Baryon |

| Oméga | Ω⁻ | sss | 1672.5 | -1 | 3/2 | Baryon |

| J/Psi | J/ψ | c\(\bar{c}\) | 3096.9 | 0 | 1 | Méson |

| Upsilon | ϒ | b\(\bar{b}\) | 9460.3 | 0 | 1 | Méson |

Source : Particle Data Group et CERN.