La notion d'espace compte des dizaines de définitions selon les contextes, mais aucune ne parvient à en capturer l'essence. Son évolution, liée à l'histoire des mathématiques et de la physique, reflète un passage d'une intuition primitive à une complexité extrême. Comment cette notion a-t-elle transformé notre compréhension du monde ?

Pour les sociétés primitives, étudiées par les ethnologues, l'espace n'existe pas en tant que concept abstrait : le centre du monde coïncide avec celui du village. Dans la Grèce antique, notamment à l'époque de Périclès (vers -495 BCE), l'espace est conçu comme une étendue limitée occupée par les corps. Avec Platon (-428 à -348), la philosophie et la science émergent : l'espace devient le vide réceptacle où tout existe (comme décrit dans le Timée). Aristote (-384 à -322) le définit quant à lui comme la somme des lieux.

La première formalisation classique de l'espace apparaît avec la géométrie d'Euclide (vers -300). L'espace y est idéalisé : points, droites, polyèdres et sections coniques s'y déploient selon des règles mathématiques précises (longueur, aire, volume). Ce modèle domine pendant l'âge d'or islamique (≈750 à ≈1250), période marquée par la traduction en arabe des œuvres scientifiques grecques, indiennes et perses.

À la Renaissance, les artistes comme Piero della Francesca révolutionnent la représentation de l'espace grâce à la perspective, préfigurant la géométrie projective. Le 17e siècle marque un tournant avec la révolution newtonienne : Newton pose les bases d'un espace physique absolu et d'un temps universel, immuables et indépendants des phénomènes qu'ils abritent.

Newton établit que :

Ce cadre, dominant jusqu'au 20e siècle, sera remis en cause par la théorie de la relativité. Aujourd'hui, dans les trous noirs, espace et temps se confondent, illustrant les limites du modèle newtonien.

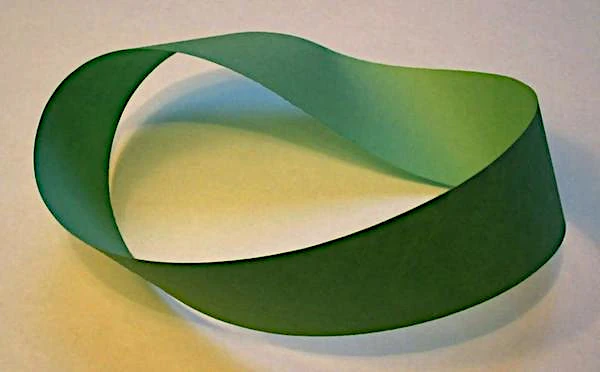

Au 19e siècle, les mathématiques redéfinissent radicalement l'espace : il n'est plus plat, mais courbe, avec une courbure variable (nulle, positive ou négative). Par exemple :

La courbure se décrit par un tenseur, objet mathématique complexe qui varie selon les régions de l'espace. Les surfaces "bosselées", comme celle d'un océan, en sont un exemple concret : chaque point possède une courbure distincte.

N.B. :

Un tenseur est un objet mathématique généralisant les notions de vecteur et de matrice, capable de décrire des propriétés géométriques ou physiques independantes du système de coordonnées. En relativité générale, le tenseur de courbure de Riemann (noté \( R^\rho_{\sigma\mu\nu} \)) mesure comment l’espace-temps se courbe sous l’effet de la matière, tandis que le tenseur métrique \( g_{\mu\nu} \) définit les distances et les angles dans cet espace. Par exemple, la courbure d’une sphère (toujours positive) ou celle d’une selle de cheval (négative) s’expriment via ces tenseurs.

Au 20e siècle, Einstein intègre le temps à l'espace : l'espace-temps, concept introduit par Hermann Minkowski en 1908, est une variété à 4 dimensions (3 spatiales + 1 temporelle) dont la courbure varie. Cette courbure, c'est la gravitation (théorie de la Relativité Générale, 1915). Tous les objets, des planètes aux photons, suivent cette géométrie dynamique. "Entre la Terre et la Lune, il y a de la géométrie." La géométrie différentielle de Bernhard Riemann (1826–1866) permet cette avancée en autorisant des espaces non euclidiens, où les angles d'un triangle ne font pas nécessairement 180°.

N.B. :

La géométrie différentielle est une branche des mathématiques qui étudie les propriétés géométriques des courbes, surfaces et variétés à l’aide du calcul différentiel. Elle permet de décrire des espaces courbes (comme la surface terrestre ou l’espace-temps) en utilisant des outils comme les dérivées, tenseurs et équations différentielles. Par exemple, elle explique pourquoi la somme des angles d’un triangle tracé sur une sphère dépasse 180° (contrairement à la géométrie euclidienne), ou comment la courbure de l’espace-temps influence le mouvement des planètes en relativité générale.

En 1985, Alain Connes développe la géométrie non commutative, où :

Cette approche reflète les principes de la mécanique quantique : l'incertitude de Heisenberg interdit de connaître simultanément la position et la vitesse d'une particule avec précision. En 1924, Louis de Broglie (1892–1987) postule que toute matière possède une onde associée, dont la longueur dépend de la température (longueur d'onde de De Broglie).

N.B. :

La géométrie non commutative est une théorie mathématique développée par Alain Connes dans les années 1980, où les coordonnées de l'espace ne commutent plus (c'est-à-dire que \(x \cdot y \neq y \cdot x\)). Cette approche révolutionnaire permet de décrire des espaces où la notion classique de point disparaît, comme dans le monde quantique. Par exemple, en mécanique quantique, la position et la vitesse d'une particule ne peuvent pas être mesurées simultanément avec précision (principe d'incertitude de Heisenberg), ce qui reflète cette non-commutativité fondamentale de l'espace à l'échelle microscopique.

Les espaces fibrés introduisent une structure complexe :

Applications :

En 2500 ans, la notion d'espace a évolué : d'Euclide aux variétés non euclidiennes, de la géométrie non commutative aux espaces fibrés. Pourtant, aucune théorie ne parvient à unifier l'espace-temps aux échelles subatomique et macroscopique. Certains physiciens, comme Carlo Rovelli (théorie des boucles), suggèrent que espace et temps pourraient émerger de processus quantiques, plutôt que d'exister a priori. Et si ces notions n'étaient que des illusions perceptives, des outils commodes pour interpréter la réalité ?

| Période / Auteur | Date | Concept clé | Commentaires | Impact sur la science |

|---|---|---|---|---|

| Sociétés primitives | Avant -3000 | Espace non conceptualisé | Centre du monde = centre du village (ethnologie). Pas de distinction espace/temps. | Vision mythico-religieuse, pas de formalisation mathématique. |

| Platon | -428 à -348 | Espace = vide réceptacle (Timée) | L'espace est un contenant immatériel où tout existe. Première approche philosophique. | Fondement de la métaphysique occidentale. |

| Aristote | -384 à -322 | Espace = somme des lieux | L'espace est défini par les objets qui l'occupent (physique aristotélicienne). | Influence majeure jusqu'au Moyen Âge. Rejet de l'idée de vide. |

| Euclide | ~ -300 | Géométrie euclidienne (espace plat, axiomes) | 5 postulats (dont le 5ème sur les parallèles). Espace absolu, infini, homogène. | Base des mathématiques pendant 2000 ans. Application en architecture et astronomie. |

| Âge d'or islamique | 750–1250 | Traduction/extension des travaux grecs | Préservation et développement des connaissances (Alhazen, Omar Khayyam). | Transmission à l'Europe via l'Espagne (Tolède, Cordoue). |

| Renaissance | XVe–XVIe | Perspective artistique (Piero della Francesca) | Représentation mathématique de la profondeur (géométrie projective). | Révolution dans l'art et l'optique. Préfigure la science moderne. |

| Newton | 1687 | Espace et temps absolus (Principia) | Espace = "scène" immuable où se déroulent les phénomènes. Temps universel. | Fondement de la mécanique classique. Cadre pour la révolution scientifique. |

| Gauss, Bolyai, Lobachevski | XVIIIe–XIXe | Géométries non euclidiennes | Courbure possible de l'espace (ex. : géométrie hyperbolique). | Remise en cause du 5ème postulat d'Euclide. Préparation à la relativité. |

| Riemann | 1854 | Géométrie différentielle (espaces courbes à n dimensions) | Introduction des variétés et du tenseur de courbure. | Outil mathématique clé pour Einstein. |

| Minkowski | 1908 | Espace-temps à 4 dimensions | Fusion espace + temps en un continuum. Métrique ds² = c²dt² - dx² - dy² - dz². | Unification conceptuelle préparant la relativité restreinte. |

| Einstein | 1915 | Relativité générale : espace-temps dynamique et courbe | La matière courbe l'espace-temps (équation Gμν = 8πTμν). | Révolution en physique : gravité = géométrie. Confirmé par l'éclipse de 1919. |

| Alain Connes | 1985 | Géométrie non commutative | Coordonnées ne commutent pas (xy ≠ yx). Disparition du "point". | Application en physique quantique (théorie des cordes, modèle standard). |

| Théories modernes | 1990–présent | Espaces fibrés, théorie des boucles, holographie | Espace émergent (ex. : espace-temps comme réseau de spins). Trou noir = singularité. | Tentatives d'unification avec la mécanique quantique (gravité quantique). |

| Trous noirs | Observés en 2019 | Effondrement de l'espace-temps | Courbure infinie (singularité). Horizon des événements = limite de notre physique. | Défi pour les théories actuelles. Fenêtre sur une "nouvelle physique". |

| Théories spéculatives | Futur | Espace-temps discret, multivers, espace informationnel | Hypothèses : pixels de Planck, univers branaires, espace comme réseau de qubits. | Pistes pour une théorie du tout (ex. : théorie M, gravité quantique à boucles). |