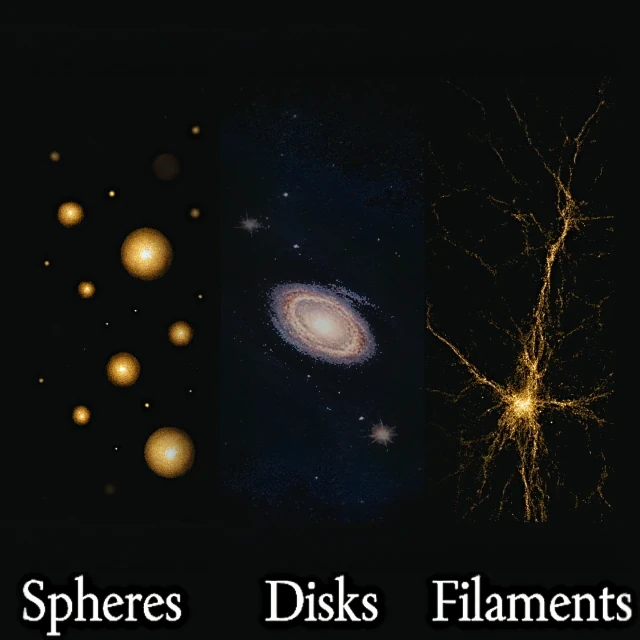

L'Univers, dans son immensité et sa complexité, présente une organisation structurée que l'on peut observer à différentes échelles. Des étoiles aux plus grandes structures cosmiques, trois formes géométriques fondamentales émergent constamment : la sphère, le disque et le réseau de filaments. Chacune de ces formes révèle des processus physiques distincts et des équilibres particuliers entre les forces qui gouvernent le cosmos.

| Structure | Forme | Force prépondérante | Échelle | Commentaire |

|---|---|---|---|---|

| Planète / étoile | Sphère | Gravitation ↔ Pression interne | 106 – 109 m | la gravitation s’équilibre avec la pression interne, formant des sphères stables. |

| Galaxie spirale | Disque | Rotation ↔ Gravitation | 1020 – 1021 m | la rotation et la gravité produisent des disques aplatis. |

| Filament cosmique | Réseau filamentaire | Gravitation ⇒ grande échelle | 1023 – 1025 m | la matière noire sculte le réseau filamentaire et la gravitation amplifie les anisotropies. |

Sources : Illustris Collaboration, et NASA WMAP.

Dans l'immensité cosmique, une forme géométrique semble dominer toutes les autres : la sphère. Des étoiles aux planètes, en passant par les bulles de gaz interstellaires, cette forme parfaitement symétrique apparaît comme une constante à travers les échelles de l'Univers. Cette prédominance n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe de lois physiques fondamentales qui régissent notre cosmos.

La principale raison de cette omniprésence sphérique réside dans la gravité. Cette force fondamentale agit de manière isotrope, c'est-à-dire qu'elle exerce une attraction égale dans toutes les directions. Lorsqu'une quantité suffisante de matière s'accumule sous l'effet de sa propre gravité, elle tend naturellement à s'organiser en une forme qui minimise son énergie potentielle : la sphère. Dans cette configuration, chaque particule se trouve à la distance la plus proche possible du centre de masse collectif, créant ainsi l'équilibre le plus stable.

La sphère représente la forme d'équilibre parfait entre la pression interne et la force gravitationnelle. Pour les objets célestes de taille importante, leur propre gravité est suffisamment puissante pour surmonter la résistance des matériaux qui les composent, les forçant à adopter cette forme quasi-sphérique.

Un autre facteur déterminant est la rotation. Bien que la gravité tende vers la sphère parfaite, la rotation des corps célestes introduit un aplatissement aux pôles et un renflement à l'équateur. C'est pourquoi certaines planètes comme Jupiter ou Saturne sont en réalité des sphéroïdes oblats plutôt que des sphères parfaites. Cependant, plus un objet est massif, plus sa gravité est forte et plus il résiste à cette déformation, conservant ainsi une forme plus proche de la sphère idéale.

Il en est de même pour les bulles de gaz dans le milieu interstellaire, qui prennent cette forme sphérique emblématique lorsqu'elles sont soumises à une pression interne uniforme.

La prédominance de la sphère dans l'Univers nous rappelle que les formes que nous observons ne sont pas arbitraires, mais qu'elles émergent directement des lois physiques fondamentales. De la naissance des étoiles à la formation des planètes, la sphère incarne l'équilibre, la stabilité et l'efficacité énergétique qui semblent être des principes organisateurs de notre Univers.

Si la sphère représente la forme d'équilibre gravitationnel, le disque incarne quant à lui la dynamique rotationnelle de l'Univers. Des galaxies spirales aux systèmes planétaires en formation, cette forme plate et circulaire émerge systématiquement là où la conservation du moment angulaire entre en jeu.

L'effondrement d'un nuage de gaz et de poussière en un disque est une conséquence directe de l'interaction entre deux principes physiques fondamentaux : la gravitation et la conservation du moment cinétique. Initialement, le nuage possède une légère rotation, imperceptible mais présente (rien n'est fixe dans l'Univers). Sous l'effet de sa propre gravité, le nuage commence à se contracter. Cette contraction s'accompagne nécessairement d'une accélération de sa rotation, selon le même principe qu'un patineur qui tourne plus vite lorsqu'il rapproche ses bras de son corps.

N.B. :

Un patineur tourne plus vite lorsqu’il rapproche ses bras de son corps, ce phénomène physique illustre la conservation du moment cinétique. Lorsque le patineur rapproche ses bras, son moment d’inertie \( I \) diminue, et pour conserver le produit \( L = I \omega \) (moment cinétique constant), sa vitesse angulaire \( \omega \) augmente.

La force gravitationnelle agit de manière sphérique, attirant toute la matière vers le centre. Cependant, la rotation génère une force centrifuge qui s'oppose à cette attraction le long du plan équatorial. Perpendiculairement à ce plan, là où la force centrifuge est nulle, la contraction se poursuit librement. Cette différence de résistance à l'effondrement selon la direction crée un aplatissement progressif.

Les collisions entre particules dans le nuage dissipent l'énergie mais conservent le moment cinétique global. Les particules dont les orbites sont inclinées finissent par entrer en collision et transférer leur mouvement, s'alignant progressivement dans un plan commun. Ce processus d'aplanissement aboutit à la formation d'une structure discoïdale mince, où la matière orbite autour du centre de masse.

Ce mécanisme universel explique pourquoi nous observons des disques à toutes les échelles cosmiques, des systèmes planétaires en formation autour des jeunes étoiles aux galaxies spirales comme notre Voie Lactée. Le disque représente ainsi l'équilibre dynamique entre la contraction gravitationnelle et la rotation, une signature fondamentale de la physique dans l'Univers.

Le réseau cosmique de filaments, souvent décrit comme la toile cosmique, est la plus grande structure observable dans l'Univers. Son apparition résulte de l'effet conjugué de la gravitation et des conditions initiales laissées par le Big Bang. Les minuscules fluctuations de densité présentes dans l'Univers primordial, révélées par le fond diffus cosmologique, ont servi de germes à cette structure colossale.

Sous l'effet de la gravité, les régions légèrement plus denses que la moyenne ont commencé à attirer la matière environnante. Cette attraction s'est exercée préférentiellement le long des axes de plus forte densité, créant des ponts de matière entre les surdensités. Au fil des milliards d'années, ces ponts se sont étirés et renforcés, formant les filaments que nous observons aujourd'hui.

La matière noire joue un rôle fondamental dans cette architecture cosmique. Représentant environ 85 % de la matière totale, elle forme l'échafaudage gravitationnel sur lequel la matière baryonique s'est accumulée. Sa nature non-collisionnelle lui a permis de structurer l'Univers bien avant que la matière ordinaire ne puisse le faire.

À l'intersection de plusieurs filaments, là où le champ gravitationnel est le plus intense, se forment les amas galactiques : les plus grandes structures cohérentes de l'Univers. Entre ces nœuds denses, les filaments s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière, tandis que les régions vides (appelées vides cosmiques) séparent cette toile complexe.

Cette structure filamentaire n'est pas statique mais évolue continuellement. Sous l'effet de l'expansion accélérée de l'Univers, les filaments s'étirent et se distendent, tandis que de nouvelles connexions se forment entre les structures en formation. Le réseau cosmique apparaît ainsi comme la manifestation à grande échelle de l'action de la gravité sur des milliards d'années, sculptant l'Univers à partir des minuscules irrégularités initiales.