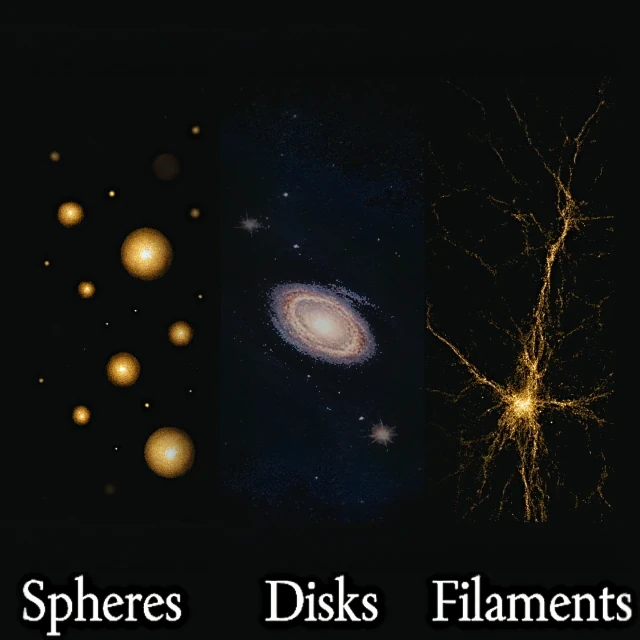

Das Universum zeigt in seiner Unermesslichkeit und Komplexität eine strukturierte Organisation, die auf verschiedenen Skalen beobachtet werden kann. Von Sternen bis zu den größten kosmischen Strukturen treten ständig drei grundlegende geometrische Formen auf: die Kugel, die Scheibe und das Netzwerk der Filamente. Jede dieser Formen offenbart unterschiedliche physikalische Prozesse und besondere Gleichgewichte zwischen den Kräften, die das Universum regieren.

| Struktur | Form | Vorherrschende Kraft | Skala | Kommentar |

|---|---|---|---|---|

| Planet / Stern | Kugel | Gravitation ⇄ Innendruck | 106 – 109 m | die Gravitation steht im Gleichgewicht mit dem Innendruck und bildet stabile Kugeln. |

| Spiralgalaxie | Scheibe | Rotation ⇄ Gravitation | 1020 – 1021 m | Rotation und Gravitation erzeugen abgeflachte Scheiben. |

| Kosmisches Filament | Filamentnetzwerk | Gravitation → große Skala | 1023 – 1025 m | Dunkle Materie formt das Filamentnetzwerk und Gravitation verstärkt Anisotropien. |

Quellen: Illustris-Kollaboration, und NASA WMAP.

In der kosmischen Weite scheint eine geometrische Form alle anderen zu dominieren: die Kugel. Von Sternen bis zu Planeten, einschließlich interstellarer Gasblasen, erscheint diese perfekt symmetrische Form als Konstante über alle Skalen des Universums hinweg. Diese Vorherrschaft ist kein Zufall, sondern die direkte Folge grundlegender physikalischer Gesetze, die unseren Kosmos regieren.

Der Hauptgrund für diese allgegenwärtige Kugelform liegt in der Gravitation. Diese Grundkraft wirkt isotrop, das heißt, sie übt in alle Richtungen die gleiche Anziehungskraft aus. Wenn sich eine ausreichende Menge Materie unter dem Einfluss ihrer eigenen Gravitation ansammelt, organisiert sie sich natürlich in einer Form, die ihre potenzielle Energie minimiert: die Kugel. In dieser Konfiguration befindet sich jedes Teilchen so nah wie möglich am gemeinsamen Massenschwerpunkt und schafft so das stabilste Gleichgewicht.

Die Kugel stellt die Form des perfekten Gleichgewichts zwischen Innendruck und Gravitationskraft dar. Für Himmelskörper von beträchtlicher Größe ist ihre eigene Gravitation stark genug, um den Widerstand der Materialien, aus denen sie bestehen, zu überwinden, und zwingt sie, diese fast kugelförmige Form anzunehmen.

Ein weiterer bestimmender Faktor ist die Rotation. Obwohl die Gravitation zur perfekten Kugel tendiert, führt die Rotation von Himmelskörpern zu einer Abflachung an den Polen und einer Wölbung am Äquator. Deshalb sind einige Planeten wie Jupiter oder Saturn tatsächlich abgeplattete Sphäroide und keine perfekten Kugeln. Je massereicher ein Objekt jedoch ist, desto stärker ist seine Gravitation und desto mehr widersteht es dieser Verformung und behält eine Form bei, die näher an der idealen Kugel liegt.

Dasselbe gilt für Gasblasen im interstellaren Medium, die diese emblematische Kugelform annehmen, wenn sie einem gleichmäßigen Innendruck ausgesetzt sind.

Die Vorherrschaft der Kugel im Universum erinnert uns daran, dass die Formen, die wir beobachten, nicht willkürlich sind, sondern direkt aus den grundlegenden physikalischen Gesetzen hervorgehen. Von der Geburt der Sterne bis zur Entstehung der Planeten verkörpert die Kugel das Gleichgewicht, die Stabilität und die Energieeffizienz, die scheinbar organisierende Prinzipien unseres Universums sind.

Wenn die Kugel die Form des gravitativen Gleichgewichts darstellt, verkörpert die Scheibe die Rotationsdynamik des Universums. Von Spiralgalaxien bis zu sich bildenden Planetensystemen entsteht diese flache, kreisförmige Form systematisch dort, wo die Erhaltung des Drehimpulses eine Rolle spielt.

Der Kollaps einer Gas- und Staubwolke zu einer Scheibe ist eine direkte Folge der Wechselwirkung zwischen zwei grundlegenden physikalischen Prinzipien: der Gravitation und der Erhaltung des Drehimpulses. Anfangs besitzt die Wolke eine leichte Rotation, die unmerklich, aber vorhanden ist (nichts ist im Universum feststehend). Unter dem Einfluss ihrer eigenen Gravitation beginnt die Wolke zu kontrahieren. Diese Kontraktion geht notwendigerweise mit einer Beschleunigung ihrer Rotation einher, nach demselben Prinzip wie ein Eiskunstläufer, der sich schneller dreht, wenn er die Arme an den Körper zieht.

Hinweis:

Ein Eiskunstläufer dreht sich schneller, wenn er die Arme an den Körper zieht; dieses physikalische Phänomen veranschaulicht die Erhaltung des Drehimpulses. Wenn der Eiskunstläufer die Arme anzieht, verringert sich sein Trägheitsmoment \( I \), und um das Produkt \( L = I \omega \) (konstanter Drehimpuls) zu erhalten, erhöht sich seine Winkelgeschwindigkeit \( \omega \).

Die Gravitationskraft wirkt kugelförmig und zieht alle Materie zum Zentrum hin. Die Rotation erzeugt jedoch eine Zentrifugalkraft, die dieser Anziehung in der Äquatorebene entgegenwirkt. Senkrecht zu dieser Ebene, wo die Zentrifugalkraft null ist, setzt sich die Kontraktion ungehindert fort. Dieser Unterschied im Widerstand gegen den Kollaps je nach Richtung führt zu einer progressiven Abflachung.

Kollisionen zwischen Teilchen in der Wolke dissipieren Energie, erhalten aber den gesamten Drehimpuls. Teilchen mit geneigten Umlaufbahnen kollidieren schließlich und übertragen ihre Bewegung, richten sich allmählich in einer gemeinsamen Ebene aus. Dieser Abflachungsprozess führt zur Bildung einer dünnen scheibenförmigen Struktur, in der die Materie um den Massenschwerpunkt kreist.

Dieser universelle Mechanismus erklärt, warum wir Scheiben auf allen kosmischen Skalen beobachten, von sich bildenden Planetensystemen um junge Sterne bis zu Spiralgalaxien wie unserer Milchstraße. Die Scheibe stellt somit das dynamische Gleichgewicht zwischen gravitativer Kontraktion und Rotation dar, eine grundlegende Signatur der Physik im Universum.

Das kosmische Filamentnetzwerk, oft als kosmisches Netz bezeichnet, ist die größte beobachtbare Struktur im Universum. Sein Erscheinen ist das Ergebnis der kombinierten Wirkung von Gravitation und den Anfangsbedingungen, die der Urknall hinterlassen hat. Die winzigen Dichtefluktuationen im primordialen Universum, die durch die kosmische Hintergrundstrahlung offenbart wurden, dienten als Keime für diese kolossale Struktur.

Unter dem Einfluss der Gravitation begannen Regionen, die etwas dichter als der Durchschnitt waren, die umgebende Materie anzuziehen. Diese Anziehung wirkte bevorzugt entlang der Achsen höherer Dichte und schuf Materiebrücken zwischen den Überdichten. Im Laufe von Milliarden von Jahren dehnten und verstärkten sich diese Brücken und bildeten die Filamente, die wir heute beobachten.

Die Dunkle Materie spielt eine grundlegende Rolle in dieser kosmischen Architektur. Sie macht etwa 85 % der gesamten Materie aus und bildet das gravitative Gerüst, auf dem sich die baryonische Materie ansammelte. Ihre nicht-kollisionelle Natur ermöglichte es ihr, das Universum lange bevor die gewöhnliche Materie dazu in der Lage war, zu strukturieren.

An der Schnittstelle mehrerer Filamente, wo das Gravitationsfeld am intensivsten ist, bilden sich Galaxienhaufen: die größten kohärenten Strukturen im Universum. Zwischen diesen dichten Knoten erstrecken sich die Filamente über Hundert Millionen Lichtjahre, während leere Regionen (genannt kosmische Voids) dieses komplexe Netz trennen.

Diese filamentartige Struktur ist nicht statisch, sondern entwickelt sich kontinuierlich weiter. Unter dem Einfluss der beschleunigten Expansion des Universums dehnen und verdünnen sich die Filamente, während sich neue Verbindungen zwischen den sich bildenden Strukturen bilden. Das kosmische Netz erscheint somit als großräumige Manifestation der Wirkung der Gravitation über Milliarden von Jahren, die das Universum aus den winzigen anfänglichen Unregelmäßigkeiten formt.