Die griechische Astronomie entstand aus einem großen Übergang: vom Mythos zur Vernunft. Ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. beschrieben die Gedichte von Hesiod und Homer einen Himmel, bevölkert von Göttern und symbolischen Sternbildern, die zur Rhythmisierung landwirtschaftlicher und seemännischer Aktivitäten dienten. Doch ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. führten die vorsokratischen Philosophen einen naturalistischen Ansatz des Kosmos ein: Thales von Milet, Anaximander, Anaximenes, Pythagoras, Parmenides und später Anaxagoras machten aus den Gestirnen materielle Objekte, die Gesetzen gehorchen, und ersetzten allmählich die Mythologie durch Vernunft.

Die ersten vorsokratischen Denker versuchten, den Kosmos rational zu erklären. Thales von Milet soll eine Sonnenfinsternis (wahrscheinlich die vom 28. Mai 585 v. Chr.) vorhergesagt und verstanden haben, dass der Mond durch das Licht der Sonne leuchtet. Anaximander schlug eine frei im Raum schwebende Erde vor, während Anaximenes die Luft als das grundlegende Prinzip aller Materie identifizierte. Pythagoras führte die Idee eines durch Zahlen und Harmonie regierten Universums ein, und Parmenides betonte die Unbeweglichkeit und Einheit des Seins. Schließlich erklärte Anaxagoras die Finsternisse und die Natur der Sonne als glühenden Körper und postulierte gleichzeitig eine ordnende Intelligenz (Νοῦς bedeutet "Intelligenz", "Geist" oder "Vernunft"), die den Kosmos regiert.

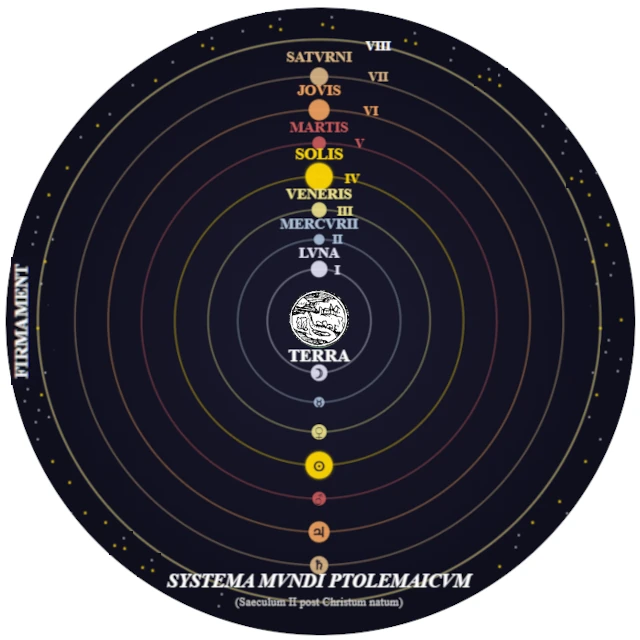

Im 5. Jahrhundert v. Chr. führten die Pythagoreer den Begriff einer universellen mathematischen Ordnung ein. Für sie war "alles Zahl", und der Kosmos (kosmos bedeutet "Ordnung") musste harmonischen Verhältnissen gehorchen. Sie konzipierten ein sphärisches Universum, in dem die Erde unbewegt im Zentrum steht, umgeben von kristallinen Sphären, die die Planeten und Sterne tragen.

Hinweis:

Das aristotelische Modell verbindet qualitative Physik (Elemente: Erde, Wasser, Luft, Feuer, Äther) und himmlische Geometrie. Es wurde fast zwei Jahrtausende lang übernommen, bis Kopernikus (1543).

Um die unregelmäßigen Bewegungen der Planeten zu beschreiben, erfand Eudoxos von Knidos (ca. 400–347 v. Chr.) ein System von homozentrischen Sphären: Jeder Planet wird von einer Reihe von Sphären getragen, die sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten drehen. Obwohl rein geometrisch, ebnete dieses Modell den Weg für die mathematische Modellierung des Himmels.

| Name | Zeitraum | Hauptbeiträge | Konzept oder Instrument |

|---|---|---|---|

| Thales von Milet | ca. 624 – 546 v. Chr. | Sagte eine Sonnenfinsternis voraus; verstand, dass der Mond das Licht der Sonne reflektiert. | Direkte Beobachtung und elementare Geometrie. |

| Anaximander | 610 – 546 v. Chr. | Stellte sich eine frei im Raum schwebende Erde vor, erste kosmische Querschnittsdarstellung. | Weltkarte, Vorstellung eines zylindrischen Kosmos. |

| Anaximenes | 585 – 525 v. Chr. | Schlug Luft als grundlegendes Prinzip vor; beschrieb die Entstehung der Gestirne durch Kondensation und Verdünnung. | Beobachtung und naturalistisches Denken. |

| Pythagoras und Philolaos | 6. – 5. Jahrhundert v. Chr. | Harmonie der Sphären; Hypothese eines Zentralfeuers; Einführung von Zahlen als kosmische Prinzipien. | Sphärisches geometrisches Modell des Kosmos. |

| Parmenides | Ende 6. – Anfang 5. Jahrhundert v. Chr. | Behauptete die Unbeweglichkeit und Einheit des Seins; beeinflusste die Unterscheidung zwischen Erscheinung und Realität in der Astronomie. | Abstraktes philosophisches Denken. |

| Anaxagoras | 500 – 428 v. Chr. | Erklärte Finsternisse und die Natur der Sonne als glühenden Körper; führte Nous als ordnende Intelligenz des Kosmos ein. | Beobachtung und rationales Denken, immaterielles ordnendes Prinzip. |

| Eratosthenes | 276 – 194 v. Chr. | Maß den Erdumfang anhand des Schattenunterschieds in Alexandria und Syene; bewies die Kugelgestalt der Erde. | Winkelgeometrie, Entfernung zwischen Städten, Sonnenbeobachtung zur Sonnenwende. |

| Aristoteles | 384 – 322 v. Chr. | Geozentrische Theorie mit konzentrischen Sphären; Unterscheidung zwischen sublunarer und supralunarer Welt. | Physik der fünf Elemente; kristalline Sphären. |

| Aristarch von Samos | 310 – 230 v. Chr. | Schlug ein heliozentrisches Modell vor; schätzte die Entfernung Erde–Sonne durch Trigonometrie. | Winkelverhältnisse \( \theta = \arctan(R_{\text{Erde–Mond}} / R_{\text{Sonne–Erde}}) \). |

| Eudoxos von Knidos | ca. 408 – 355 v. Chr. | Geozentrisches Modell mit 27 konzentrischen Sphären zur Erklärung der Planetenbewegungen. | Konzentrische Sphären und mathematische Geometrie. |

| Hipparch | 190 – 120 v. Chr. | Entdeckte die Präzession der Äquinoktien; erstellte den ersten Sternenkatalog. | Sphärische Trigonometrie, Beobachtungsinstrumente (Dioptrie, primitiver Astrolab). |

| Ptolemäus | 100 – 170 n. Chr. | Geozentrisches Modell mit Epizykeln; präzise astronomische Tabellen. | Almagest; Instrumente: Astrolab, Armillarsphäre. |

Hinweis:

Das Modell von Ptolemäus ermöglichte, trotz seiner Unvollkommenheit, eine Genauigkeit von etwa \( \pm 10' \) für die Planetenposition, was für Beobachtungen mit bloßem Auge bemerkenswert war.

Die griechischen Astronomen entwickelten geometrische Instrumente, um die Himmelswinkel zu messen. Dazu gehörten der Gnomon zur Bestimmung der Sonnenhöhe und des Breitengrades, die Dioptrie zur Winkelmessung und vor allem das Astrolabium, das Hipparch zugeschrieben und später von Ptolemäus verbessert wurde.

Diese Werkzeuge ermöglichten die Schätzung der Himmelskoordinaten (\( \alpha, \delta \)) der Sterne und die Bewertung der Größe der Erde. Eratosthenes (276–194 v. Chr.) berechnete durch den Vergleich der Schatten in Syene und Alexandria zur Sommersonnenwende den Erdumfang: \( C = 360^\circ \times \frac{d}{7.2^\circ} = 39,375\, \text{km} \approx R_{\text{Erde}} \times 2\pi \) ein Wert, der erstaunlich nah an der modernen Realität liegt.

Hinweis:

Eratosthenes fand \( R_{\text{Erde}} \approx 6,367\,\text{km} \), ein Fehler von weniger als 1% im Vergleich zum heutigen Wert (6,371 km). Die tatsächliche Entfernung zwischen Alexandria und Assuan beträgt etwa 840 km, aber die genaue Einheit des Stadions, das Eratosthenes verwendete, lag ungefähr zwischen 157 und 185 m. Die Messung des Erdumfangs (≈ 39.375 km oder ≈ 46.620 km, je nach Umrechnung) lag nahe am tatsächlichen Wert von 40.075 km.

Nach dem Fall Alexandrias und dem Ende der hellenistischen Welt wurden die griechischen Texte von arabischen Gelehrten, insbesondere im 9. Jahrhundert in Bagdad, übersetzt und bewahrt. Astronomen wie Al-Battani oder Al-Tusi überarbeiteten und verbesserten die ptolemäischen Modelle. Dieses Wissen wurde dann über Toledo und Córdoba ins mittelalterliche Europa übertragen.

So lieferte die griechische Tradition das konzeptionelle Gerüst für die mittelalterliche Kosmologie, bevor das heliozentrische Modell von Kopernikus (1543) mit dem Geozentrismus brach.

Die griechische Astronomie ist nicht nur eine Beobachtungswissenschaft: Sie stellt eine intellektuelle Revolution dar. Durch die Einführung der geometrischen Vernunft in die Himmelsstudien legte sie den Grundstein für die westliche wissenschaftliche Methode.

Die Griechen erfanden die Idee, dass das Universum durch Mathematik verstanden werden kann. Aus dieser Überzeugung entwickelte sich die moderne Physik von Kepler bis Newton. Ihr Erbe lebt in unserem Wortschatz (Planet, Kosmos, Sphäre, Tierkreis) und in der Struktur unseres wissenschaftlichen Denkens weiter.

Referenzen:

– D.R. Dicks, Early Greek Astronomy to Aristotle, Cornell University Press (1970).

– James Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy, Oxford University Press (1998).

– Neugebauer, O., Astronomical Cuneiform Texts, Springer (1955).

– Toomer, G.J., Ptolemy’s Almagest, Princeton University Press (1984).

– Bowen & Todd, Aristarchus of Samos: The Ancient Copernicus, Oxford (2020).