La astronomía griega nació de una transición mayor: la del mito a la razón. Desde el siglo VIII a.C., los poemas de Hesíodo y Homero describían un cielo poblado de dioses y constelaciones simbólicas, utilizadas para ritmar las actividades agrícolas y marítimas. Pero a partir del siglo VI a.C., los filósofos presocráticos introdujeron un enfoque naturalista del cosmos: Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Pitágoras, Parménides y luego Anaxágoras transformaron los astros en objetos materiales que obedecen a leyes, reemplazando gradualmente la mitología por la razón.

Los primeros pensadores presocráticos intentaron explicar el cosmos de manera racional. Tales de Mileto habría predicho un eclipse solar (probablemente el del 28 de mayo de 585 a.C.) y comprendió que la Luna brilla reflejando la luz del Sol. Anaximandro propuso una Tierra flotando libremente en el espacio, mientras que Anaximenes identificó el aire como el principio fundamental de toda materia. Pitágoras introdujo la idea de un universo gobernado por números y armonía, y Parménides subrayó la inmovilidad y la unidad del Ser. Finalmente, Anaxágoras explicó los eclipses y la naturaleza del Sol como un cuerpo incandescente, postulando al mismo tiempo una inteligencia ordenadora (Νοῦς significa "Inteligencia", "Espíritu" o "Razón") que gobierna el cosmos.

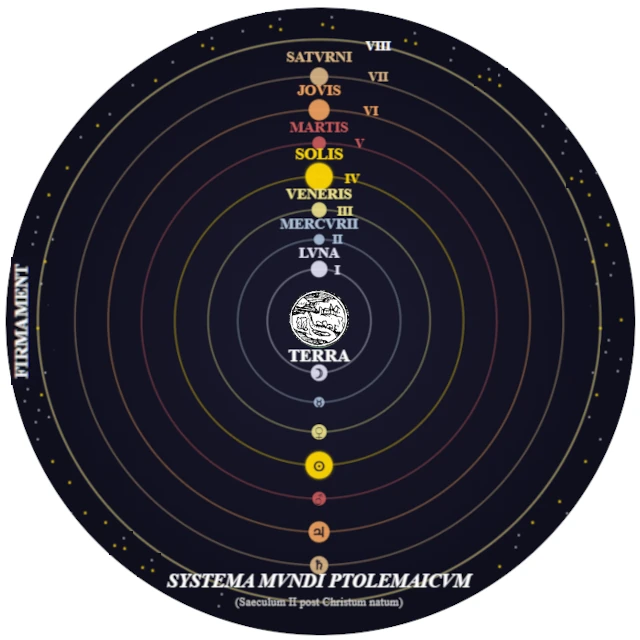

Hacia el siglo V a.C., los pitagóricos introdujeron la noción de un orden matemático universal. Para ellos, "todo es número" y el cosmos (kosmos significa "orden") debe obedecer a proporciones armónicas. Concibieron un universo esférico donde la Tierra está inmóvil en el centro, rodeada de esferas cristalinas que llevan los planetas y las estrellas.

N.B.:

El modelo aristotélico combina física cualitativa (elementos: tierra, agua, aire, fuego, éter) y geometría celeste. Fue adoptado durante casi dos milenios, hasta Copérnico (1543).

Para describir los movimientos irregulares de los planetas, Eudoxo de Cnido (c. 400–347 a.C.) inventó un sistema de esferas homocéntricas: cada planeta es llevado por un conjunto de esferas que giran a diferentes velocidades. Aunque puramente geométrico, este modelo abrió el camino a la modelización matemática del cielo.

| Nombre | Período | Contribuciones principales | Conceptos o instrumentos |

|---|---|---|---|

| Tales de Mileto | c. 624 – 546 a.C. | Predijo un eclipse solar; comprendió que la Luna refleja la luz del Sol. | Observación directa y geometría elemental. |

| Anaximandro | 610 – 546 a.C. | Concibió una Tierra suspendida en el espacio, primera representación cósmica en sección. | Mapa del mundo, concepción de un cosmos cilíndrico. |

| Anaximenes | 585 – 525 a.C. | Propuso el aire como principio fundamental; describió la formación de los astros por condensación y rarefacción. | Observación y razonamiento naturalista. |

| Pitágoras y Filolao | siglos VI – V a.C. | Armonía de las esferas; hipótesis de un fuego central; introducción de los números como principios cósmicos. | Modelo geométrico esférico del cosmos. |

| Parménides | finales del siglo VI – principios del V a.C. | Afirmó la inmovilidad y la unidad del Ser; influyó en la distinción entre apariencia y realidad en astronomía. | Razonamiento filosófico abstracto. |

| Anaxágoras | 500 – 428 a.C. | Explicó los eclipses y la naturaleza del Sol como cuerpo incandescente; introdujo Nous como inteligencia organizadora del cosmos. | Observación y razonamiento racional, principio ordenador inmaterial. |

| Eratóstenes | 276 – 194 a.C. | Midió la circunferencia de la Tierra a partir de la diferencia de sombras en Alejandría y Siene; demostró la esfericidad de la Tierra. | Geometría de ángulos, distancia entre ciudades, observación solar en el solsticio. |

| Aristóteles | 384 – 322 a.C. | Teoría geocéntrica con esferas concéntricas; distinción entre mundo sublunar y supralunar. | Física de cinco elementos; esferas cristalinas. |

| Aristarco de Samos | 310 – 230 a.C. | Propuso un modelo heliocéntrico; estimó la distancia Tierra–Sol mediante trigonometría. | Relaciones angulares \( \theta = \arctan(R_{\text{Tierra–Luna}} / R_{\text{Sol–Tierra}}) \). |

| Eudoxo de Cnido | c. 408 – 355 a.C. | Modelo geocéntrico con 27 esferas concéntricas para explicar los movimientos planetarios. | Esferas concéntricas y geometría matemática. |

| Hiparco | 190 – 120 a.C. | Descubrió la precesión de los equinoccios; estableció el primer catálogo estelar. | Trigonometría esférica, instrumentos de observación (dioptra, astrolabio primitivo). |

| Ptolomeo | 100 – 170 d.C. | Modelo geocéntrico con epiciclos; tablas astronómicas precisas. | Almagesto; instrumentos: astrolabio, esfera armilar. |

N.B.:

El modelo de Ptolomeo, aunque imperfecto, permitía una precisión de aproximadamente \( \pm 10' \) para la posición planetaria, notable para mediciones a simple vista.

Los astrónomos griegos desarrollaron instrumentos geométricos para medir los ángulos celestes. Entre ellos, el gnomon para determinar la altura del Sol y la latitud, el dioptra para medir ángulos, y sobre todo el astrolabio, atribuido a Hiparco y luego perfeccionado por Ptolomeo.

Estas herramientas permitían estimar las coordenadas celestes (\( \alpha, \delta \)) de las estrellas y evaluar el tamaño de la Tierra. Eratóstenes (276–194 a.C.), al comparar las sombras en Siene y Alejandría durante el solsticio de verano, calculó la circunferencia terrestre: \( C = 360^\circ \times \frac{d}{7.2^\circ} = 39,375\, \text{km} \approx R_{\text{Tierra}} \times 2\pi \) un valor sorprendentemente cercano a la realidad moderna.

N.B.:

Eratóstenes encontró \( R_{\text{Tierra}} \approx 6,367\,\text{km} \), un error de menos del 1% en comparación con el valor actual (6,371 km). La distancia real entre Alejandría y Asuán es de aproximadamente 840 km, pero la unidad exacta del estadio que usó Eratóstenes está aproximadamente entre 157 y 185 m. La medición de la circunferencia terrestre (≈ 39,375 km o ≈ 46,620 km según la conversión) estaba cerca del valor real de 40,075 km.

Tras la caída de Alejandría y el fin del mundo helenístico, los textos griegos fueron traducidos y conservados por los sabios árabes, especialmente en Bagdad en el siglo IX. Astrónomos como Al-Battani o Al-Tusi revisaron y mejoraron los modelos ptolemaicos. Este conocimiento fue luego transmitido a la Europa medieval a través de Toledo y Córdoba.

Así, la tradición griega proporcionó el marco conceptual de la cosmología medieval, antes de que el modelo heliocéntrico de Copérnico (1543) rompiera con el geocentrismo.

La astronomía griega no es solo una ciencia de observación: representa una revolución intelectual. Al introducir la razón geométrica en el estudio del cielo, sentó las bases del método científico occidental.

Los griegos inventaron la idea de que el Universo podía ser comprendido a través de las matemáticas. De esta convicción surgiría la física moderna, desde Kepler hasta Newton. Su legado perdura en nuestro vocabulario (planeta, cosmos, esfera, zodiaco) y en la estructura misma de nuestro pensamiento científico.

Referencias:

– D.R. Dicks, Early Greek Astronomy to Aristotle, Cornell University Press (1970).

– James Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy, Oxford University Press (1998).

– Neugebauer, O., Astronomical Cuneiform Texts, Springer (1955).

– Toomer, G.J., Ptolemy’s Almagest, Princeton University Press (1984).

– Bowen & Todd, Aristarchus of Samos: The Ancient Copernicus, Oxford (2020).