La astronomía andina se refiere al conjunto de conocimientos y prácticas astronómicas desarrolladas por las civilizaciones que se sucedieron en la cordillera de los Andes, desde las primeras culturas organizadas hasta la conquista española en el siglo XVI. Esta tradición astronómica abarca más de tres milenios e incluye muchas civilizaciones, cada una de las cuales contribuyó a un corpus de conocimientos transmitidos y enriquecidos de generación en generación.

El Imperio inca, aunque existió menos de dos siglos en su forma imperial, representa la culminación de esta larga tradición astronómica. Los incas no crearon su astronomía de la nada, sino que heredaron, asimilaron y perfeccionaron los conocimientos de las civilizaciones que los precedieron. Sin embargo, fue bajo el Imperio inca que las fuentes más precisas nos llegaron, principalmente a través de los relatos de los cronistas españoles del siglo XVI.

N.B.:

El Imperio inca (Tawantinsuyu en quechua) se desarrolló entre los siglos XIII y XVI, alcanzando su apogeo en el siglo XV bajo el reinado de Pachacútec. La astronomía inca era practicada por sacerdotes especializados y guiaba las actividades agrícolas, religiosas y políticas.

Los pueblos andinos desarrollaron una astronomía única en el mundo, profundamente arraigada en su visión cosmológica tripartita. Su observación meticulosa del cielo durante milenios les permitió crear un sistema complejo de calendarios, orientar sus templos con notable precisión y desarrollar un enfoque original de las constelaciones que distingue su astronomía de todas las demás tradiciones del mundo.

A diferencia de la astronomía occidental, que observa principalmente las estrellas brillantes, la astronomía andina otorgaba una importancia capital a las constelaciones oscuras, esas zonas oscuras de la Vía Láctea formadas por nubes de polvo cósmico. Esta innovación astronómica refleja una comprensión profunda del cielo nocturno y una cosmovisión donde el vacío y la oscuridad tenían tanta significación como la luz. El universo andino estaba dividido en tres mundos interconectados: el Hanan Pacha (mundo celeste), el Kay Pacha (mundo terrestre) y el Ukhu Pacha (mundo subterráneo), unidos por ejes sagrados.

| Período | Contribución científica | Precisión o característica | Fuente o sitio |

|---|---|---|---|

| Caral (3000-1800 a.C.) | Observatorios circulares | Estructuras astronómicas monumentales alineadas con los solsticios, testimonio de 5000 años de astronomía andina | Caral-Supe, Perú |

| Nazca (200 a.C. - 600 d.C.) | Geoglifos astronómicos | Líneas de varios kilómetros alineadas con solsticios (21 de junio/21 de diciembre) y orto heliaco de las Pléyades | Nazca, Perú |

| Tiwanaku (500-1000 d.C.) | Puerta del Sol | Calendario solar de 290 días grabado en un monolito de 10 toneladas, que representa ciclos agrícolas y rituales | Tiwanaku, Bolivia |

| Imperio inca (1438-1533) | Sistema de ceques | 41 líneas radiales que conectan 328 huacas, funcionando como calendario astronómico, social e hidráulico | Cusco, Perú |

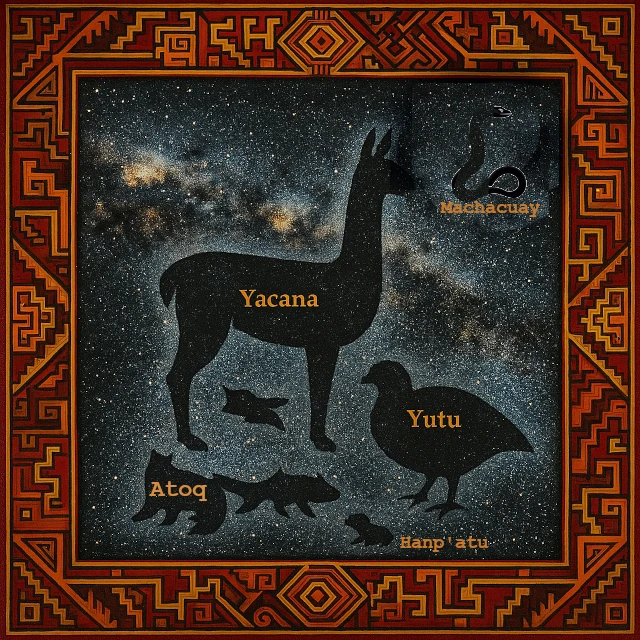

| Imperio inca (1438-1533) | Constelaciones oscuras | Innovación única en el mundo: observación de las zonas oscuras de la Vía Láctea (Yacana, Yutu, Machacuay, etc.) | Observación desde todo el imperio |

| Imperio inca (1438-1533) | Coricancha (Templo del Sol) | Muros y ventanas orientados con precisión en equinoccios y solsticios, cubiertos con 700 placas de oro que reflejaban el sol | Cusco, Perú |

| Hacia 1450 | Intihuatana de Machu Picchu | Pilar astronómico que proyecta sombras específicas en los equinoccios, "sin sombra" al mediodía solar en los solsticios | Machu Picchu, Perú |

| Imperio inca (1438-1533) | Observación de las Pléyades (Qollqa) | Predicción climática basada en la claridad aparente en junio, correlacionada científicamente con el fenómeno de El Niño | Práctica extendida en los Andes |

| Imperio inca (1438-1533) | Calendario lunisolar | 12 meses lunares (354 días) ajustados al ciclo solar (365 días) por observación directa de los solsticios | Sistema administrativo inca |

| Imperio inca (1438-1533) | Torres solares (Sukanqa) | 12 torres en colinas alrededor de Cusco que marcan las posiciones mensuales del sol en el horizonte montañoso | Cusco y sitios mayores |

| Preinca e inca | Observatorios de altitud | Sitios astronómicos y rituales a más de 5.000 m de altitud, que ofrecen una claridad atmosférica excepcional | Cumbres de los Andes (Llullaillaco, etc.) |

| Imperio inca (1438-1533) | Concepto de Mayu (Vía Láctea) | Visión cíclica del río celestial vinculado a los ríos terrestres, reflejando la comprensión del ciclo hidrológico | Cosmovisión andina |

Fuente: National Radio Astronomy Observatory y estudios etnoastronómicos andinos.

La observación de las constelaciones oscuras (yana phuyu en quechua, que significa "nubes negras") constituye el aporte más original de la astronomía andina. En lugar de conectar estrellas brillantes, los astrónomos incas identificaban formas de animales en las bandas oscuras de la Vía Láctea. Estas constelaciones representaban principalmente animales importantes en la vida cotidiana y ritual andina.

Estas constelaciones no eran solo referencias celestes, sino entidades vivas que participaban en el orden cósmico. Su visibilidad estacional estaba estrechamente ligada a los ciclos agrícolas y los rituales religiosos, creando un calendario celeste que guiaba las actividades terrestres.

Los incas llamaban a la Vía Láctea Mayu, que significa "río" en quechua. Esta concepción reflejaba su visión cíclica del agua: el río terrestre subía al cielo para formar el río celestial, que a su vez regresaba a la tierra en forma de lluvia. Esta comprensión intuitiva del ciclo hidrológico se integraba perfectamente en su cosmovisión, donde cielo y tierra estaban en interacción permanente.

La Vía Láctea estaba dividida en dos ramas por una zona oscura, creando la imagen de un río bifurcado. Estos dos brazos de Mayu estaban asociados con las dos estaciones principales del calendario agrícola andino: la temporada seca y la temporada de lluvias. La orientación de la Vía Láctea en el cielo nocturno cambiaba según las estaciones, indicando así el momento adecuado para sembrar, regar o cosechar.

N.B.:

La visibilidad óptima de la Vía Láctea en el hemisferio sur, combinada con la gran altitud de los sitios incas como Cusco, ubicada a 3.400 metros sobre el nivel del mar, permitía una observación excepcionalmente clara de las estructuras oscuras.

El sistema de ceques representa uno de los logros más sofisticados de la astronomía y la ingeniería inca. Desde el Coricancha (Templo del Sol) en Cusco, capital del imperio, irradiaban 41 líneas imaginarias llamadas ceques, que conectaban más de 328 santuarios sagrados (huacas) dispuestos dentro y alrededor de la ciudad.

El Coricancha en sí estaba diseñado como un observatorio astronómico. Sus muros y ventanas estaban orientados según ejes astronómicos precisos, permitiendo a los sacerdotes seguir el movimiento del sol a lo largo del año y determinar las fechas de importantes ceremonias agrícolas y religiosas.

El Sol, llamado Inti, ocupaba un lugar central en la religión y la astronomía inca. El Inca (emperador) era considerado el hijo del Sol, y el Coricancha en Cusco era el templo principal dedicado a esta deidad. Los muros del templo estaban cubiertos con placas de oro que reflejaban la luz solar, simbolizando la presencia del dios en la tierra.

Los incas seguían meticulosamente el movimiento anual del sol observando sus puntos de salida y puesta a lo largo del horizonte montañoso. Construyeron inti watana (literalmente "donde se ata el sol"), estructuras de piedra que servían como relojes de sol y observatorios. El más famoso se encuentra en Machu Picchu, donde un pilar de piedra se utilizaba para seguir la posición del sol y determinar los solsticios.

Durante el solsticio de invierno (21 de junio en el hemisferio sur), los incas celebraban el Inti Raymi, la fiesta del Sol, que marcaba el momento en que el astro comenzaba su regreso hacia el norte, prometiendo días más largos y temporadas más favorables. Esta ceremonia era una de las más importantes del año, e incluía sacrificios, ofrendas y rituales elaborados destinados a asegurar el regreso del sol y la fertilidad de la tierra.

El cúmulo estelar de las Pléyades, llamado Qollqa (granero) en quechua, desempeñaba un papel crucial en el calendario agrícola andino. Los incas observaban atentamente la primera aparición de las Pléyades al amanecer (orto heliaco) en junio, que coincidía con el inicio de la temporada seca y marcaba el momento de la cosecha.

El tamaño aparente y la claridad de las Pléyades en junio se utilizaban para predecir las condiciones climáticas del año siguiente. Si el cúmulo aparecía brillante y bien definido, presagiaba una buena temporada con lluvias normales. Si las estrellas parecían débiles o borrosas, anunciaba un año difícil con precipitaciones insuficientes o excesivas, lo que llevaba a los agricultores a ajustar sus estrategias de siembra.

Este método de predicción meteorológica basado en la observación de las Pléyades ha sido estudiado por científicos modernos, quienes han confirmado una correlación entre la claridad aparente del cúmulo (afectada por la cobertura de nubes en altitud) y las condiciones climáticas resultantes del fenómeno de El Niño en la región andina.

Los incas utilizaban un sistema de calendario que combinaba elementos lunares y solares. El año estaba dividido en 12 meses lunares de 29 o 30 días, totalizando aproximadamente 354 días. Para alinear este calendario lunar con el año solar de 365 días, añadían periódicamente días adicionales, probablemente determinados por la observación directa de los solsticios.

Los incas también construyeron torres de observación solar (sukanqa) en las colinas que rodean Cusco. Estas estructuras marcaban el horizonte y permitían a los astrónomos seguir con precisión las posiciones de salida y puesta del sol a lo largo del año, determinando así los momentos exactos para la siembra y la cosecha de diferentes cultivos y altitudes.

La arquitectura inca integraba sistemáticamente alineaciones astronómicas. En Machu Picchu, varias estructuras presentan orientaciones precisas:

En Pisac, el sitio arqueológico cuenta con un intihuatana similar y estructuras cuyas orientaciones corresponden a eventos solares clave. En Ollantaytambo, el Templo del Sol tiene una ventana que se ilumina directamente durante el solsticio de invierno, creando un espectáculo de luz utilizado en ceremonias religiosas.

Estas alineaciones no eran simplemente simbólicas, sino funcionales, permitiendo a los sacerdotes-astrónomos mantener un calendario preciso sin instrumentos de medición complejos. La arquitectura en sí servía como un instrumento astronómico gigante, integrando la función observacional en el tejido mismo de los templos y palacios.