Los mayas desarrollaron uno de los sistemas astronómicos más sofisticados de la antigüedad, sin la ayuda de telescopios ni instrumentos ópticos. Su observación meticulosa del cielo durante siglos les permitió crear calendarios de notable precisión y predecir eventos celestes con una exactitud impresionante.

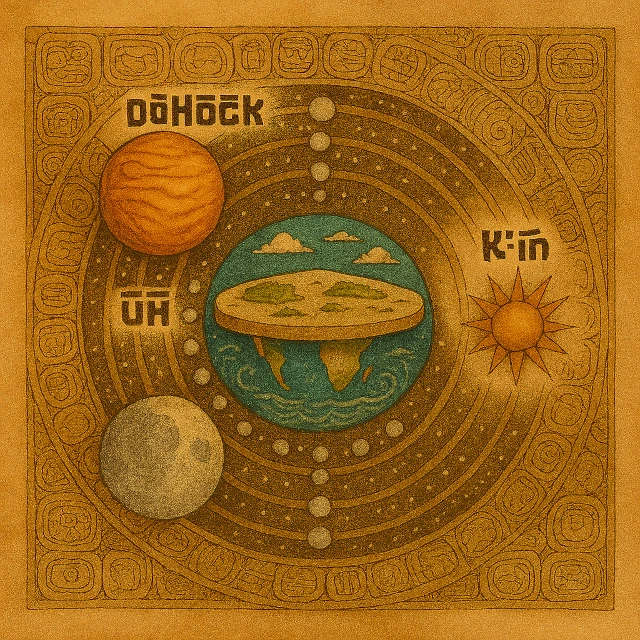

A diferencia de la astronomía occidental, que separó gradualmente la ciencia y la religión, la astronomía maya era inseparable de su cosmovisión. El cielo no era simplemente un objeto de estudio, sino un libro sagrado donde se leían las voluntades divinas y los ciclos de la vida. Cada astro tenía un significado religioso, agrícola y político. Este enfoque holístico les permitió calcular los ciclos de Venus con una precisión de 0,01 días y predecir eclipses con décadas de antelación. Estas predicciones se basaban en la repetición cíclica de las configuraciones celestes, y no en la modelización geométrica exacta de las trayectorias como en la astronomía contemporánea.

N.B.:

Los mayas forman una gran civilización mesoamericana entre el 2000 a.C. y el siglo XVI. Organizados en ciudades-estado independientes, se distinguen por una escritura jeroglífica avanzada, una astronomía de alta precisión, un calendario complejo y una arquitectura monumental basada en principios geométricos y astronómicos.

El sistema de calendario maya se basaba en varios ciclos entrelazados, siendo los dos principales el Tzolk'in y el Haab. El Tzolk'in, calendario ritual de 260 días, combinaba 13 números con 20 signos de días. El Haab, calendario solar de 365 días, comprendía 18 meses de 20 días más 5 días nefastos llamados Wayeb.

El entrelazamiento del Tzolk'in y el Haab generaba un ciclo de 52 años antes de que las mismas combinaciones de fechas volvieran a aparecer. Los mayas otorgaban a este ciclo aritmético un valor ritual considerable, viendo en él períodos de transformación cósmica que requerían grandes celebraciones.

Para los largos períodos históricos, los mayas utilizaban la Cuenta Larga, un sistema de numeración en base 20 (con una excepción para el tercer nivel que utilizaba 18) que permitía contar los días desde una fecha mítica de creación fijada el 11 de agosto de 3114 antes de nuestra era según la correlación más aceptada. Este sistema utilizaba cinco unidades:

| Período | Contribución Científica | Precisión o Característica | Fuente o Sitio |

|---|---|---|---|

| Preclásico Tardío (300 a.C. - 250 d.C.) | Desarrollo de los calendarios Tzolk'in y Haab | Ciclos de 260 y 365 días | Inscripciones en El Mirador, Kaminaljuyú |

| Hacia 36 a.C. | Fecha más antigua conocida en Cuenta Larga | Sistema de datación durante varios milenios | Estela 2 de Chiapa de Corzo |

| Hacia 350 d.C. | Invención del cero matemático | Representado por un glifo en forma de concha | Sistema de numeración maya |

| Clásico (250-900 d.C.) | Cálculo del año trópico | 365,2420 días (error de 0,0002 días) | Observaciones en varios sitios |

| Clásico (250-900 d.C.) | Medición del ciclo sinódico de Venus | 583,92 días (error de 0,01 días) | Códice de Dresde, inscripciones |

| Clásico (250-900 d.C.) | Cálculo del mes sinódico lunar | 29,53 días (error de 0,0006 días) | Códice de Dresde |

| Hacia 682 d.C. | Observatorio astronómico del Caracol | Alineaciones con Venus y eventos solares | Chichen Itza |

| Clásico (250-900 d.C.) | Tablas de predicción de eclipses | Uso del ciclo de Saros (6.585,32 días) | Códice de Dresde |

| Hacia 750 d.C. | Observatorio del Grupo E | Marcadores de solsticios y equinoccios | Uaxactun |

| Posclásico (900-1500 d.C.) | Pirámide de Kukulcán | Fenómeno de la serpiente durante los equinoccios | Chichen Itza |

| Siglos XII-XIII | Redacción del Códice de Dresde | Tablas de Venus durante 104 años, eclipses durante 33 años | Yucatán (probablemente Chichen Itza) |

Fuente: Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies y Mesoweb Resources.

Los astrónomos mayas habían calculado la duración del año solar con notable precisión. Sus observaciones, registradas en varios códices, indican que estimaban el año trópico en aproximadamente 365,2420 días, un valor extremadamente cercano a la medición moderna de 365,2422 días. Esta precisión es aún más impresionante al considerar que se logró sin instrumentos de medición sofisticados, solo mediante la observación paciente y el registro meticuloso de las posiciones solares durante los solsticios y los equinoccios.

Muchos sitios mayas presentaban estructuras arquitectónicas especialmente diseñadas para marcar estos eventos astronómicos. En Chichen Itza, la pirámide de Kukulkán crea durante los equinoccios un juego de sombras y luz que dibuja una serpiente descendiendo las escaleras, demostrando la integración perfecta entre arquitectura, astronomía y simbolismo religioso. En Uaxactun, el complejo del Grupo E servía como observatorio solar que permitía determinar con precisión las fechas de los solsticios y equinoccios.

N.B.:

Los códices de la civilización maya son manuscritos plegados en acordeón, realizados sobre papel de amate, donde se compilan efemérides lunares, ciclos sinódicos de Venus y tablas para predecir eclipses y conjunciones. A pesar de la destrucción masiva ocurrida en el siglo XVI, algunos códices han sido conservados.

Los mayas habían identificado a Venus como un planeta y no una estrella, y habían determinado su ciclo sinódico con una precisión asombrosa: 583,92 días, mientras que el valor moderno es de 583,93 días.

El Códice de Dresde, uno de los pocos manuscritos mayas que sobrevivieron a la destrucción colonial, contiene tablas astronómicas de Venus que abarcan 104 años. Basadas en el ciclo sinódico (misma configuración Tierra-Venus-Sol) de 583,92 días, estas tablas permitían predecir con precisión las apariciones de Venus como estrella de la mañana y estrella de la tarde, momentos considerados particularmente propicios o desfavorables para diversas actividades, especialmente la guerra.

Los mayas habían observado que 5 ciclos sinódicos de Venus (2.920 días) correspondían casi exactamente a 8 años Haab (2.920 días) y 146 ciclos Tzolk'in (2.920 días). Esta triple correspondencia demostraba, en su visión cosmológica, la profunda armonía del universo y justificaba la importancia otorgada a Venus en sus rituales y decisiones políticas.

Venus estaba asociada al dios Kukulkán (la serpiente emplumada), y su primera aparición tras la conjunción inferior (cuando pasa entre la Tierra y el Sol) era considerada un momento de peligro y renovación.

N.B.:

El ciclo sinódico de Venus de 583,92 días corresponde al tiempo necesario para que el planeta vuelva a la misma configuración con respecto a la Tierra y el Sol. Este ciclo se divide en cuatro fases: Venus aparece como estrella vespertina durante aproximadamente 263 días (visible después de la puesta del sol), luego desaparece durante 50 días en la conjunción superior (Venus detrás del Sol), vuelve a aparecer como estrella matutina durante 263 días (visible antes del amanecer), y desaparece nuevamente durante 8 días en la conjunción inferior (Venus entre la Tierra y el Sol). Los mayas daban especial importancia a la primera aparición heliaca de Venus como estrella matutina, momento considerado particularmente peligroso y desfavorable para las empresas guerreras.

Los mayas también seguían los ciclos lunares con gran atención. Habían calculado la duración del mes sinódico lunar en aproximadamente 29,53 días, un valor muy cercano a la medición moderna de 29,53059 días. El Códice de Dresde contiene tablas de eclipses que abarcan 33 años, permitiendo predecir los eclipses solares y lunares con notable precisión.

Para predecir los eclipses, los astrónomos mayas utilizaban el ciclo de Saros (descubierto independientemente por varias civilizaciones), con una duración de 6.585,32 días (aproximadamente 18 años y 11 días), período después del cual las configuraciones Sol-Tierra-Luna se repiten de manera similar. Los eclipses eran considerados eventos particularmente alarmantes. Un eclipse solar era visto como un jaguar celestial devorando al Sol, mientras que un eclipse lunar era causado por una serpiente atacando a la Luna.

Varios sitios mayas contaban con estructuras dedicadas a la observación astronómica. El Caracol de Chichen Itzá, cuyo nombre en español significa "caracol" debido a su escalera en espiral interior, es uno de los observatorios mejor conservados. Sus ventanas y aberturas están alineadas con posiciones astronómicas clave, especialmente la puesta de Venus en su elongación máxima.

En Palenque, el Templo de las Inscripciones y otras estructuras presentan alineaciones arquitectónicas que marcan los solsticios de invierno y verano. En Copán, la Estela 12 y otros monumentos estaban posicionados para observar el paso del Sol en el cenit, un evento particularmente significativo para las poblaciones ubicadas entre los trópicos de Cáncer y Capricornio.

Estos observatorios no eran simples herramientas científicas, sino lugares sagrados donde los sacerdotes-astrónomos realizaban sus funciones religiosas y políticas. El acceso a este conocimiento astronómico estaba reservado a una élite, reforzando así su poder y autoridad sobre la población.