Mucho antes que los griegos o los chinos, los sumerios y sus herederos babilónicos observaban el cielo desde las orillas del Tigris y el Éufrates.

Desde el III milenio a.C., establecieron las primeras correlaciones entre los movimientos celestes y los eventos terrestres, asociando dioses con los astros visibles: Shamash con el Sol, Sîn con la Luna, Ishtar con Venus, Nergal con Marte, Marduk con Júpiter y Ninurta con Saturno.

Esta astronomía religiosa evolucionó hacia una astronomía matemática de notable precisión.

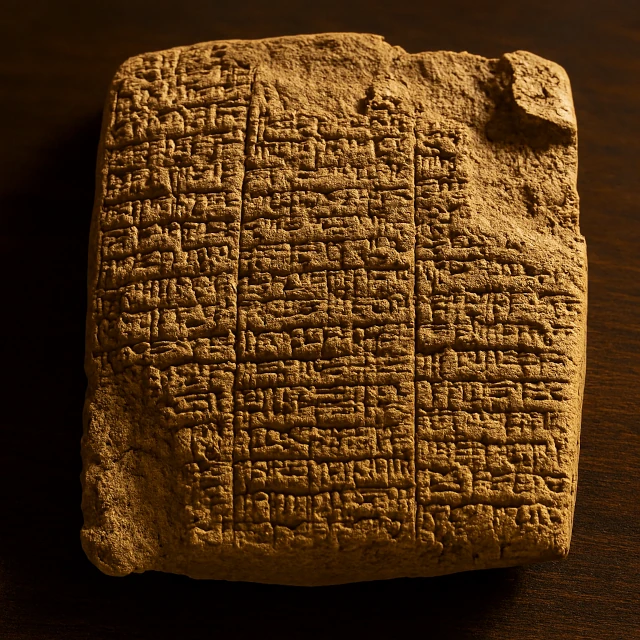

Los astrónomos-sacerdotes (ṭupšar Enūma Anu Enlil) registraban en miles de tablillas de arcilla las fases lunares, los ortos helíacos y los eclipses.

Estos archivos constituyen la primera base de datos astronómica conocida.

Los observatorios mesopotámicos, a menudo ubicados en la cima de los zigurats, servían como plataformas de observación para medir las alturas angulares de los astros utilizando gnomones y tubos de puntería.

Los astrónomos babilónicos realizaban mediciones repetidas durante siglos, lo que les permitía identificar ciclos periódicos esenciales como el ciclo de Saros de los eclipses (≈ 18,03 años).

Su objetivo no era comprender las causas físicas de los movimientos celestes, sino determinar sus regularidades para predecir el futuro.

Así nació una forma primitiva de mecánica celeste empírica, donde la precisión del cálculo prevalecía sobre la especulación cosmológica.

| Período / Civilización | Fechas aproximadas | Contribuciones astronómicas | Instrumentos e innovaciones |

|---|---|---|---|

| Sumeria | hacia 3000 – 2000 a.C. | Organización del cielo en constelaciones primitivas; identificación del zodíaco mesopotámico con 12 divisiones; calendario lunisolar basado en el ciclo sinódico de la Luna (29,53 días). | Uso del gnomon y del calendario agrícola; primeras listas estelares (como la "Lista de las estrellas de Anu"). |

| Babilónica antigua | hacia 1900 – 1000 a.C. | Observación regular de los eclipses lunares y correlación con eventos políticos; aparición de la serie Enūma Anu Enlil (7000 presagios celestes). | Desarrollo de tablas de salida y puesta de estrellas; primeros cálculos de meses intercalares para estabilizar el calendario. |

| Neobabilónica | hacia 1000 – 539 a.C. | Surgimiento de una astronomía cuantitativa; registro de las posiciones planetarias; determinación del mes sinódico medio y de las longitudes eclípticas. | Introducción de tablillas de observaciones regulares (astronomical diaries); estandarización del sistema numérico sexagesimal. |

| Caldea (período helenístico) | 539 – 100 a.C. | Desarrollo de modelos aritméticos de los movimientos planetarios; invención del zodíaco con 12 signos de 30°; influencia directa en la astronomía griega (Hiparco, Ptolomeo). | Uso de tablillas de efemérides y de diagramas lineales para representar las velocidades variables de los planetas. |

N.B.:

El sistema sexagesimal babilónico (base 60) permitió una gran precisión en los cálculos de ángulos y tiempo: \(1° = 60′ = 3600″\).

De esta numeración derivan aún nuestras horas de 60 minutos y nuestros círculos de 360°.

N.B.:

Los caldeos del siglo V a.C. fueron los primeros en establecer tablas predictivas para los movimientos de Júpiter y Venus.

Empleaban métodos aritméticos equivalentes a integrales discretas, prefigurando la noción moderna de área bajo una curva.

Los sabios babilónicos concebían el movimiento de los astros según una lógica puramente aritmética.

Las posiciones planetarias se calculaban sumando o restando velocidades medias a intervalos regulares.

Las tablillas llamadas System A y System B (siglos V–III a.C.) muestran el uso de epiciclos numéricos incluso antes de la formulación geométrica griega.

Algunas tablillas descubiertas en Sippar y Uruk muestran que los babilónicos conocían una forma de cálculo diferencial discreto: determinaban el área bajo una curva que representaba la variación de la velocidad de Júpiter para estimar su longitud media, un concepto que Europa no redescubrió hasta la época de Newton.

El calendario babilónico combinaba los ciclos lunar y solar: un año de 12 meses de 29 o 30 días (354 días) con la intercalación de un 13º mes para restablecer la correspondencia estacional.

Este método fue transmitido a los judíos durante el exilio en Babilonia (siglo VI a.C.), dando origen al calendario hebreo.

Los 12 signos del zodíaco aparecen por primera vez en Babilonia hacia el 450 a.C.

Cada signo correspondía a una constelación atravesada por el Sol y a una deidad.

Tenían nombres propios en acadio o sumerio, a menudo vinculados a dioses, animales o símbolos agrícolas.

Estas divisiones de 30° formaron el marco conceptual de la astrología, transmitida más tarde a los griegos.

Fueron los griegos quienes, adaptando el zodíaco babilónico en el siglo IV a.C., crearon los nombres que conocemos hoy (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, León, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis).

La astronomía babilónica ejerció una influencia decisiva en la antigua Grecia.

Las obras de Hiparco sobre la precesión de los equinoccios, de Geminus y de Ptolomeo se basan directamente en los datos caldeos compilados en Babilonia y Uruk.

Los ciclos lunares, los períodos sinódicos y la división del zodíaco provienen todos de estas fuentes mesopotámicas.

Al combinar la observación sistemática y el análisis matemático, los babilónicos sentaron las bases de la ciencia astronómica moderna.

Su enfoque empírico, basado en la periodicidad y no en la causa física, constituye la primera forma de un modelo predictivo del mundo natural.

Referencias:

– Francesca Rochberg, The Heavenly Writing: Divination, Horoscopy, and Astronomy in Mesopotamian Culture, Cambridge University Press (2004).

– Hermann Hunger & David Pingree, Astrological Diaries and Astronomical Texts, Brill (1989–2005).

– Asger Aaboe, Episodes in the Early History of Astronomy, Springer (2001).

– John Steele, Observations and Predictions of Eclipse Times by Early Astronomers, Springer (2000).

– Sachs & Hunger, Astronomical Diaries and Related Texts from Babylonia, Austrian Academy of Sciences (1988–2006).

La astronomía babilónica marca el nacimiento de una ciencia del tiempo basada en la observación paciente y la regularidad de los fenómenos.

Al vincular el destino de los reinos a la mecánica celeste, los babilónicos establecieron una continuidad entre cosmos, poder y matemáticas.

Su legado se encuentra en la medición del tiempo, la división del círculo, los ciclos lunares y los fundamentos de la astronomía occidental.