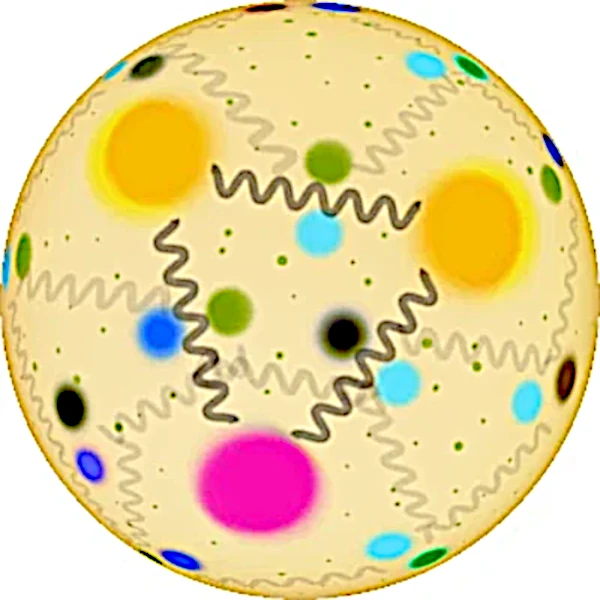

Description de l'image : Les quarks et les gluons à l'intérieur des protons sont reliés par des tubes de flux de charge de couleur. Si un tube est rompu, de nouveaux tubes se forment immédiatement entre les quarks présents. À ce jour, on connaît deux types de hadrons :

• les mésons, composés d’un quark et d’un antiquark de charges de couleur complémentaires (formant une combinaison "blanche"),

• les baryons, composés de trois quarks aux charges de couleur rouge, verte et bleue, dont la combinaison est également "blanche".

Cette analogie avec la synthèse additive des couleurs a inspiré le terme de "charge de couleur" pour décrire l’interaction forte.

Les quarks, les leptons et les bosons sont les particules élémentaires qui constituent toute la matière connue. Ces entités quantiques sont décrites par le modèle standard, validé expérimentalement par la découverte des quarks (1995), du neutrino tauique (2000) et du boson de Higgs (2012).

Les protons et les neutrons, constituants des noyaux atomiques, sont des particules composites (non élémentaires). Ils appartiennent à la famille des hadrons, aux côtés d’une centaine d’autres particules éphémères comme les mésons (pion, kaon, eta, rho, etc.). Tous les mésons sont instables, avec des durées de vie comprises entre 10-8 et 10-23 seconde. Seul le proton est stable, avec une durée de vie estimée à 1036 ans. Les neutrons, stables dans un noyau, se désintègrent en environ 880,3 secondes (≈ 15 minutes) lorsqu’ils sont libres.

La théorie décrivant l’interaction forte, responsable de la cohésion des noyaux et de la masse des quarks et gluons, est la chromodynamique quantique (QCD), proposée en 1973 par David Gross, Frank Wilczek et Hugh David Politzer (Prix Nobel 2004).

La masse d’un proton (2 quarks up + 1 quark down) ou d’un neutron (1 quark up + 2 quarks down) ne correspond pas à la somme des masses de ses constituants :

Les quarks ne représentent que ~1 % de la masse des nucléons !

La masse manquante s’explique par :

Le confinement des quarks empêche leur isolement : ils sont liés par des gluons, particules neutres électriquement mais porteuses d’une charge de couleur.

Contrairement aux autres forces fondamentales (électromagnétique, faible, gravitationnelle), **l’interaction forte augmente avec la distance** entre les quarks. Ce phénomène, appelé liberté asymptotique, implique que :

À l’intérieur des hadrons, des paires quark-antiquark apparaissent et disparaissent en permanence, formant une "mer" dynamique. Si un quark est éjecté lors d’une collision, l’énergie libérée crée immédiatement de nouvelles particules (pions, kaons, etc.), **sans jamais laisser un quark isolé**.

Exemple : Lors d’une collision énergétique, un quark arrachée à un proton génère un nouveau hadron (comme un pion), mais les quarks initiaux restent confinés dans le nucléon d’origine.

La QCD décrit ce mécanisme par :

Ainsi, un proton ou un neutron n’est pas un ensemble statique de 3 quarks, mais une **soupe quantique** où quarks, antiquarks et gluons interagissent en permanence. **Le bilan net reste cependant constant** : 2 quarks up + 1 down pour un proton, et 2 down + 1 up pour un neutron.

Cette structure complexe permet :

Le confinement est une propriété des particules dotées d’une charge de couleur :

Ce principe fonde l’existence même de la matière visible.

Dans le monde des particules, certaines sont d'une stabilité à toute épreuve, comme des rocs immuables, tandis que d'autres disparaissent en un instant, aussi fugaces qu'un éclair. Par exemple, un proton peut persister pendant des milliards de milliards d'années, alors qu'un méson rho ne subsiste qu'un temps infiniment bref - si court qu'un rayon lumineux ne parcourrait qu'une distance inférieure à l'épaisseur d'un cheveu pendant toute sa durée de vie. D'où vient cette différence radicale ? Elle s'explique par les lois fondamentales de la physique quantique et par les interactions spécifiques qui déterminent le comportement de chaque particule.

En résumé : La durée de vie d'une particule dépend de :

Seules trois particules du modèle standard sont considérées comme absolument stables (ou du moins, avec une durée de vie si longue qu’elle dépasse l’âge de l’univers) :

| Particule | Type | Durée de vie estimée | Rôle dans l'univers |

|---|---|---|---|

| Électron | Lepton | > 1020 ans* | Constituant des atomes, porteur de charge |

| Proton | Baryon | > 1036 ans | Noyau des atomes (avec les neutrons) |

| Photon | Boson | ∞ (stable) | Transport de la lumière et des interactions électromagnétiques |

| Neutrino | Lepton | ∞ (stable pour les 3 types)** | Issus des réactions nucléaires (Soleil, supernovas) |

| * Limite expérimentale en 2025. Aucune désintégration de l'électron n'a été observée. ** Les neutrinos sont stables dans le modèle standard, mais des théories au-delà prédisent une désintégration extrêmement lente. | |||

N.B. :

Théoriquement, l’électron pourrait se désintégrer en un neutrino et un photon, mais cela n’a jamais été observé. Les limites expérimentales (2025) placent sa durée de vie bien au-delà de 1020 ans.

Les neutrinos sont stables dans le modèle standard, mais des théories au-delà (comme la Grande Unification) prédisent une désintégration extrêmement lente.

Pourquoi sont-ils stables ?

La majorité des particules sont éphémères, avec des durées de vie allant de la nanoseconde à la seconde. Leur instabilité vient de deux facteurs :

| Particule | Type | Durée de vie moyenne | Désintégration typique | Analogie |

|---|---|---|---|---|

| Neutron libre | Baryon | 880 secondes | → Proton + électron + anti-neutrino | Un équilibriste qui tombe après 15 minutes |

| Mésion π⁰ | Méson | 8,5 × 10-17 s | → 2 photons (γ) | Une bulle de savon qui éclate |

| Kaon K⁺ | Méson | 1,2 × 10-8 s | → Muon + neutrino (63%) ou pion (21%) | Une étincelle dans la nuit |

| Boson Z | Boson | 3 × 10-25 s | → Électron + positron (ou quarks) | Un éclair lors d'un orage |

| Quark top | Quark | 5 × 10-25 s | → Quark bottom + boson W | Une étoile filante |

Exemple concret : le neutron

Dans un noyau atomique, les neutrons sont stables grâce à l’interaction forte qui les lie aux protons. Mais isolé, un neutron se désintègre en ~15 minutes via la force faible : n → p⁺ + e⁻ + ν̅e (neutron → proton + électron + anti-neutrino électronique). Cette réaction est à l’origine de la radioactivité bêta, utilisée en médecine (imagerie PET) ou en archéologie (datation au carbone 14).

Au-delà des protons et neutrons, les accélérateurs de particules comme le LHC (CERN) ont révélé des hadrons exotiques :

Pourquoi sont-ils si instables ?

Ces particules sont des états excités de quarks et gluons. Leur énergie élevée les rend "fragiles" : elles se désintègrent rapidement en hadrons plus légers (comme les pions ou kaons) pour atteindre un état d’énergie minimale, conformément au principe de stabilité énergétique.

Le proton est-il vraiment stable ? Le modèle standard le prédit, mais certaines théories (comme la Grande Unification ou la supersymétrie) suggèrent qu’il pourrait se désintégrer en : p⁺ → π⁰ + e⁺ (proton → pion neutre + positron), avec une durée de vie > 1036 ans (soit 1026 fois l’âge de l’univers !).

Comment les chercher ?

Les détecteurs comme Super-Kamiokande (50 000 tonnes d’eau pure) ou Hyper-Kamiokande (en construction en 2025, 10 fois plus sensible) surveillent des milliards de protons en quête d’une désintégration ultra-rare. Jusqu’ici, aucune preuve n’a été trouvée, mais ces expériences repoussent sans cesse les limites de nos connaissances.

Enjeu : Si la désintégration du proton était observée, ce serait une révolution comparable à la découverte du boson de Higgs, prouvant que les forces fondamentales (électromagnétique, forte, faible) étaient unifiées dans l’univers primordial.

L’instabilité des particules n’est pas qu’un sujet académique : elle a des applications concrètes :

Saviez-vous ?

Le neutron, instable seul, devient stable dans un noyau grâce à l’interaction forte. C’est cette propriété qui permet l’existence des étoiles à neutrons : après l’effondrement d’une supernova, les neutrons, compressés à des densités extrêmes, forment une "soupe" quantique stable pendant des milliards d’années !

En 2025, plusieurs mystères persistent :

Expérience à suivre : Le Future Circular Collider (FCC), prévu pour les années 2040 au CERN, pourrait atteindre des énergies de 100 TeV (contre 13 TeV pour le LHC), permettant d’étudier des particules encore plus instables ou des phénomènes au-delà du modèle standard.

En résumé, la stabilité et l’instabilité des particules ne sont pas des caprices de la nature, mais le résultat de lois profondes qui équilibrent énergie, symétries et interactions. Comprendre ces mécanismes, c’est percer les secrets de l’univers, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.