Le Soleil produit de l’énergie par fusion nucléaire dans son noyau, où la température dépasse 15 millions de kelvins. Chaque fusion de quatre protons (noyaux d’hydrogène) génère un noyau d’hélium et libère de l’énergie sous forme de particules élémentaires, dont des photons gamma. Cependant, ces photons ne voyagent pas en ligne droite jusqu’à la Terre. Ils entament un long périple à travers l’intérieur solaire, dense et opaque, où ils sont constamment absorbés et réémis. Ce processus aléatoire, appelé marche aléatoire radiative, prend en moyenne entre 10 000 et 170 000 ans pour atteindre la photosphère.

Dans la zone radiative (≈ 0,2 à 0,7 rayons solaires), le plasma est si dense que le libre parcours moyen d’un photon n’est que de quelques millimètres à quelques centimètres. À chaque interaction, il perd de l’énergie, passant progressivement du domaine gamma vers le visible et l’infrarouge. Le photon ne conserve donc pas son identité : il s’agit d’un flux continu de réémissions qui conserve l’énergie globale, mais pas l’individu initial.

Une fois arrivé à la photosphère (environ 500 km d’épaisseur), la matière devient enfin suffisamment transparente pour que le photon puisse s’échapper. Il est alors libre de voyager en ligne droite à la vitesse de la lumière \(c \approx 3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}\), sans être entravé par la matière.

La distance Soleil-Terre est en moyenne de 149 597 870 km. Ainsi, un photon met environ 8 minutes et 20 secondes à parcourir cette distance. Cette dernière étape, bien que rapide, n’est possible qu’après une odyssée de dizaines de milliers d’années dans les entrailles solaires. Ce que nous voyons du Soleil est donc une information déjà très ancienne à l’échelle de sa production.

Ce trajet révèle l’extraordinaire densité du cœur stellaire et la nature quantique des processus de diffusion radiative. Il rappelle aussi que la lumière visible n’est que la partie émergée d’un iceberg énergétique produit par des réactions nucléaires profondes et lentes. L'observation du Soleil, notamment via les neutrinos, permet de tester ces échelles de temps invisibles.

| Phase | Durée | Distance | Mécanisme |

|---|---|---|---|

| Noyau → Zone radiative | 10 000 à 170 000 ans | 0,2 à 0,7 R☉ ≈ 139 268 km à ≈ 487 438 km | Diffusion radiative : émission de photons gamma issus de la fusion nucléaire (cycle proton-proton), suivie d’un parcours aléatoire dû à l'opacité élevée du plasma Interactions principales : absorption et réémission par les ions (notamment Fe, H⁺, He²⁺), diffusion Compton Évolution spectrale : perte d’énergie progressive des photons, passant du gamma à l’ultraviolet |

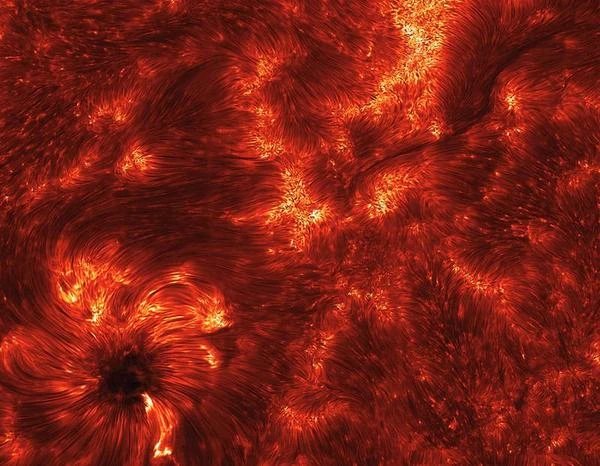

| Zone convective | Quelques jours | 0,7 à 1,0 R☉ ≈ 487 438 km à ≈ 696 340 km | Convection thermique : le plasma devient instable thermiquement, les cellules chaudes montent et les cellules froides redescendent Transport par mouvements de masse : plutôt que par photons, c’est la matière ionisée qui transporte l’énergie Vitesse moyenne : ≈ 1 à 2 km/s Structure : cellules convectives granuleuses visibles à la surface du Soleil |

| Photosphère → Terre | 8 min 20 s | 1 UA ≈ 149 597 870 km | Propagation rectiligne : les photons visibles s’échappent dans le vide spatial, sans interaction significative Vitesse constante : \( c \approx 3 \times 10^8\ \mathrm{m/s} \) Atténuations : possibles perturbations par l’atmosphère terrestre (diffusion Rayleigh) mais pas dans l’espace interplanétaire Spectre observé : lumière blanche (≈ 5778 K), pic dans le visible (loi de Planck) |

Sources : NASA - The Sun, ESA Helioviewer, Nature 2005 - Photon diffusion in the solar interior.