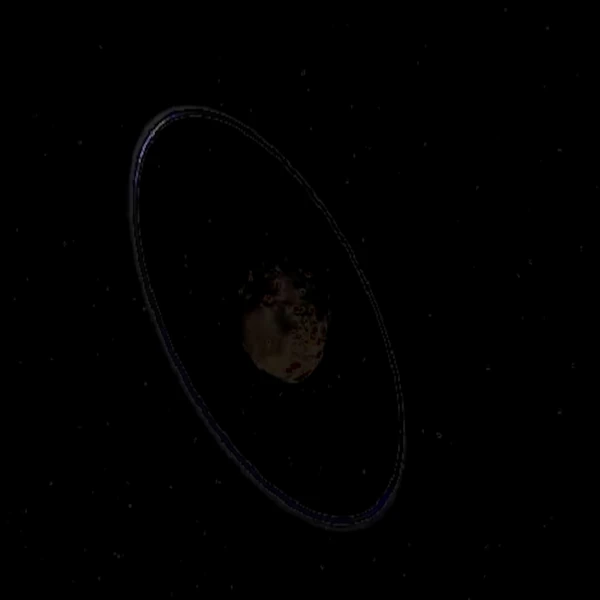

(10199) Charikloist ein Zentaur mit einem Durchmesser von etwa 250 km, der sich durch sein Ringsystem auszeichnet. Chariklo befindet sich zwischen zwei Objektfamilien, den Asteroiden des Hauptgürtels (in der Nähe von Mars und Jupiter) und den transneptunischen Objekten des Kuipergürtels. Diese Zwischenposition spiegelt den hybriden und instabilen Charakter dieses Himmelskörpers wider.

Hinweis: :

Zentauren sind in der griechischen Mythologie halb Mensch, halb Pferd Wesen, die sich zwischen zwei Welten befinden.

Am 3. Juni 2013 beobachteten Astronomen aBedeckungbemerkte vor und nach der Hauptbedeckung zwei kurze und regelmäßige Helligkeitsabfälle. Diese Signale zeigten zwei deutliche Ringe um den Asteroiden Chariklo, der zwischen Saturn und Uranus liegt. Dies ist der erste bestätigte Fall vonAsteroidumgeben von Ringen.

Die Ringe mit den Namen C1R und C2R liegen etwa \(\,391\,\) km bzw. \(\,405\,\) km vom Zentrum von Chariklo entfernt. Sie sind sehr schmal (5 bis 7 km breit), aber relativ undurchsichtig, was auf eine hohe Partikeldichte schließen lässt. Die Gesamtmasse des Systems wird im Vergleich zu der von Chariklo als vernachlässigbar vernachlässigbar eingeschätzt, die Dynamik bleibt jedoch durch subtile Gravitationseffekte stabilisiert.

| Ring | Durchschnittlicher Radius (km) | Breite (km) | Optische Tiefe | Kommentar |

|---|---|---|---|---|

| C1R | 391 | 6-7 | 0,4 - 0,6 | Hauptring, dicht und relativ undurchsichtig (∼1), vergleichbar mit den dichten Unterteilungen der Saturnringe. |

| C2R | 405 | 2-3 | 0,06 | Viel dünnerer Ring (<0,1), wahrscheinlich bestehend aus feinen und spärlichen Partikeln. |

Quelle: Braga-Ribas et al. (2014), Nature 508, 72–75.DOI: 10.1038/nature13155

Um den Ursprung dieser Ringe zu erklären, werden mehrere Szenarien in Betracht gezogen: Kollision eines kleinen Satelliten, Fragmentierung eines eingefangenen Körpers oder Eis- und Staubreste, die von möglichen Hirtenmonden eingeschlossen werden. DortRoche-Grenzeund die Auswirkungen vonorbitale Präzessionvon Chariklo spielen bei deren Erhaltung eine entscheidende Rolle.

Im Hauptgürtel sind Asteroiden mit echten stabilen Ringen sehr selten. Die Seltenheit erklärt sich durch die höhere Schwerkraft von Asteroiden im Hauptgürtel, die die Bildung und Aufrechterhaltung dünner Ringe erschwert, sowie durch die Häufigkeit von Kollisionen, die solche Systeme schnell zerstören.

Zentauren sind eine Klasse von Asteroiden und kleinen Eiskörpern, die sich zwischen den Umlaufbahnen von Jupiter und Neptun befinden. Sie wurden in den 1970er Jahren entdeckt und stellen eine Zwischenpopulation zwischen Objekten des Kuipergürtels und kurzperiodischen Kometen dar.

Ihre Dynamik wird durch Riesenplaneten stark gestört, was zu instabilen Umlaufbahnen mit einer typischen Lebensdauer von nur wenigen Millionen Jahren führt. Zentauren gelten daher als Transitkörper: Im Laufe ihrer Entwicklung können sie aus dem Sonnensystem geschleudert werden, mit einem Planeten kollidieren oder durch Sublimation flüchtigen Eises sogar zu aktiven Kometen werden.

| Name | Nummer | Ungefährer Durchmesser (km) | Entdeckung | Besonderheit |

|---|---|---|---|---|

| Chariklo | (10199) | 250 | 1997 | Erster bekannter Asteroid mit einem Ringsystem |

| Chiron | (2060) | 220 | 1977 | Zeigt intermittierende Kometenaktivität |

| Pholus | (5145) | 190 | 1992 | Sehr rote Oberfläche, reich an komplexen organischen Verbindungen |

| Asbolus | (8405) | 85 | 1995 | Dunkle Oberfläche, wahrscheinlich von der Sonne bestrahlt |

| Bienor | (54598) | 200 | 2000 | Längliche Form, schnelle Rotation, mögliche Oberflächenaktivität |

| Elatus | (31824) | 70 | 1999 | Dunkle Oberfläche, neutrale Farbgebung, exzentrische Umlaufbahn |

| Okyrhoe | (52872) | 40 | 1998 | Teilweise rote Oberfläche, leichte Kometenaktivität beobachtet |

| Hylonom | (10370) | 70 | 1995 | Schnelle Rotation, niedrige Albedo, nahe Neptun im Aphel |

| Fehlgeschlagen | (60558) | 84 | 2000 | Aktiver Komet im Jahr 2000 beobachtet, dunkle Oberfläche |

| Thereus | (32532) | 60 | 2001 | Relativ neutrale Oberfläche, geringe Aktivität, exzentrische Umlaufbahn |

Quellen: Jewitt (2009),Jahresrückblick auf Astronomie und Astrophysik47:441-478; Braga-Ribas et al. (2014), Nature 508, 72–75.