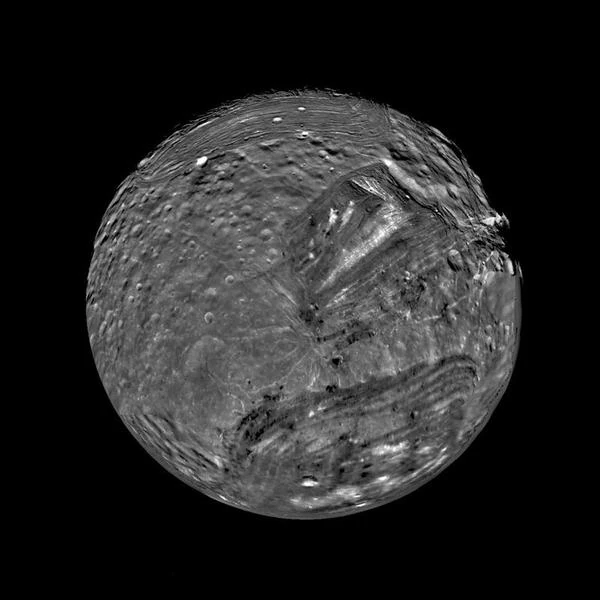

Miranda, uno de los cinco satélites principales de Urano, fue descubierta en 1948 por Gerard Kuiper (1905-1973). Con un diámetro de aproximadamente 470 km, esta pequeña luna se distingue por una superficie caótica, compuesta de fracturas, acantilados abruptos y formaciones geológicas disjuntas llamadas coronae. Esta geomorfología compleja y aparentemente aleatoria la convierte en un objeto único en todo el sistema solar. La observación más detallada de Miranda proviene del sobrevuelo de la sonda Voyager 2 en enero de 1986.

La superficie de Miranda es un mosaico de terrenos de diferentes altitudes, texturas y edades. Las coronae (estructuras ovales con bordes elevados) podrían ser manifestaciones de un levantamiento interno provocado por un calentamiento localizado del manto, posiblemente debido a un antiguo episodio de resonancia orbital con Umbriel o Ariel. Otras hipótesis sugieren que Miranda podría haber sido destrozada y luego reconstituida por acreción gravitacional, lo que explicaría la yuxtaposición desordenada de terrenos. En ella se encuentran acantilados de más de 20 km de altura, como Verona Rupes, así como cañones profundos y posibles rastros de criovolcanismo.

Miranda orbita Urano a unos 130.000 km, en un plano ecuatorial muy inclinado con respecto a la eclíptica, consecuencia de la inclinación extrema de Urano. Su período orbital es de 1,41 días terrestres. Su densidad media es de aproximadamente 1,2 g/cm³, lo que sugiere una mezcla de hielo de agua y silicatos. El débil calentamiento debido a las fuerzas de marea no es suficiente para explicar su complejidad geológica actual, a menos que en el pasado hubiera habido una migración orbital resonante. Este escenario refuerza la idea de una historia térmica y dinámica intensa a pesar de su pequeño tamaño.

La diversidad morfológica de Miranda la convierte en un objetivo prioritario para futuras misiones de exploración del sistema uraniano. Constituye un laboratorio natural para estudiar los mecanismos de resurfacing planetario, la tectónica de los hielos y la evolución térmica de los cuerpos pequeños. Su estructura interna podría contener aún bolsas de calor o reliquias de un océano enterrado, lo que plantea preguntas fundamentales sobre la capacidad de los satélites helados para conservar una actividad geológica durante miles de millones de años.