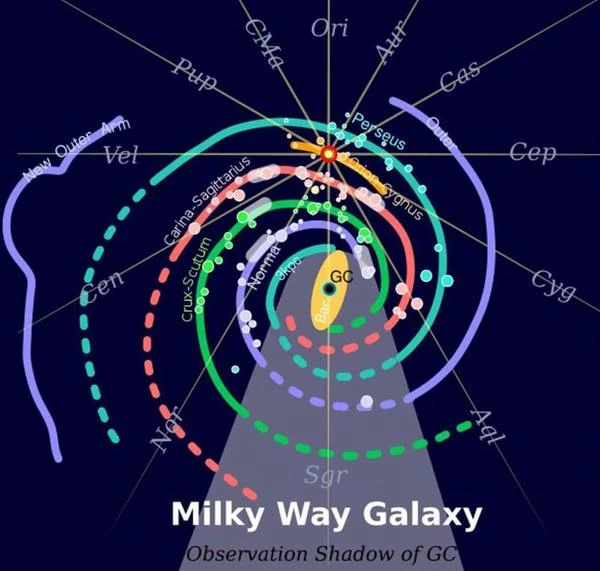

Unsere Galaxie, dieMilchstraßeist eine Balkenspiralgalaxie, das heißt, sie besteht aus einer zentralen Ausbuchtung von Sternen, einem diese Ausbuchtung durchquerenden Sternenbalken und einer flachen Scheibe, die das Ganze umgibt. Auf dieser Diskette befindet sich dieGalaktische Arme, diese leuchtenden Spiralstrukturen, die wir in anderen Galaxien beobachten. Diese Arme sind keine starren Strukturen, sondernGebiete mit höherer Dichtewo sich Sterne, Gas und Staub ansammeln. Unser Sonnensystem liegt in einem dieser Arme, dem Orion-Arm, zwischen dem Perseus-Arm und dem Schützen-Arm.

Die Spiralarme unserer Galaxie ähneln dichteren Bändern, in denen es mehr Sterne, Gas und Staub gibt. Physikalisch bedeutet das, dass die Materie nicht gleichmäßig verteilt ist, sondern konzentrierte Regionen bildet, die um das galaktische Zentrum kreisen. Um zu verstehen, wie sich diese Arme bilden und entwickeln, müssen wir untersuchen, wie die Scheibe der Galaxie, die sich um sich selbst dreht, stabil bleibt oder nicht, wie Dichtewellen auftreten können und wie Gas und Sterne in diesen Bereichen entstehen und interagieren.

Um die Arme zu verfolgen, verwenden Astronomen mehrere „Indikatoren“: das atomare Gas, das mit einer Radiowelle namens 21 cm erkannt wird, das molekulare Gas (hauptsächlich CO), die Regionen, in denen Sterne geboren werden (Regionen \(\text{Ion}\,\text{H}\,\text{ii}\)) und Gruppen junger Sterne. Durch die Kombination präziser Geschwindigkeits-, Entfernungs- und Positionsmessungen (zum Beispiel mit dem Gaia-Satelliten oder sehr feinen Messungen, sogenannten Masern), können wir die Form der Arme kartieren. Diese sehen oft wie logarithmische Spiralen aus, also Kurven, die sich regelmäßig um das Zentrum winden und durch einen Öffnungswinkel namens „Pitch-Winkel“ definiert sind.

Wir modellieren die galaktische Scheibe als eine Flüssigkeit, die unter ihrer eigenen Schwerkraft rotiert. Die Geschwindigkeit, mit der Sterne und Gas rotieren, hängt von der Gravitationskraft ab, die sie zum Zentrum zieht. Diese Kreisgeschwindigkeit \(v_c(R)\) hängt mit der Steigung des Gravitationspotentials zusammen. Um zu wissen, ob die Scheibe stabil ist oder ob sie lokal kollabiert (und so Arme oder Cluster bildet), verwenden wir ein Kriterium namens Toomre-Parameter \(Q\). Sie hängt von der Dichte der Materie, der Schallgeschwindigkeit im Gas (die Druck oder Turbulenzen widerspiegelt) und der Orbitaldynamik ab. Wenn \(Q\) kleiner als 1 ist, wird die Scheibe instabil und kann Strukturen wie Arme bilden.

Die Existenz von Spiralarmen beschäftigt Astronomen seit langem. Zwei Haupttheorien versuchen, ihre Entstehung und Beständigkeit zu erklären.

Diese beiden Theorien schließen sich nicht gegenseitig aus und es ist möglich, dass beide zur Bildung und Dynamik galaktischer Arme beitragen.

Dank sehr präziser Techniken, wie Messungen der Position und Bewegung von Sternen mit dem Gaia-Satelliten oder sehr feiner Radiobeobachtungen von Masern, können Astronomen nun eine 3D-Karte der Milchstraße erstellen und die Geschwindigkeiten der dort gefundenen Objekte präzise messen. Diese neuen Daten zeigen, dass unsere Galaxie sowohl stabile Spiralarme hat, die globalen Wellen ähneln, als auch temporärere Strukturen, die lokal auftreten. Dies ergibt ein komplexes, aber logisches Bild, in dem mehrere Phänomene zusammenwirken, um die von uns beobachteten Spiralarme zu formen.

Aus mechanischer Sicht resultieren die Spiralarme aus einem Kompromiss zwischen kollektiven Moden (Dichtewellen) und vorübergehenden lokalen Phänomenen, die durch Scherung und Dissipation im Gas verstärkt werden. Die Milchstraße scheint diese beiden Mechanismen zu kombinieren, was die Komplexität ihrer Spiralstruktur erklärt. Der Multi-Tracer- und Multi-Skalen-Ansatz ist für die Entschlüsselung der galaktischen Dynamik unerlässlich.

Die Milchstraße hat vier große Spiralarme: den Perseus-Arm, den Schwan-Herrscher-Arm, den Sagittarius-Carina-Arm und den Orion-Arm (wo sich unser Sonnensystem befindet). Entgegen der landläufigen Meinung bleiben die Sterne nicht in diesen Armen fixiert, sondern durchqueren sie während ihrer galaktischen Umlaufbahn mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 220 km/s.

| Armname | Länge (Lichtjahre) | Geschätzte Masse (Sonnenmassen) | Sternentstehungsrate |

|---|---|---|---|

| Arm des Perseus | ∼25.000 | 2 × 109 | 0,5 Sterne/Jahr |

| Schütze-Carina-Arm | ∼20.000 | 1,5 × 109 | 0,8 Sterne/Jahr |

| Orion-Arm (lokal) | ∼ 3.500 | 3 × 108 | 0,1 Sterne/Jahr |

| Arm des Schwanenherrschers | ∼18.000 | 1,8 × 109 | 0,6 Sterne/Jahr |

| Schwan-Schütze-Arm | ∼15.000 | 1,2 × 109 | 0,4 Sterne/Jahr |

| Scutum-Crux-Arm | ∼18.000 | 1,6 × 109 | 0,7 Sterne/Jahr |

| Zentaurenarm | ∼12.000 | 9×108 | 0,3 Sterne/Jahr |

| Orion-Erweiterungsarm | ∼5.000 | 4×108 | 0,2 Sterne/Jahr |

Quelle :NASA-Weltraumteleskop SpitzerUndGalaktische Strukturstudien der ESO.

In etwa 4 Milliarden Jahren wird die Milchstraße mit der Andromedagalaxie kollidieren. Diese große Gravitationswechselwirkung wird die Struktur unserer Spiralarme radikal verändern und sie wahrscheinlich in eine elliptische Galaxie verwandeln. Numerische Simulationen legen nahe, dass die Wahrscheinlichkeit einer direkten Sternkollision weiterhin gering ist und in der Größenordnung von \(10^{-12}\) pro Stern liegt.