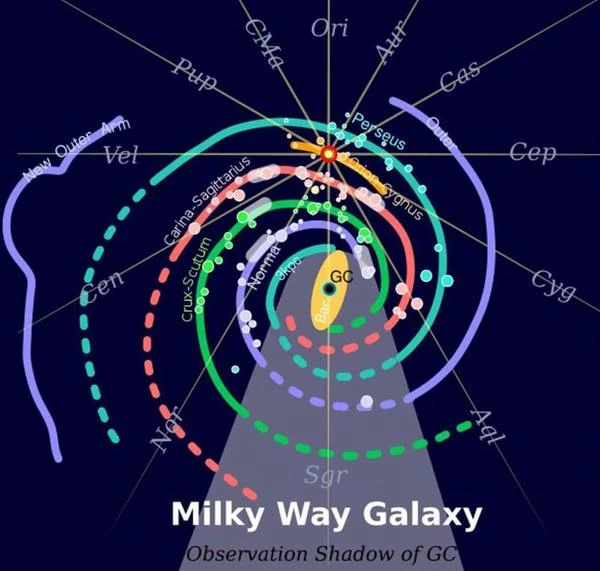

Notre galaxie, la Voie Lactée, est une galaxie spirale barrée, c'est-à-dire qu'elle est composée d'un bulbe central d'étoiles, d'une barre d'étoiles traversant ce bulbe, et d'un disque plat entourant le tout. C'est dans ce disque que se trouvent les bras galactiques, ces structures lumineuses en spirale que nous observons dans d'autres galaxies. Ces bras ne sont pas des structures rigides, mais plutôt des zones de densité plus élevée où les étoiles, le gaz et la poussière s'accumulent. Notre système solaire se situe dans l'un de ces bras, le bras d'Orion, entre le bras de Persée et le bras du Sagittaire.

Les bras spiraux de notre galaxie sont comme des bandes plus denses où il y a plus d’étoiles, de gaz et de poussières. Physiquement, cela veut dire que la matière n’est pas répartie uniformément, mais forme des régions concentrées qui tournent autour du centre galactique. Pour comprendre comment ces bras se forment et évoluent, il faut étudier comment le disque de la galaxie, qui tourne sur lui-même, reste stable ou non, comment des ondes de densité peuvent apparaître, et comment le gaz et les étoiles naissent et interagissent dans ces zones.

Pour tracer les bras, les astronomes utilisent plusieurs « indicateurs » : le gaz atomique détecté grâce à une onde radio appelée 21 cm, le gaz moléculaire (principalement le CO), les régions où naissent les étoiles (régions \(\text{ion}\,\text{H}\,\text{ii}\)) et les groupes d’étoiles jeunes. En combinant des mesures de vitesse, de distance et de position précises (par exemple avec le satellite Gaia ou des mesures très fines appelées masers), on peut cartographier la forme des bras. Ceux-ci ressemblent souvent à des spirales logarithmiques, c’est-à-dire des courbes qui s’enroulent autour du centre de façon régulière, définies par un angle d’ouverture appelé « pitch angle ».

On modélise le disque galactique comme un fluide tournant sous sa propre gravité. La vitesse à laquelle les étoiles et le gaz tournent dépend de la force gravitationnelle qui les attire vers le centre. Cette vitesse circulaire \(v_c(R)\) est liée à la pente du potentiel gravitationnel. Pour savoir si le disque est stable ou s’il va s’effondrer localement (formant ainsi des bras ou des amas), on utilise un critère appelé paramètre de Toomre \(Q\). Il dépend de la densité de matière, de la vitesse du son dans le gaz (qui reflète la pression ou la turbulence) et de la dynamique orbitale. Quand \(Q\) est inférieur à 1, le disque devient instable et peut former des structures comme les bras.

L'existence des bras spiraux a longtemps intrigué les astronomes. Deux théories principales tentent d'expliquer leur formation et leur persistance.

Ces deux théories ne sont pas mutuellement exclusives, et il est possible qu'elles contribuent toutes deux à la formation et à la dynamique des bras galactiques.

Grâce à des techniques très précises, comme les mesures de position et de mouvement des étoiles avec le satellite Gaia ou les observations radio très fines des masers, les astronomes peuvent maintenant construire une carte en 3D de la Voie Lactée et mesurer précisément les vitesses des objets qui s’y trouvent. Ces nouvelles données montrent que notre galaxie possède à la fois des bras spiraux stables, qui ressemblent à des vagues globales, et des structures plus temporaires qui apparaissent localement. Cela donne une image complexe mais logique, où plusieurs phénomènes se combinent pour façonner les bras spiraux que nous observons.

D'un point de vue mécanique, les bras spiraux résultent d'un compromis entre modes collectifs (ondes de densité) et phénomènes locaux transitoires amplifiés par le cisaillement et la dissipation dans le gaz. La Voie Lactée semble combiner ces deux mécanismes, expliquant la complexité de sa structure spirale. L’approche multi-traceur et multi-échelle est essentielle pour décrypter la dynamique galactique.

La Voie Lactée compte quatre bras spiraux majeurs : le bras de Persée, le bras de la Règle-Cygne, le bras du Sagittaire-Carène et le bras d'Orion (où se trouve notre système solaire). Contrairement à une idée reçue, les étoiles ne restent pas fixées dans ces bras mais les traversent au cours de leur orbite galactique, à une vitesse moyenne de 220 km/s.

| Nom du bras | Longueur (années-lumière) | Masse estimée (masses solaires) | Taux de formation stellaire |

|---|---|---|---|

| Bras de Persée | ∼ 25,000 | 2 × 109 | 0.5 étoiles/an |

| Bras Sagittaire-Carène | ∼ 20,000 | 1.5 × 109 | 0.8 étoiles/an |

| Bras d'Orion (local) | ∼ 3,500 | 3 × 108 | 0.1 étoiles/an |

| Bras de la Règle-Cygne | ∼ 18,000 | 1.8 × 109 | 0.6 étoiles/an |

| Bras du Cygne-Sagittaire | ∼ 15,000 | 1.2 × 109 | 0.4 étoiles/an |

| Bras du Scutum-Crux | ∼ 18,000 | 1.6 × 109 | 0.7 étoiles/an |

| Bras du Centaure | ∼ 12,000 | 9 × 108 | 0.3 étoiles/an |

| Bras de l’Extension d’Orion | ∼ 5,000 | 4 × 108 | 0.2 étoiles/an |

Source : NASA Spitzer Space Telescope et ESO Galactic Structure Studies.

Dans environ 4 milliards d'années, la Voie Lactée entrera en collision avec la galaxie d'Andromède. Cette interaction gravitationnelle majeure modifiera radicalement la structure de nos bras spiraux, les transformant probablement en une galaxie elliptique. Les simulations numériques suggèrent que la probabilité de collision stellaire directe reste infime, de l'ordre de \(10^{-12}\) par étoile.