Les quasars (pour « quasi-stellar radio source ») sont parmi les objets les plus lumineux et énergétiques de l’Univers connu. Découverts au début des années 1960 par Maarten Schmidt (1929-2022), ils émettent des rayonnements capables de rivaliser avec la lumière de centaines de galaxies entières. Leur puissance découle de l’accrétion de matière sur un trou noir supermassif situé au centre d’une galaxie active.

Un quasar n’est ni un simple trou noir, ni une galaxie. Il s’agit d’un état d’activité du noyau galactique, et non d’un type d’objet isolé. Le quasar désigne le phénomène d’activité extrême observé au centre de certaines galaxies, et non l’objet matériel lui-même.

Le trou noir est le moteur énergétique, le quasar le phénomène observable produit par ce moteur, et la galaxie hôte le cadre gravitationnel qui contient l’ensemble du système.

La luminosité totale d’un quasar peut atteindre \( L \approx 10^{40}\ \mathrm{W} \), soit environ \(10^{13}\) fois celle du Soleil. Une telle énergie ne peut provenir que d’un mécanisme gravitationnel efficace. La conversion de masse en énergie suit l’équation relativiste \(\,E = \eta m c^2\,\), où \(\eta\) représente le rendement de conversion, souvent compris entre 0,1 et 0,4 dans un disque d’accrétion relativiste.

N.B. :

Une galaxie active possède un noyau extrêmement lumineux, alimenté par l’accrétion de gaz sur un trou noir supermassif. Cette énergie, de l’ordre de \(10^{39}\) à \(10^{41}\ \mathrm{W}\), décrite par \(\,E = \eta m c^2\,\) avec \(\eta \approx 0{,}1\), fait des AGN les sources les plus puissantes de l’Univers observable.

Les quasars se situent à des distances cosmologiques considérables, parfois supérieures à 12 milliards d’années-lumière. Leur spectre présente un fort redshift (\(z > 6\)), témoignant d’une émission survenue lorsque l’Univers n’avait qu’une fraction de son âge actuel.

Ces mesures permettent aux astrophysiciens d’étudier l’époque de la réionisation cosmique, c’est-à-dire la transition de l’Univers entre un état neutre et ionisé. Les quasars, en illuminant le milieu intergalactique, sont de véritables balises temporelles de la formation des structures cosmiques.

| Quasar | Redshift (z) | Distance approximative (milliards d'années-lumière) | Commentaire |

|---|---|---|---|

| 3C 273 | 0,158 | 2,2 | Quasar relativement proche, bien étudié |

| PG 1302-102 | 0,278 | 3,5 | Quasar avec variabilité périodique suspectée |

| QSO B0909+532 | 2,00 | 10,2 | Quasar à redshift modéré observé pour études de spectre |

| Quasar B1422+231 | 3,62 | 11,6 | Fort redshift, utilisé pour études de lentille gravitationnelle |

| SDSS J1250+3130 | 4,10 | 12,0 | Quasar lointain observé par le Sloan Digital Sky Survey |

| SDSS J1021+2803 | 5,05 | 12,5 | Quasar à redshift élevé, témoin de l’Univers jeune |

| SDSS J0100+2802 | 6,30 | 12,8 | Un des quasars les plus éloignés connus |

| ULAS J1120+0641 | 7,08 | 12,9 | Époque de la réionisation cosmique |

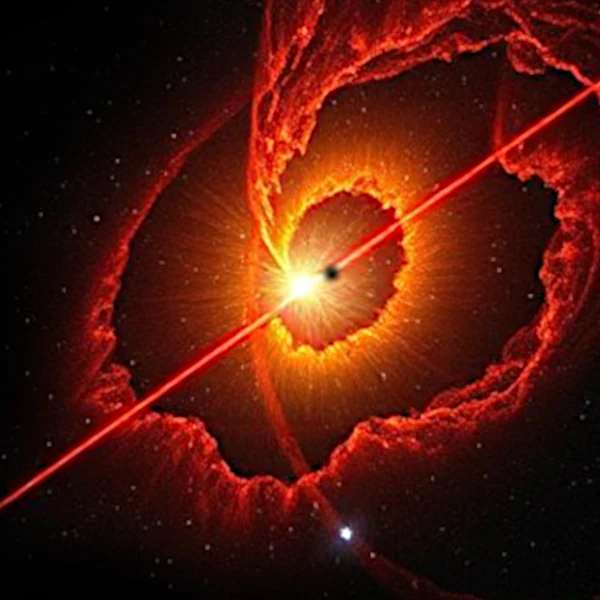

Autour du trou noir central, la matière forme un disque en rotation rapide. Les forces de friction internes convertissent l’énergie potentielle gravitationnelle en rayonnement électromagnétique.

Des champs magnétiques intenses canalisent une partie de l’énergie sous forme de jets relativistes, capables de propulser des particules à des vitesses proches de \(c\), la vitesse de la lumière. Ces jets, observés notamment par le radiotélescope VLBA, constituent une signature majeure des Noyaux actifs de galaxie (AGN).

Les observations suggèrent que la plupart des galaxies massives hébergent un trou noir supermassif en leur centre. Les quasars représenteraient une phase transitoire de cette évolution galactique : lorsqu’un afflux de gaz déclenche une accrétion rapide, le noyau devient éblouissant. Une fois le réservoir de matière épuisé, la galaxie se stabilise et le quasar s’éteint.

La corrélation observée entre la masse du trou noir (\(M_{\mathrm{BH}}\)) et celle du bulbe galactique (\(M_{\mathrm{bulge}}\)) suggère une coévolution gouvernée par des processus de rétroaction énergétique : \( M_{\mathrm{BH}} \propto M_{\mathrm{bulge}}^{1.1} \)

| Type d’objet | Luminosité typique (W) | Distance observée | Caractéristique dominante |

|---|---|---|---|

| Quasar | 1039 à 1041 | > 1 milliard a.l. | Très lumineux dans tout le spectre, fort redshift, jets relativistes puissants, témoins des premières phases de formation galactique |

| Blazar | 1038 à 1040 | Jusqu’à 5 milliards a.l. | Jet relativiste orienté vers la Terre, variabilité rapide, émission intense en rayons gamma et rayons X |

| Galaxie de Seyfert | 1036 à 1038 | < 200 millions a.l. | Lignes d’émission optique et UV marquées, noyau actif modéré, étoiles hôtes visibles |

| Radio-galaxie | 1037 à 1040 | Quelques centaines de millions à plusieurs milliards a.l. | Émission radio dominante, lobes étendus sur plusieurs centaines de kpc, jets relativistes, souvent noyau obscurci |

| LINER (Low-Ionization Nuclear Emission-line Region) | 1035 à 1037 | Souvent < 100 millions a.l. | Faible ionisation, émission nucléaire modérée, souvent dans des galaxies elliptiques ou spirales matures |

| AGN obscurci / Type 2 | 1036 à 1039 | Variable selon la galaxie | Rayonnement central bloqué par un tore de poussière, noyau caché, émission observée surtout en IR et rayons X |

Source : NASA ADS Astrophysics Data System, Observatoire Européen Austral (ESO).