Une modélisation d'un enfant de 15 ans vient de relancer le débat sur les Galaxies Coplanaires (situées sur un même plan).

L'organisation coplanaire des galaxies satellites d’Andromède (M31) défie les modèles actuels de formation galactique et cosmologique, car elle présente une structure ordonnée et aplatie qui ne correspond pas aux prédictions du modèle standard de la cosmologie, le modèle ΛCDM (Lambda-Cold Dark Matter).

Les galaxies se forment à l’intérieur de halos de matière noire distribués de manière quasi-sphérique. Les galaxies satellites sont censées se former aléatoirement au sein de ces halos et devraient donc être distribuées de manière isotrope autour de la galaxie centrale. Leur distribution spatiale et leur cinématique (vitesses, moments angulaires) devraient être désordonnées, résultant d'une histoire d'accrétion stochastique de sous-halos.

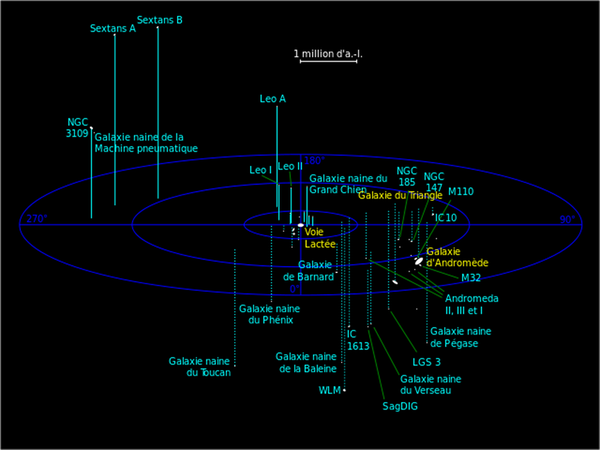

La grande galaxie d'Andromède et notre Galaxie (Voie lactée) sont les deux plus importantes galaxies du Groupe Local qui ont elles-mêmes des galaxies satellites. Les deux spirales géantes appartiennent à un groupement encore plus grand d'au moins 20 galaxies dont M31, M33, Maffei I et Maffei II, le Grand et le Petit Nuage de Magellan, l'ensemble est appelé Groupe Local. Toutes ces galaxies se déplacent apparemment autour d'un centre commun situé entre notre Galaxie et la galaxie d'Andromède.

C'est en modélisant les rotations des galaxies autour d'Andromède que Neil Ibata, un lycéen strasbourgeois de 15 ans en 2013, remet en question la distribution aléatoire des galaxies dans l'espace. Une vingtaine de galaxies naines orbitent autour de la galaxie d'Andromède. La plus massive est la galaxie spirale du Triangle mais M110 et M32 sont souvent visibles sur les images d'ensemble de la galaxie d'Andromède.

Une étude publiée en 2006 indique qu'un ensemble de galaxies satellites sont coplanaires c'est-à-dire situées sur un même plan passant par le centre de la galaxie d'Andromède. Cependant Andromeda II, NGC 185 et M110 s'en écartent significativement. Cette distribution coplanaire de galaxies demeure une énigme.

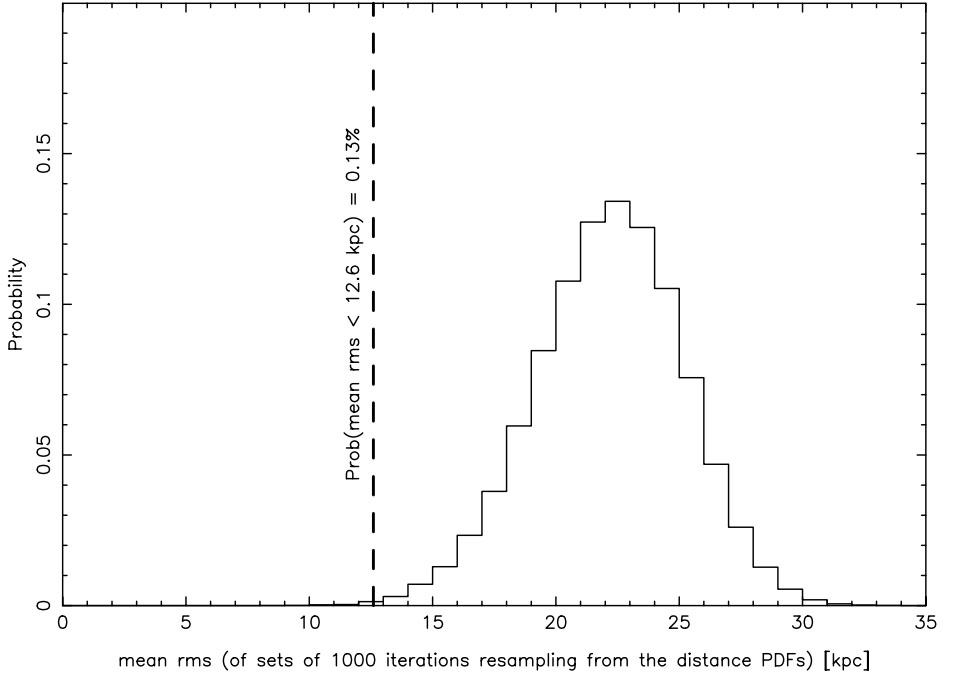

Les scientifiques se sont demandés quelle était la probabilité pour que des galaxies disposées au hasard puissent former une structure plane autour de la galaxie d'Andromède. C'est en 2012 que Neil Ibata, à la demande de son père astrophysicien, a développé une modélisation sur les mouvements des galaxies naines de la galaxie d'Andromède. « Je venais de faire un stage pour apprendre le langage informatique Python. Mon père m'a proposé de mettre en pratique ce que j'avais appris pour visualiser des données qu'il avait rassemblées depuis plusieurs années avec son équipe sur la galaxie Andromède. »

Son père Rodrigo Ibata (1967-) astrophysicien anglais à l'observatoire de Strasbourg et son équipe ont analysé les résultats. La découverte scientifique parue le 3 janvier 2013 dans le magazine britannique Nature est importante car elle remet en cause les théories existantes sur la matière noire et la formation des galaxies. La modélisation de ce jeune homme montre que l'alignement spatiale observée des galaxies naines est très peu probable pour que ce soit une coïncidence aléatoire.

Les galaxies spirales géantes sont assemblées à partir de petits systèmes à travers un processus connu sous le nom de classification hiérarchique. En orbite autour de ces géantes, gravitent des galaxies naines qui sont probablement les restes d'ancêtres galactiques. Des études récentes sur les galaxies naines de la Voie Lactée ont conduit certains astronomes à penser que leurs orbites ne sont pas répartis au hasard. Cette suspicion qui remet en cause les théories actuelles sur la formation des galaxies est désormais renforcée par la découverte d'un plan de galaxies naines qui orbitent comme un tout cohérent autour de la galaxie d'Andromède. La structure est extrêmement mince mais contient environ la moitié des galaxies naines dans le système d'Andromède.

Rodrigo Ibata et son équipe rapportent que 13 des 15 satellites dans le plan partagent le même sens de rotation.