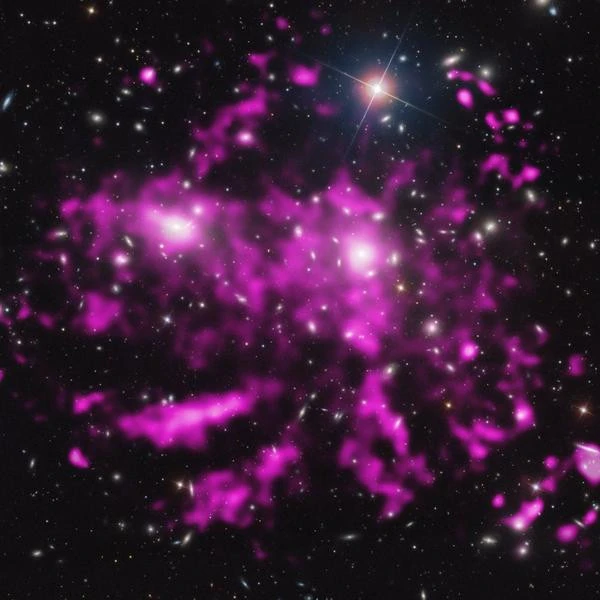

Beschreibung des Bildes: Das Bild des Coma-Galaxienhaufens ist sehr interessant, weil es Tausende von Galaxien zeigt, nicht in einem Universum ohne Materie, sondern inmitten riesiger Blasen aus heißem Gas, sichtbar dank des Röntgen-Weltraumteleskops Chandra. Dieses Gas füllt den Raum zwischen Galaxien und stellt eine Masse dar, die viel größer ist als die der Galaxien selbst. Bildnachweis: Röntgen: NASA / CXC / MPE / J. Sanders et al; Optik: SDSS.

DERGalaxienhaufensind die größten beobachtbaren Strukturen in unserem Universum. Sie bestehen aus Hunderten von Galaxien, die durch ihre eigene Anziehungskraft zusammengehalten werden.

Zwischen den Galaxien gibt es viel Materie, viel mehr Materie als in den Galaxien selbst, diese Materie besteht aus mehr oder weniger heißem Gas und Staubkörnern. Das heiße Gas, dessen Temperatur bis zu 100 Millionen Grad erreichen kann, bildet ein Plasma, also eine Materiesuppe, in der die Elektronen von den Kernen getrennt werden. In dieser Suppe mit geringer Dichte, 1000 Teilchen pro Kubikmeter, gibt es nur geladene Teilchen, also getrennte Ionen und Elektronen. Dieses Plasma emittiert starke Röntgenstrahlen.

Beobachtungen der Geschwindigkeiten von Galaxien und Intracluster-Gas zeigen, dass die sichtbare Masse (Sterne, Gas) nicht ausreicht, um die beobachteten Gravitationskräfte zu erklären. Der Großteil der Masse des Clusters wird daher der Dunklen Materie zugeschrieben.

L'Koma-Clusterist ein Galaxienhaufen. Sie ist kugelförmig, in ihrem Zentrum sehr dicht und enthält mehr als 1000 identifizierte Galaxien. Er liegt 300 Millionen Lichtjahre entfernt zusammen mit dem Virgo-Haufen im Sternbild Jungfrau.

Diese riesigen Arme aus heißem Gas, die im Coma-Galaxienhaufen zu sehen sind, erstrecken sich über mindestens eine halbe Million Lichtjahre. Dieses Sichtfeld gibt uns einen Einblick in die Art und Weise, wie der Coma-Cluster durch die Verschmelzung kleiner Gruppen von Galaxienhaufen wuchs und weiter wächst. Es ist derzeit eine der größten Strukturen im Universum, die durch die Schwerkraft zusammengehalten wird. Optische Daten aus diesem zusammengesetzten Bild zeigen Hunderte von Galaxien, die zum Coma-Haufen gehören.

Alle diese Galaxien zusammen stellen im Vergleich zur gesamten gasförmigen kosmischen Struktur eine geringe Masse dar. Sie enthalten nur etwa ein Sechstel der Masse an heißem Gas. Darüber hinaus sehen wir in diesem mit Chandra-Daten verarbeiteten Bild nur die hellsten Röntgenemissionen. In Wirklichkeit füllt das heiße Gas das Sichtfeld vollständig aus.

Forscher glauben, dass diese gigantischen Arme wahrscheinlich aus Gas entstanden sind, das Galaxienhaufen bei ihrer Bewegung verloren haben. Das Gas wurde durch die „Winde“ weggerissen, die durch die Bewegung des Galaxienhaufens entstanden. Auf dem vergrößerten Bild der hinter ihnen herziehenden Galaxien können wir eine Wolke aus heißem Gas (in Rosa) sehen.

Coma ist ein ungewöhnlicher Galaxienhaufen, da er nicht nur eine, sondern zwei riesige elliptische Galaxien in der Nähe seines Zentrums enthält. Diese beiden riesigen elliptischen Galaxien sind wahrscheinlich das Ergebnis früherer Verschmelzungen kleiner Galaxiengruppen. Die meisten theoretischen Modelle sagen voraus, dass Zusammenschlüsse zwischen Gruppen wie in Coma starke Turbulenzen hervorrufen, wie auf der Meeresoberfläche, die durch die Durchfahrt zahlreicher Schiffe aufgewühlt wird. Die Beobachtung des Coma-Haufens zeigt, dass sich diese langen, glatt geformten Arme aus heißem Gas auch nach zahlreichen Verschmelzungen in einer eher ruhigen Umgebung befinden. Obwohl das Ausmaß der Turbulenzen in einem Galaxienhaufen schwer abzuschätzen ist, glauben Astrophysiker, dass es wahrscheinlich die großräumigen Magnetfelder sind, die für die geringen Turbulenzen in Coma verantwortlich sind.

Die Dynamik der Galaxien innerhalb des Coma-Haufens wird von der Schwerkraft der Dunklen Materie dominiert. Die Geschwindigkeit von Galaxien kann mehrere hundert Kilometer pro Sekunde erreichen, was einer Gesamtmasse des Galaxienhaufens von etwa 10 entspricht15Sonnenmassen.

Diese Daten zum Coma-Haufen wurden nach mehr als sechs Tagen Beobachtungszeit gewonnen. Ein Artikel über Chandras Beobachtungen erschien am 20. September 2013 in der Zeitschrift Science. Der Hauptautor des Papiers ist Jeremy Sanders vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching, Deutschland.