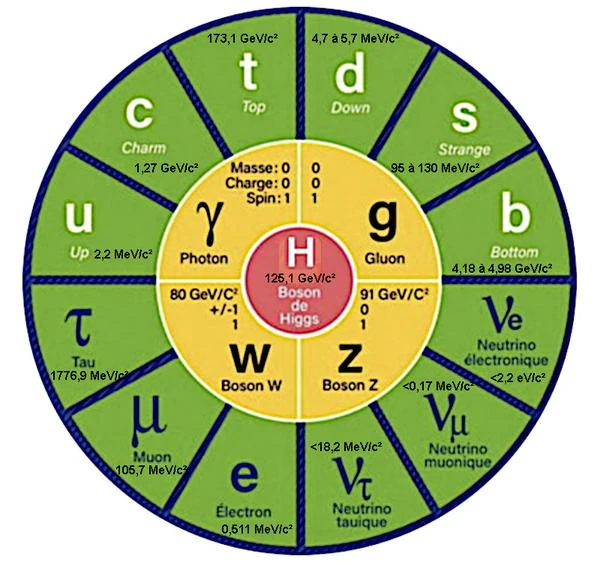

画像の説明: 素粒子物理学の標準モデル。

素粒子の質量: フェルミ粒子 (緑色のボックス)、メディエーター粒子 (黄色のボックス)、ヒッグス粒子 (赤色のボックス)。

光子やグルーオンのようなゲージ粒子の質量はゼロですが、他のすべての粒子には質量があり、粒子に質量を与えるヒッグス粒子でさえ質量は約 125.1 GeV/c² です。

素粒子とその相互作用の世界は、いわゆる素粒子物理学の標準モデルによって記述されます。

標準模型では、光子やグルーオンなどの一部の素粒子は質量のない粒子とみなされます。 しかし、クォーク、W ボソン、Z ボソン、レプトンなどの他の粒子の場合は、実験的に質量を測定します。 質量はエネルギーに変換でき、またその逆も可能であり、結果を比較しやすくするために電子ボルトで測定されます。

ただし、標準モデルは、固有質量を持たない素粒子、つまり、その性質に固有の質量を持たない素粒子にのみ適用されます。 さらに、これらの粒子は光の速度で移動する必要があります。

この美しい物理学の構造は、2012 年のヒッグス粒子の発見により、この行き詰まりから抜け出すことができました。

実際、粒子の質量はもはや固有の特性ではなく、ヒッグス場との相互作用から生じます。 ヒッグス場との相互作用が強いほど慣性が大きくなり、いわゆる質量が生じます。

アルバート・アインシュタイン (1879-1955) の特殊相対性理論は、エネルギーと質量は同等であり、方程式 E=mc によって関係付けられると述べています。2。

つまり、巨大な物体には質量があるという理由だけでエネルギーがあり、このエネルギーは巨大であり、物質 1 グラム = 8.99 x 10¹² ジュール (J) です。

粒子に関しては、このエネルギーは静止している粒子の質量を表します。 ただし、粒子が動いている場合、この方程式は運動エネルギーを考慮する必要があります。

E=mc² は 1912 年にのみ登場しました。 1905 年に、総エネルギーは次のように公式化されました E² = m²c⁴ + p²c²。運動量 (p) がゼロの場合、2 つの方程式は同一です。 この方程式は次のように表すこともできます: E = √(m²c⁴ + p²c²)

この方程式 E² = (pc)² + (mc²)²、または同等の E = √(m²c⁴ + p²c²) では、粒子の質量エネルギーと運動エネルギーが考慮されます。

まさにこの公式によって、質量ゼロの粒子の存在が可能になります。 実際、その運動量がゼロでない場合、粒子は質量を持たず、エネルギーを持つことができます。 この場合、質量のない粒子は静止していることができず、必然的に光の速度を持ちます。

物体が静止している場合、その総エネルギーは E=mc² です。 この場合、物体の慣性 (慣性質量) をその総質量として測定します。 つまり、慣性質量 = E/c² となります。

物体が動いている場合、その総エネルギーは E = √(m²c⁴ + p²c²)、つまり E = mc² + pc (運動エネルギー) です。

したがって、質量のない粒子の場合、E² = (mc²)² + (pc)² または E = mc² + pc または E = pc

方程式 E = mc² + pc において、pc は粒子の運動エネルギーを表します。 p は粒子の運動量で、質量 m に速度 v を掛けたものに等しく、c は光の速度です。 したがって、pc = mvc となります。ここで、m は粒子の質量、v は粒子の速度です。

質量のない粒子 E = c の場合、これが、質量のない粒子が 1 つの速度、つまり光の速度しか持ち得ない理由です。

慣性とは、静止した物体を動かしたり、移動中に速度を変化させたりするために必要なエネルギーです。 実際、物体が大きければ大きいほど、動きの変化に強く抵抗します。 言い換えれば、物体の質量が大きくなるほど、速度とともに慣性が増大するため、加速または減速することがより困難になります。 慣性が非常に大きくなり、限界速度、つまり光の速度に達する瞬間が来ます。