Desde Charles Darwin (1809-1882), la teoría de la evolución se basa en el principio de la selección natural. Esta favorece la transmisión de los caracteres mejor adaptados al entorno. En el imaginario colectivo, esta evolución suele percibirse como una progresión lineal hacia una complejidad creciente. Sin embargo, la naturaleza muestra que la evolución no tiene una dirección privilegiada: también puede conducir a formas simplificadas, pérdida de órganos o incluso a una verdadera devolución.

La evolución no tiene dirección ni finalidad. Explora las posibilidades que ofrece el entorno y conserva lo que funciona, incluso si eso significa una simplificación aparente. Como señalaba Stephen Jay Gould (1941-2002), la complejidad es solo una consecuencia accidental de la vida, no su destino. La devolución recuerda que la naturaleza no "progresa", se adapta.

N.B.:

El término devolución no está reconocido como un concepto formal por la biología moderna. Se trata de una descripción metafórica de los procesos de pérdida funcional o simplificación evolutiva.

En su teoría "El Origen de las Especies por Medio de la Selección Natural, o la Preservación de las Razas Favorecidas en la Lucha por la Vida" (1859), Charles Darwin nunca utiliza la palabra "evolución". El término aparece solo una vez, y solo en la última edición (la 6ª, de 1872), en la frase final: "Hay grandeza en esta concepción de la vida... a partir de un comienzo tan simple, formas innumerables, las más bellas y maravillosas, han sido y son evolucionadas."

Darwin desconfiaba de la palabra "evolución", ya que antes de él, se refería principalmente a un desarrollo preprogramado, un despliegue de un plan interno (notablemente en Lamarck), mientras que su teoría se basaba precisamente en la ausencia de un plan o dirección.

El ascenso continuo hacia una mayor inteligencia, tamaño y perfección es una visión teñida de antropocentrismo, una interpretación errónea de la teoría de Charles Darwin. A veces, la mejor adaptación es retroceder.

La devolución no es una "regresión" en el sentido peyorativo. Describe más bien un fenómeno evolutivo en el que un organismo pierde caracteres complejos en favor de una forma más simple. No es un retorno a un ancestro, sino una nueva adaptación por sustracción. La fuerza motriz no es la "regresión", sino una presión selectiva que favorece la simplicidad cuando la complejidad se convierte en una carga.

Toda estructura compleja tiene un costo. Cada órgano, red celular o gen expresado consume energía, requiere control genético y mantenimiento. Cuando el entorno ya no exige ciertas funciones, la presión selectiva que las mantenía desaparece. La especie gana en eficiencia energética al simplificar su arquitectura biológica.

| Organismo | Carácter Perdido o Simplificado | Causa o Contexto Adaptativo | Comentario |

|---|---|---|---|

| Pez cavernícola Astyanax mexicanus | Pérdida de ojos y pigmentación | Vida en oscuridad total, ahorro de energía | Perder la vista no es un "error" de la evolución; es una adaptación notable que permitió a estas especies conquistar un nicho ecológico extremo. |

| Tenía (Taenia solium) | Desaparición del tubo digestivo | Absorción directa de nutrientes del huésped | Reducción extrema del metabolismo y pérdida del sistema digestivo, llevando a una especialización parasitaria completa donde el organismo sobrevive absorbiendo directamente los nutrientes de su huésped. |

| Serpientes (descendientes de lagartos) | Extremidades anteriores Extremidades posteriores | Adaptación al excavado Locomoción por ondulación | La pérdida de extremidades está correlacionada con estilos de vida excavadores o locomoción ondulante, más eficiente para moverse por madrigueras o perseguir presas. |

| Ballena (Balaenoptera musculus) | Pérdida de extremidades posteriores | Adaptación completa al medio acuático | Las extremidades traseras crearían resistencia y harían la natación mucho menos eficiente. |

| Pingüino (Aptenodytes forsteri) | Pérdida del vuelo | Transformación de alas en aletas | Conversión aerodinámica a hidrodinámica para una propulsión eficiente bajo el agua. |

| Avestruz (Struthio camelus) | Incapacidad de volar | Adaptación a la carrera terrestre rápida | Energía redirigida a la carrera: Las alas residuales se utilizan para el equilibrio y las exhibiciones de cortejo. |

| Hormiga cortadora de hojas Atta cephalotes | Capacidad de digerir celulosa | Simbiosis con hongos División del trabajo | Al externalizar su digestión de celulosa a hongos simbióticos, han perdido esta capacidad fisiológica, favoreciendo una especialización colectiva donde cada miembro de la colonia contribuye a un sistema alimentario mutualista. |

| Ave Apteryx australis (kiwi) | Reducción de alas y ojos | Vida nocturna y terrestre en los bosques de Nueva Zelanda | Su plumaje ha regresado a una textura lanosa similar al pelo, mientras que sus fosas nasales terminales y su olfato hiperdesarrollado compensan esta simplificación, convirtiéndolo en un depredador nocturno especializado. |

| Anfibio Proteus anguinus | Pérdida de ojos funcionales | Vida subterránea en cuevas calcáreas | Órganos visuales atrofiados reemplazados por sensibilidad cutánea a la luz. |

¿Cómo produce la naturaleza, sin intención ni dirección, una organización creciente de la materia viva, desde la célula primitiva hasta los organismos multicelulares complejos?

La respuesta radica en la termodinámica de los sistemas abiertos y en la lógica de la autoorganización.

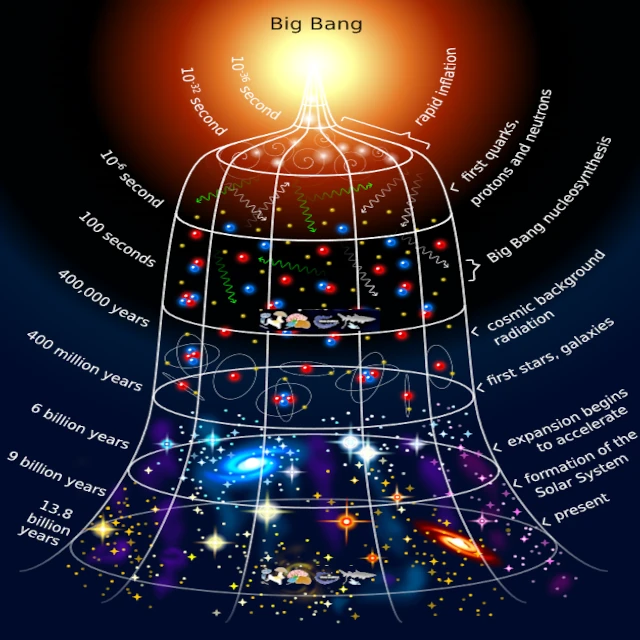

La evolución biológica no es un progreso, sino una exploración de posibilidades. La evolución no tiene propósito (ningún objetivo de avanzar hacia la complejidad). Cada transformación biológica es simplemente el resultado de restricciones locales: mutaciones aleatorias, interacciones físicas y químicas, y selección natural en un entorno dado. Algunas de estas restricciones favorecen la emergencia de estructuras estables, es decir, más organizadas.

Así, la complejidad creciente que observamos en la biosfera no es una tendencia universal, sino un efecto colateral de la física de los sistemas disipativos.

Un sistema vivo es un sistema abierto, lejos del equilibrio termodinámico. Intercambia continuamente materia y energía con su entorno. Según la teoría de Ilya Prigogine (1917-2003), estos sistemas pueden autoorganizarse cuando el flujo de energía supera un cierto umbral crítico.

N.B.:

Principio: Un flujo constante de energía puede mantener una estructura ordenada, siempre que la entropía se disipe hacia el exterior.

La transición a la célula eucariota no es un "progreso", sino el resultado de una simbiosis estabilizada. Una célula primitiva (arquea) integró una bacteria aerobia, que se convirtió en una mitocondria. Este proceso de endosimbiosis permitió una explotación más eficiente de la energía, aumentando así la capacidad de autoorganización. Es una transición energética antes que jerárquica.

Cuando células similares cooperan para gestionar mejor los flujos de energía y nutrientes, emerge naturalmente una diferenciación funcional. Algunas células se especializan en estructura, otras en reproducción y otras en comunicación.

Cada nivel de organización (célula → tejido → órgano → organismo) no es el producto de un "plan", sino de una estabilización progresiva de las interacciones. Cuanto más un sistema intercambia energía y mantiene memoria (información genética, epigenética o química), más puede estructurarse sin perder su equilibrio dinámico. Desde un punto de vista físico, mantener una estructura ordenada y compleja requiere un flujo constante de energía.

\( \text{Complejidad} \approx \text{Estabilidad} + \text{Flujo de Energía} + \text{Información Conservada} \)