Les astéroïdes sont les témoins fossiles de la formation du Système solaire. Ils représentent des corps primordiaux qui n'ont subi que peu de transformations thermiques et mécaniques depuis leur naissance. Leur composition chimique et isotopique fournit des indices précieux sur les conditions initiales du disque protoplanétaire et sur les premiers processus d’accrétion.

Dans le disque protoplanétaire, la poussière cosmique interagit grâce à des forces électrostatiques et à de faibles collisions. Les grains microniques s'agrègent pour former des agrégats millimétriques, puis centimétriques, jusqu'à atteindre la taille de planétésimaux. La croissance n’est pas uniforme : elle est modulée par des effets tels que l'instabilité gravitationnelle du disque et les tourbillons turbulents qui concentrent les particules.

Les simulations numériques récentes indiquent que ces mécanismes peuvent accélérer la formation de corps de plusieurs kilomètres en quelques milliers d’années seulement. Les collisions peuvent être à la fois constructives, permettant l’accrétion de matière, et destructives, fragmentant partiellement les corps pour former des débris réaccrétés. Ce cycle de coalescence et de fragmentation a conduit à la diversité observée aujourd’hui dans la ceinture principale et dans les populations de Troyens.

La population d'astéroïdes est fortement dominée par les petits corps, de quelques mètres à quelques kilomètres de diamètre. Ces petits astéroïdes sont extrêmement nombreux par rapport aux gros planétésimaux et aux astéroïdes de grande taille. Cette distribution est le résultat de la fois de la fragmentation continue due aux collisions et du processus d’accrétion limité pour les corps les plus massifs. La ceinture principale contient ainsi des milliards de petits astéroïdes, formant un véritable “nuage” de fragments rocheux et métalliques. Leur abondance explique en partie la fréquence élevée des météorites provenant de ces objets lorsqu’ils traversent l’orbite terrestre.

N.B. :

Les données obtenues par les missions spatiales NEAR Shoemaker et OSIRIS-REx ont permis de valider ces modèles en fournissant des mesures directes de la composition, de la densité et de la structure interne des astéroïdes.

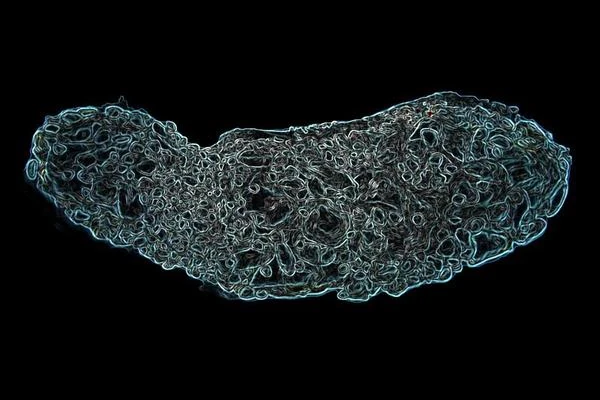

Les petits astéroïdes ne sont pas des blocs monolithiques mais des rubble piles, des agglomérats de fragments allant de la taille d’un caillou à celle d’une petite maison. Cette porosité élevée signifie que la cohésion interne est très faible, maintenue principalement par la gravité et parfois par des forces électrostatiques entre grains.

La ceinture d’astéroïdes abrite une grande diversité de ces petits corps. Leur structure est telle que de nombreuses fractures et cavités internes existent, rendant ces objets fragiles et sensibles aux collisions. La densité moyenne de certains rubble piles peut être inférieure à celle des roches solides, indiquant que jusqu’à 50 % du volume peut être du vide poreux.

Dans de tels astéroïdes, une main humaine pourrait théoriquement y enfoncer la main sans rencontrer de résistance importante. Cette faible cohésion explique également pourquoi de nombreux petits astéroïdes peuvent se fragmenter facilement lors de collisions ou de survols gravitationnels, générant des débris et modifiant la dynamique de la ceinture principale.

N.B. :

Les observations radar et les mesures de densité de missions telles que NEAR Shoemaker sur Eros et Hayabusa sur Itokawa ont confirmé la structure de type "rubble pile" pour de nombreux petits astéroïdes.