Au début du XXIe siècle, un groupe d’astrophysiciens de l’Observatoire de la Côte d’Azur à Nice propose un scénario révolutionnaire pour expliquer la distribution actuelle des planètes, la structure de la ceinture d’astéroïdes et l’origine du bombardement intense tardif (Late Heavy Bombardment, LHB) : le modèle de Nice.

Ce modèle postule qu’après la dissipation du disque de gaz protosolaire, les planètes géantes (Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune) ont migré sous l’effet d’interactions gravitationnelles avec une vaste population de petits corps glacés, initialement confinés au-delà de l’orbite de Neptune.

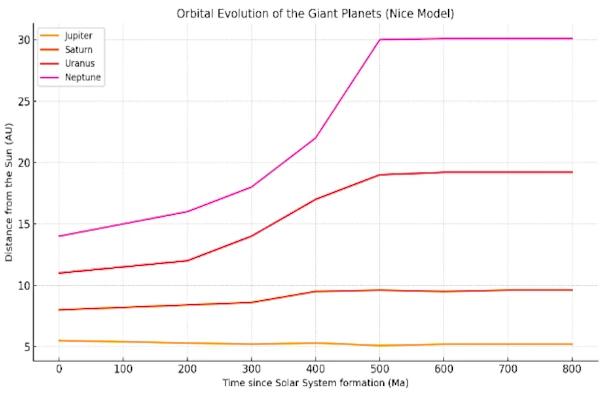

Dans la version initiale du modèle de Nice, les planètes géantes n’occupent pas les positions qu’elles ont aujourd’hui. Elles étaient plus proches les unes des autres, formant une structure compacte et quasi circulaire. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune évoluaient sur des orbites faiblement excentriques, avec des rayons orbitaux respectifs d’environ 5,5 ua, 8 ua, 11 ua et 14 ua du Soleil. Ce système était initialement stable, sans interactions croisées majeures.

À cette époque, un disque massif de petits corps (planétésimaux glacés) s’étendait au-delà de l’orbite de Neptune, entre 15 et 35 unités astronomiques. Ce disque contenait jusqu’à 30 masses terrestres de matière, représentant une source dynamique majeure pour interagir gravitationnellement avec les planètes extérieures.

Bien que stable en apparence, cette configuration contenait les germes d'une instabilité. Les interactions gravitationnelles lentes mais continues entre les planètes et les planétésimaux modifiaient progressivement les paramètres orbitaux des planètes. Lorsque Jupiter et Saturne approchèrent une résonance orbitale (2:1), une réorganisation brutale s’amorça, amorçant la migration planétaire et les événements qui suivront. Ce lent couplage orbital mènera à un basculement dynamique brutal : l’instabilité planétaire déclenchée par une résonance mutuelle.

Cette phase initiale, qui précède le bouleversement orbital, est cruciale pour comprendre la suite des événements : migration planétaire, diffusion des petits corps et bombardement intense tardif.

Lorsque Jupiter et Saturne atteignent une résonance orbitale 2:1 (le rapport de leurs périodes devient 2 pour 1), une instabilité gravitationnelle majeure se déclenche. Cette configuration perturbe fortement les orbites d’Uranus et Neptune, qui sont alors projetées vers l’extérieur. Elles traversent la ceinture de planétésimaux, provoquant la dispersion de milliards d’objets glacés dans tout le Système solaire interne et externe.

Ce déplacement brutal aurait entraîné une période de collisions massives sur les planètes telluriques, en particulier la Lune, Mars et la Terre, environ 700 millions d’années après la formation du Système solaire. Cette phase, identifiée grâce aux datations radiométriques des roches lunaires ramenées par les missions Apollo, est connue sous le nom de bombardement intense tardif, daté autour de 3,9 milliards d’années.

Elle est notamment corrélée avec la création de nombreux bassins d’impact lunaires comme Imbrium ou Orientale. Ce phénomène pourrait également avoir contribué à la livraison tardive d'eau et de matière organique sur Terre.

Depuis sa formulation initiale en 2005, le modèle de Nice a été raffiné (Nice II, Nice III) pour intégrer des effets tels que les frottements gravitationnels du disque gazeux résiduel, les interactions entre planétésimaux massifs, ou encore l’hypothèse d'une cinquième planète géante éjectée.

Les simulations numériques, corrélées aux observations des objets transneptuniens (TNOs), confirment l'efficacité du modèle pour expliquer les orbites excentriques et inclinées de nombreuses petites planètes, comme Sedna ou Eris.

| Phénomène | Conséquence observée | Preuve géologique ou orbitale | Source |

|---|---|---|---|

| Résonance Jupiter-Saturne | Instabilité gravitationnelle | Modèle numérique (res. 2:1) | Morbidelli et al., 2005 |

| Migration d’Uranus et Neptune | Réarrangement du Kuiper Belt | Distribution orbitale des TNOs | Levison et al., 2008 |

| Dispersion de planétésimaux | Bombardement Intense Tardif | Datation des roches lunaires | Tera et al., 1974 |

| Éjection planétaire possible | Instabilité réduite à 4 géantes | Simulations numériques | Nesvorný, 2011 |

| Capture des astéroïdes troyens | Présence d’objets coorbitaux de Jupiter | Populations L4 et L5 (asymétries, tailles) | Morbidelli et al., 2005 |

| Inclinaison des objets du disque transneptunien | Orbits excentriques et inclinées | TNOs à fortes inclinaisons et perihelia | Gomes et al., 2005 |

| Restructuration de la ceinture d’astéroïdes | Déplétion et excitation orbitale | Faible masse totale actuelle | Minton & Malhotra, 2009 |

| Stabilisation du système solaire interne | Alignement final des orbites planétaires | Architecture actuelle stable | Tsiganis et al., 2005 |

Références : Morbidelli et al., Nature, 2005, Levison et al., Icarus, 2008, Tera et al., Science, 1974, Nesvorný, ApJ, 2011.