| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Diamètre moyen | 525 km (578 × 560 × 458 km) |

| Volume | \(2.6 \times 10^{7}\ \text{km}^3\) |

| Masse | \(2.59 \times 10^{20}\ \text{kg}\) |

| Densité moyenne | 3.456 g/cm³ |

| Gravité de surface | \(0.25\ \text{m/s}^2\) contre \(0.25\ \text{m/s}^2\) sur terre ⇒ 70 kg ∼ 1.8 kg |

| Période de rotation | 5,34 heures |

| Inclinaison de l’orbite | 7,14° |

| Excentricité orbitale | 0,089 |

| Distance moyenne au Soleil | 2,36 UA |

| Type spectral | V (basalteux) i.e. la surface est riche en roches ignées volcaniques |

| Date de découverte | 29 mars 1807 |

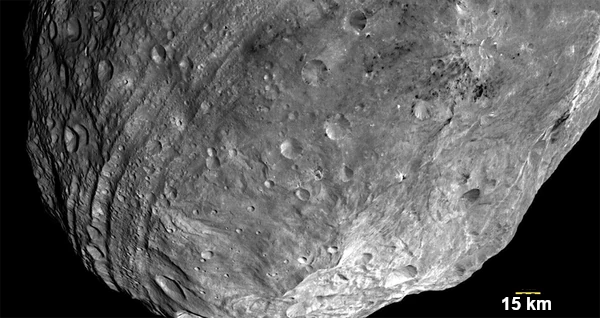

Découvert en 1807 par Heinrich Olbers (1758-1840), l’astéroïde Vesta est un vestige remarquable des débuts du Système solaire. Avec ses 525 km de diamètre, il est le deuxième plus gros corps de la ceinture principale après Cérès. Cependant, ce qui intrigue les scientifiques, c’est son pôle sud : une gigantesque excavation de près de 500 km de large, appelée bassin Rheasilvia, y occupe presque toute l’hémisphère.

Cette structure a été révélée dans les moindres détails par la sonde Dawn (NASA) en 2011. Le bassin Rheasilvia, profond de 19 km, serait le fruit d’un impact d’une rare violence, survenu il y a environ 1 milliard d’années. L’énergie libérée par la collision est estimée à plusieurs millions de mégatonnes, ce qui aurait pu détruire totalement un corps moins massif que Vesta.

Au centre du bassin Rheasilvia se dresse un dôme impressionnant : une montagne de 22 km de hauteur, soit presque trois fois l’Everest ! Ce pic central résulte du rebond élastique de la croûte après l’impact. Ce phénomène, typique des grands cratères, nous renseigne sur la rhéologie interne du corps parent.

La modélisation numérique du bassin montre que l’impact a traversé la croûte basaltique pour affecter le manteau silicaté sous-jacent. Vesta, à la différence de la plupart des astéroïdes, est un corps différencié, possédant un noyau métallique, un manteau et une croûte, à l’image des planètes telluriques.

La vidéo de la NASA montre la rotation de Vesta. L’astéroïde de 530 km de diamètre tourne sur lui-même en 5 heures et 20 minutes. On peut remarquer les étonnantes rayures qui font le tour de Vesta.

Autour du bassin d’impact Rheasilvia, de vastes rayures linéaires et fractures parcourent la surface de Vesta, formant un réseau quasi circulaire qui entoure le pôle sud. Ces stries, appelées grabens, résultent des contraintes mécaniques extrêmes générées par l’impact colossal qui a arraché cette région.

Physiquement, ces rayures correspondent à des failles en extension, où la croûte a craqué et s’est affaissée sous l’effet des forces de traction. Leur orientation concentrique reflète la déformation de la lithosphère rigide de Vesta après l’impact, permettant d’évacuer l’énergie accumulée.

La largeur de ces grabens peut atteindre plusieurs centaines de mètres, et leur profondeur peut dépasser 1 km. L’étude spectroscopique montre que ces zones exposent des matériaux plus profonds, offrant un accès naturel à la stratification interne de Vesta. Ce phénomène témoigne ainsi de la dynamique post-impact et du comportement rhéologique du manteau et de la croûte.

La présence de ces rayures autour du pôle sud est unique parmi les astéroïdes connus, ce qui fait de Vesta un laboratoire naturel exceptionnel pour comprendre les effets mécaniques des impacts géants sur des corps différenciés de taille moyenne. Leur analyse apporte aussi des indices précieux sur la distribution des contraintes internes et la résistance mécanique de la croûte basalteuse.

L’impact a éjecté d’énormes quantités de débris dans l’espace, certains atteignant la Terre. En effet, plusieurs eucrites, diogénites et howardites (roches météoritiques) analysées sur Terre ont été formées sur Vesta : elles sont regroupées sous l’acronyme HED. Leur composition minéralogique confirme le lien avec le sol vestoïen.

Ces météorites révèlent une activité volcanique ancienne, confirmée par la datation radiométrique : Vesta a connu une différenciation thermique complète il y a 4,5 milliards d’années, peu après la formation du Système solaire. Ce corps nous sert ainsi de fenêtre géologique sur cette époque primitive.

Le bassin Rheasilvia ne ressemble à aucun autre relief de la ceinture. Alors que la plupart des astéroïdes sont des agrégats peu cohérents (rubble piles), Vesta conserve une structure interne dense et cohésive, vestige d’un grand protoplanète. C’est peut-être un embryon planétaire qui a échappé à l’accrétion.

La forme presque sphérique de Vesta, sa composition et la présence de couches différenciées suggèrent que ce corps a été soumis à une fonte partielle ou totale dans sa jeunesse, avant de refroidir. Son pôle sud arraché est la cicatrice visible d’une histoire mouvementée, conservée sur un corps qui aurait pu devenir une planète.

L’excavation gigantesque au pôle sud de Vesta témoigne d’un cataclysme ancien et d’une histoire planétaire avortée. Ce corps céleste, à mi-chemin entre un astéroïde et une planète, éclaire les premières étapes de la formation des planètes dans le Système solaire interne.