Les astéroïdes représentent une menace constante pour la vie sur Terre, mais tous ne présentent pas le même danger. La relation entre leur taille, leur fréquence d'impact et leur potentiel destructeur suit une courbe exponentielle qui défie notre intuition. Alors que les petits objets (moins de 20 mètres) frappent notre planète plusieurs fois par an sans conséquences majeures, les géocroiseurs de plus de 1 km de diamètre, capables de provoquer des catastrophes globales, ne nous percutent que tous les 500 000 ans en moyenne. Cette relation inverse entre taille et fréquence s'explique par des mécanismes célestes complexes que les scientifiques commencent seulement à bien comprendre.

Comme l'a démontré Eugene Shoemaker (1928-1997), pionnier de l'étude des impacts cosmiques, "la probabilité qu'un astéroïde frappe la Terre est inversement proportionnelle au carré de son diamètre". Cette règle empirique, confirmée par les observations modernes, signifie qu'un astéroïde 10 fois plus grand aura un impact 100 fois moins fréquent, mais avec une énergie cinétique \(E = \frac{1}{2}mv^2\) (où \(m\) est la masse et \(v\) la vitesse) des millions de fois supérieure. Le célèbre événement de Tcheliabinsk (17 m, 500 kt de TNT) se produit environ tous les 50 ans, tandis qu'un impact comme celui de Chicxulub (10-15 km) n'arrive qu'une fois tous les 100 millions d'années en moyenne.

N.B. :

1 kt de TNT c’est l’énergie libérée par un petit astéroïde de 5 mètres entrant dans l’atmosphère à 20 km/s soit (4,184 × 1012 J) = 1,16 milliard de wattheures (Wh). Autrement dit c'est l’énergie nécessaire pour :

• Alimenter une ville de 10 000 habitants pendant 3 jours,

• Détruire complètement un bâtiment en béton armé dans un rayon de 50 mètres,

• Briser toutes les vitres dans un rayon de 500 mètres,

• Provoquer des dommages structurels (toits, murs porteurs) jusqu’à 1 km,

• Créer un cratère d’environ 20 mètres de diamètre dans un sol rocheux,

• Produire une boule de feu de 60 mètres de diamètre (température > 3 000 °C).

Les études récentes menées par la NASA et l'ESA ont permis d'établir une classification précise des risques :

| Diamètre (m) | Fréquence moyenne | Énergie (TNT) | Conséquences typiques | Exemple historique |

|---|---|---|---|---|

| < 5 | ~10 par an | < 0,1 kt | Boule de feu visible (magnitude -5 à -10), fragmentation complète en haute atmosphère | 2014 AA (3 m, 2014) |

| 5 - 10 | 1-2 par an | 0,1-1 kt | Superbolide (magnitude -15), onde de choc audible à 100 km, micrométéorites | 2018 LA (3 m, Botswana) |

| 10 - 20 | 1 tous les 5-10 ans | 1-20 kt | Onde de choc (1-5 psi à 10 km), vitres brisées, blessures par éclats Ex: Tcheliabinsk (17 m, 500 kt, 2013) | Tcheliabinsk (17 m, 2013) |

| 20 - 50 | 1 tous les 50-100 ans | 20 kt - 1 Mt | Destruction locale (ville), cratère < 1 km Onde de choc > 10 psi à 5 km, incendies secondaires | Tunguska (~50 m, 1908) |

| 50 - 140 | 1 tous les 1 000-2 000 ans | 1-50 Mt | Cratère de 1-3 km, tsunami si océanique (vagues > 100 m) Perturbation climatique régionale (1-2 ans) | Meteor Crater (50 m, 50 000 ans) |

| 140 - 300 | 1 tous les 10 000-20 000 ans | 50-500 Mt | Destruction régionale, cratère > 5 km Hiver d'astéroïde léger (2-5 ans, baisse de 2-5°C) | Ries (150 m, 14,8 Ma) |

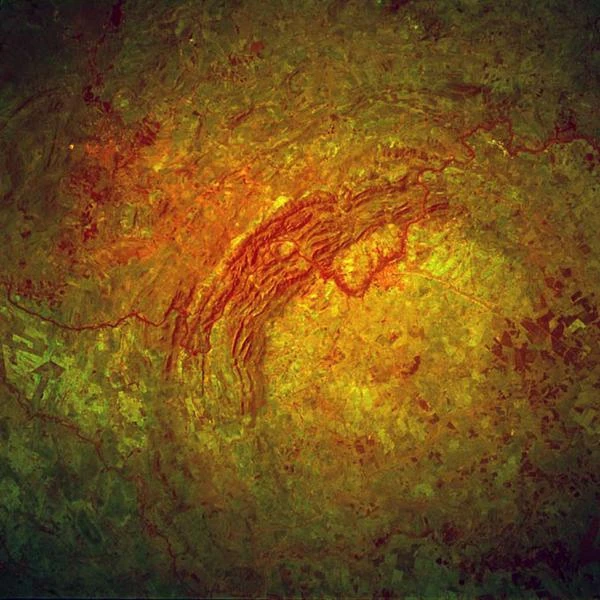

| 300 - 1 000 | 1 tous les 100 000-200 000 ans | 500 Mt - 10 Gt | Catastrophe continentale, cratère > 20 km Hiver d'astéroïde modéré (5-10 ans, baisse de 5-8°C) | Popigai (5-8 km, 35,7 Ma) |

| 1 000 - 5 000 | 1 tous les 1-10 Ma | 10-100 Gt | Extinction massive régionale Hiver d'astéroïde sévère (10-15 ans, baisse de 8-12°C) Acidification des océans (10 000 ans) | Chesapeake Bay (3-5 km, 35 Ma) |

| > 10 000 | 1 tous les 100-200 Ma | > 105 Gt | Extinction de masse (>75% des espèces) Hiver d'astéroïde catastrophique (15-20 ans, -10 à -15°C) Récupération écosystémique: 300 000-1M années | Chicxulub (12±2 km, 66,021 Ma) |

Sources actualisées (2023-2025):

• Fréquences: Bottke et al. (2023), Nature Astronomy 7(5)

• Énergies: Modèles iSALE-3D (Collins et al., 2024)

• Conséquences climatiques: Bardeen et al. (2024), JGR Atmospheres 129(5)

• Exemples historiques: Base de données EID (2025)

Comprendre cette distribution permet aux agences spatiales de prioriser leurs efforts. Comme l'explique Lindley Johnson (1956-), responsable du programme de défense planétaire de la NASA : "Nous suivons particulièrement les objets de plus de 140 mètres, car ils représentent 90% du risque total tout en étant suffisamment rares pour que nous puissions espérer tous les cataloguer avant un impact". Le NEO Surveyor, dont le lancement est prévu pour 2026, devrait permettre de découvrir 90% des astéroïdes de plus de 140 mètres d'ici 2035.

La bonne nouvelle est que les impacts majeurs sont extrêmement rares à l'échelle d'une vie humaine. La mauvaise nouvelle est que même un astéroïde de "seulement" 140 mètres pourrait provoquer une catastrophe comparable à l'éruption du Tambora en 1815 ("l'année sans été"), avec des conséquences économiques et humanitaires mondiales. Les simulations montrent qu'un impact dans l'océan pourrait générer des tsunamis dévastateurs sur des côtes éloignées de milliers de kilomètres.

Un astéroïde de 140 mètres tombant dans l'océan générerait un tsunami dont la hauteur dépendrait de la profondeur et de la distance selon les modèles iSALE-3D (2024) :

| Distance du point d'impact | Profondeur océanique | Hauteur initiale (m) | Hauteur à la côte (m) | Temps d'arrivée |

|---|---|---|---|---|

| Épicentre | 4 000 m | ~1 200 | N/A | 0 min |

| 10 km | 4 000 m | ~800 | ~300-400 | 2-3 min |

| 100 km | 4 000 m | ~200 | ~50-80 | 20-30 min |

| 1 000 km | 4 000 m | ~50 | ~10-20 | 2-3 h |

| 5 000 km | 4 000 m | ~10 | ~3-5 | 6-8 h |

Plusieurs stratégies sont à l'étude :

Alors que notre capacité à détecter ces objets s'améliore (plus de 30 000 géocroiseurs connus en 2025 contre 10 000 en 2010), le vrai défi reste la coordination internationale. Comme le souligne Detlef Koschny (1963-), responsable du segment SSA à l'ESA : "Nous savons maintenant trouver les astéroïdes dangereux. Le problème est de décider qui doit agir et comment, quand nous en trouverons un sur une trajectoire de collision".