La ceinture principale d'astéroïdes est une région du système solaire située entre les orbites de Mars et Jupiter, qui contient la plus grande concentration de corps célestes rocheux appelés astéroïdes. Cette zone fascinante offre un aperçu précieux des conditions qui régnaient lors de la formation du système solaire il y a environ 4,6 milliards d'années.

La ceinture principale s'est formée à partir du disque protoplanétaire qui entourait le jeune Soleil. L'influence gravitationnelle de Jupiter a empêché l'accrétion des matériaux en une planète, laissant instead des fragments de différentes tailles.

La première découverte d’un astéroïde remonte au 1er janvier 1801, lorsque Giuseppe Piazzi (1746-1826) observa Cérès depuis l’Observatoire de Palerme. Peu après, d’autres objets comme Pallas, Junon et Vesta furent identifiés au début du XIXe siècle, établissant progressivement l’existence d’une région riche en petits corps entre Mars et Jupiter.

Au cours du XXe siècle, l’utilisation de la photographie astronomique et des premiers ordinateurs permit d’accélérer considérablement le recensement. Aujourd’hui, grâce aux relevés automatisés tels que LINEAR, Pan-STARRS et le futur LSST (Legacy Survey of Space and Time), des centaines de milliers d’astéroïdes de la ceinture principale ont été catalogués.

L’exploration directe par sondes spatiales a débuté avec la mission Galileo (NASA, lancée en 1989) qui réalisa les premiers survols rapprochés : Gaspra en 1991 et Ida en 1993. Ces observations confirmèrent la diversité morphologique et la nature fracturée des petits corps.

Plus récemment, la mission Dawn (NASA, 2007–2018) a étudié en orbite prolongée Vesta (2011–2012) puis Cérès (2015–2018), révélant des structures géologiques complexes, des dépôts de sels et des indices de cryovolcanisme.

Les astéroïdes de la ceinture principale présentent une distribution en tailles extrêmement étendue, allant de moins d’un kilomètre à près de 1000 km de diamètre. Les plus grands corps - Cérès (~940 km), Vesta (~525 km), Pallas (~512 km) et Hygiea (~430 km) - représentent à eux seuls plus de 50 % de la masse totale de la ceinture. Cependant, la majorité des objets sont des fragments de quelques kilomètres seulement, produits par une intense histoire collisionnelle.

Le nombre d’astéroïdes de diamètre supérieur à \(D\), noté \(N(>D)\), suit approximativement une loi de puissance : \( N(>D) \propto D^{-q} \) où l’exposant \(q\) varie selon la gamme de tailles considérée. Pour les petits corps ( \(D < 10 \, km\) ), \(q \approx 2.5{-}3\), ce qui traduit une population riche en petits fragments. Pour les plus gros ( \(D > 100 \, km\) ), la pente est plus faible, reflétant la rareté de ces objets primitifs qui n’ont pas été entièrement fragmentés.

Ces estimations illustrent la hiérarchie : plus on descend en taille, plus la population croît rapidement. Cette abondance en petits objets alimente en continu les flux de météoroïdes observés depuis la Terre. A ne pas confondre avec les météorites qui sont les fragments de corps célestes qui traversent l'atmosphère et atteignent la croûte terrestre.

| Catégorie | Diamètre (D) | Nombre estimé | Proportion de la masse | Exemples | Caractéristiques / Composition |

|---|---|---|---|---|---|

| Corps géants | > 400 km | 4 | > 50 % | Cérès, Vesta, Pallas, Hygiea | Structure interne différenciée : noyau métallique, manteau silicaté, croûte |

| Grands astéroïdes | 100–400 km | ~200 | ~30 % | Interamnia (~330 km), Euphrosyne (~260 km) | Survivants de l’accrétion initiale, masse dominante dans la ceinture |

| Corps moyens | 50–100 km | ~2 000 | ~10 % | Hygiea (exemples) | Fragments significatifs mais moins massifs que les grands corps |

| Corps petits | 10–50 km | ~20 000 | ~5 % | Eros, Sylvia | Mélange silicates (S), carbone (C), métaux (M) |

| Très petits corps | 1–10 km | 1–2 millions | < 1 % | Itokawa (~0,33 km), Bennu (~0,49 km) | Chondrites ordinaires, régolithe poreux, fragments de collisions |

| Corps microscopiques | 10 m–1 km | ~500 milliards | < 0,1 % | - | Fragments très petits, alimentent le flux de météoroïdes |

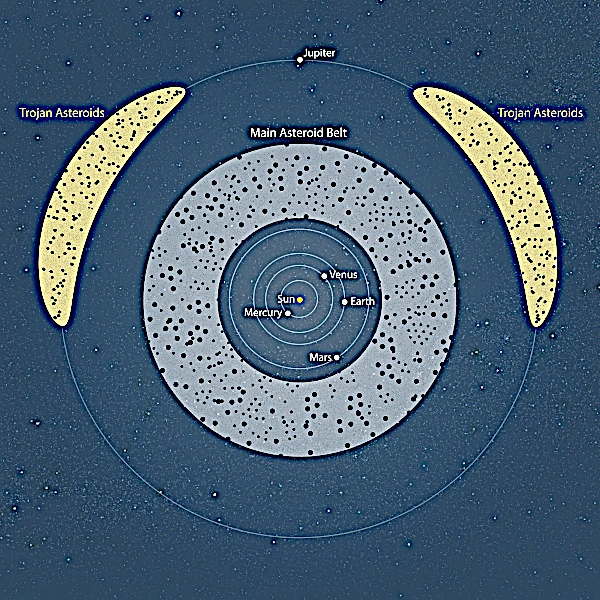

Les astéroïdes troyens sont des petits corps qui partagent l’orbite d’une planète ou d’un astéroïde plus massif, restant localisés autour des points d’équilibre gravitationnel appelés points de Lagrange. Dans le Système solaire, les plus célèbres sont les troyens de Jupiter, mais il existe aussi des troyens associés à Mars et à certains grands astéroïdes de la ceinture principale.

Certains des grands astéroïdes de la ceinture principale possèdent leurs propres "troyens" : des petits satellites co-orbitaux qui restent stabilisés dans les zones gravitationnelles stables autour des points L4 et L5, situés ±60° devant ou derrière l’astéroïde principal sur son orbite. Par exemple, Hektor (un astéroïde troyen de Jupiter) possède un petit compagnon, mais dans la ceinture principale, des configurations similaires existent à plus petite échelle.

Ces corps se sont probablement formés à partir du même matériau que leur astéroïde parent ou ont été capturés par des interactions gravitationnelles au cours de l’histoire de la ceinture principale. Les simulations numériques montrent que les troyens peuvent rester stables pendant des milliards d’années, à condition que l’orbite de l’astéroïde principal soit relativement circulaire et non perturbée de manière excessive par Jupiter.

Des missions actuelles et à venir, comme Lucy (NASA, lancée en 2021) et Hera (ESA, prévue pour 2026), permettront d’affiner notre compréhension des processus d’évolution des petits corps et de leur rôle dans l’histoire dynamique du Système solaire.

Les missions futures envisagent l'exploitation minière des astéroïdes pour leurs ressources en métaux précieux et en eau, cette dernière pouvant être transformée en propergol pour les voyages spatiaux longue distance.