Was, wenn das Leben weder das Ergebnis einer Kontingenz noch einer Finalität wäre, sondern der Ausdruck eines Phasenübergangs der Materie, die einem Energiefluss ausgesetzt ist?

Wie konnte das Leben vor etwa 3,8 Milliarden Jahren aus leblosen Molekülen auf der Erde entstehen? Diese Frage kann aus moderner Sicht durch die Untersuchung des Prinzips der minimalen Zelle angegangen werden. Es geht darum, die elementarste Organisationsform zu bestimmen, die in der Lage ist, einen regulierten inneren Zustand gegenüber Umweltschwankungen aufrechtzuerhalten und sich autonom zu reproduzieren.

Quelle: Klassische Theorien von Wissenschaftlern wie Alexander Oparin (1894–1980) und J.B.S. Haldane (1892–1964) schlugen vor, dass Leben allmählich aus einer „Ursuppe“ chemischer Elemente entstehen könnte. Heute ermöglicht das Konzept der minimalen Zelle, die Entstehung des Lebens als spontane Bildung eines Systems zu betrachten, das in der Lage ist, ein inneres Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und sich zu reproduzieren – basierend auf grundlegenden physikalischen und chemischen Gesetzen.

Moderne Zellen sind die grundlegende Einheit aller Lebewesen (Bakterien, Archaeen, Eukaryoten). Selbst die einfachsten Zellen sind jedoch bereits molekulare Kathedralen atemberaubender Komplexität.

Beim Menschen wird geschätzt, dass der Organismus etwa 37 Billionen Zellen enthält, die in mehr als 200 verschiedene Zelltypen unterteilt sind. Jeder Zelltyp besitzt spezifische morphologische und biochemische Merkmale, die an seine biologischen Funktionen angepasst sind.

Quelle: Laut Geoffrey H. Stoeckius und Mitautoren (2021) wurden beim Menschen mehr als 200 verschiedene Zelltypen identifiziert, die jeweils auf präzise physiologische Funktionen spezialisiert sind. Endosymbiontentheorie (Lynn Margulis, 1967): Erklärt den Ursprung von Mitochondrien und Chloroplasten durch die Einverleibung von Bakterien in eukaryotische Zellen.

Die frühe Erde bot ein gigantisches natürliches Experiment: Billiarden chemischer Reaktionen fanden gleichzeitig über Hundertmillionen von Jahren statt. Jeder warme Tümpel, jeder hydrothermale Riss, jedes poröse Mineral oder Tonkorn bildete ein Miniaturlabor, in dem sich organische Moleküle versammeln konnten. Ständig durch natürliche Zyklen über lange Zeiträume bewegt, folgten diese Moleküle allmählich den chemischen Wegen, die zu den Bausteinen des Lebens führen: Aminosäuren, Zucker, Lipide und RNA-Basen.

N.B.:

Obwohl die Debatten über den Ursprung des Lebens lebhaft bleiben, besteht in einem Punkt Konsens: Aminosäuren, die Proteine bilden, sind essentielle molekulare Bausteine für jeden lebenden Organismus. Darüber hinaus ist ihre natürliche Bildung im Weltraum möglich, da sie in Meteoriten gefunden wurden. Dies deutet darauf hin, dass Aminosäuren auf der frühen Erde wahrscheinlich verfügbar waren.

Quelle: Die Bedingungen der frühen Erde, mit ihren hydrothermalen Quellen, warmen Tümpeln und katalytischen Mineralien, wurden von Stanley Miller (1930–2007) und Harold Urey (1953) als „natürliche Labore“ für die präbiotische Synthese vorgeschlagen.

Atome sind aufgrund der thermischen Bewegung in ständiger Bewegung, was zu leichten Verschiebungen und Vibrationen innerhalb der Moleküle führt. Schwache chemische Bindungen wie Wasserstoffbrückenbindungen und Van-der-Waals-Kräfte (anziehende oder abstoßende Kräfte) halten die Atome in den primitiven kohlenstoffbasierten Molekülen zusammen. Kohlenstoff ist mit seinen 4 stabilen kovalenten Bindungen das perfekte Element für den Aufbau molekularer Strukturen.

Die zufälligen Vibrationen der Moleküle, die sich wie winzige elektrische Magnete verhalten, ermöglichen es chemischen Strukturen, gleichzeitig verschiedene räumliche Konformationen zu erkunden. Es entstehen ständig neue molekulare Formen, was die Chancen auf stabile Anordnungen erhöht. Diese Vielfalt bildet ein praktisch unbegrenztes Reservoir an molekularen Formen, von denen nur die elektromagnetisch stabilen Strukturen lange genug bestehen bleiben, um der natürlichen Selektion unterworfen zu werden.

Quelle: Wie die Arbeiten von Max Delbrück (1949) zu stochastischen Fluktuationen in biologischen Systemen zeigen, ermöglichen diese zufälligen Bewegungen chemischen Strukturen, gleichzeitig viele Konformationen zu testen. Molekulare Selbstorganisation: Arbeiten von Jean-Marie Lehn (geboren 1939) zur supramolekularen Chemie, mit Fokus auf schwache Wechselwirkungen (Wasserstoffbrückenbindungen, van-der-Waals-Kräfte).

Bestimmte molekulare Konfigurationen ermöglichen die natürliche Selbstreplikation, die auf einem einfachen Prinzip beruht: der strukturellen Komplementarität.

Ein Makromolekül (ein einfacher Strang, der in eine 3D-Form gefaltet ist) wirkt als eine Form, deren Gestalt und elektrische Ladungen bestimmte freie chemische Elemente in seiner Umgebung präzise anziehen. Diese freien Elemente richten sich entlang des Strangs nach ihrer chemischen Kompatibilität aus, um eine zweite, unterschiedliche komplementäre Kette zu bilden (wie ein fotografisches Negativ). Es entsteht eine Struktur aus zwei gepaarten Ketten, die Stück für Stück aus den umgebenden Komponenten zusammengesetzt wird.

Die beiden durch Wasserstoffbrückenbindungen zusammengehaltenen Ketten brechen schließlich auf natürliche Weise auseinander, bedingt durch die thermische Bewegung des Mediums. Dieses Energiegleichgewicht ist entscheidend, da genug Bewegung für Begegnungen und Trennungen nötig ist, aber nicht zu viel, um die Integrität der zusammengesetzten Strukturen (warme Tümpel, hydrothermale Quellen usw.) zu erhalten. Dieses komplementäre Makromolekül kann selbst als Form dienen, um die ursprüngliche Sequenz wiederherzustellen.

Durch diesen rein physikalisch-chemischen Mechanismus (Anziehung → Ausrichtung → Paarung → Trennung → Wiederherstellung der ursprünglichen Sequenz) wird verständlich, wie sich RNA-Makromoleküle, die zur Selbstreplikation fähig sind, auf der frühen Erde spontan bilden konnten.

Quelle: Die spontane Replikation von RNA-Molekülen fällt in den Rahmen der RNA-Welt-Hypothese, vorgeschlagen von Walter Gilbert (1986), die nahelegt, dass RNA sowohl Informationen speichern als auch chemische Reaktionen katalysieren konnte.

Das System wird autokatalytisch: Bestimmte RNA-Moleküle replizieren sich schneller als andere, indem sie freie Nukleotide (A, G, C, U) effizienter rekrutieren. Kleine Fehler und Variationen erzeugen neue Formen mit unterschiedlichen Kopiergeschwindigkeiten und Stabilitäten. Die schnellsten und stabilsten Moleküle vermehren sich, die weniger effizienten verschwinden. Diese Selektion ist natürlich und ergibt sich direkt aus den Gesetzen der chemischen Kinetik in einem Nicht-Gleichgewichtssystem, das heißt, einem bewegten und durch einen konstanten Materiefluss gespeisten System.

Quelle: Die Dynamik der autokatalytischen Selektion erinnert an die von Eigen und Schuster (1977) vorgeschlagenen Modelle zu Hyperzyklen, die beschreiben, wie Wettbewerb und Replikation bestimmte Moleküle in nicht-gleichgewichtigen chemischen Systemen begünstigen.

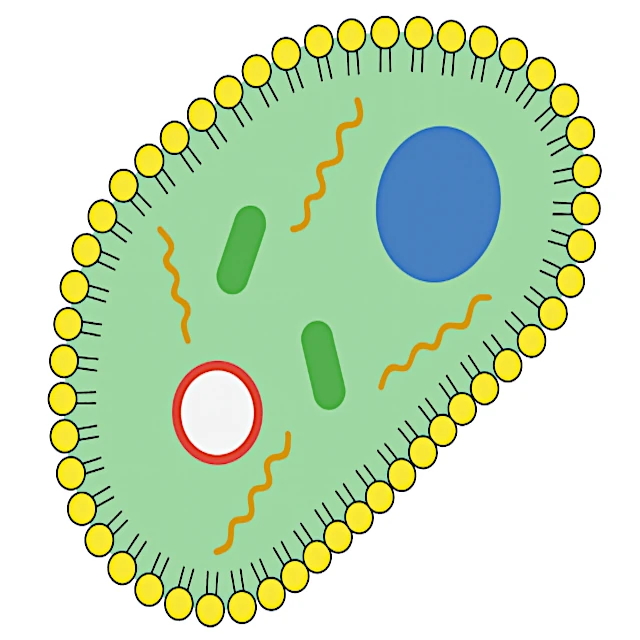

Der Übergang von replikativen Molekülen zu einer echten Zelle erfordert das Auftreten eines Membran-Kompartiments. Biologische Membranen bestehen aus Phospholipiden, amphiphilen Molekülen, die sich in wässriger Umgebung spontan zu Doppelschichten organisieren. Diese Selbstorganisation ist natürlich: Sie ist thermodynamisch günstig und erfolgt ohne äußere Einwirkung, ähnlich wie eine Seifenblase, die sich spontan auf der Wasseroberfläche bildet.

Eine durch eine Lipidmembran geschützte Protозelle, die RNA-Moleküle enthält, die sich replizieren können, besitzt die wesentlichen Merkmale eines minimalen lebenden Organismus. Sie verfügt über einen Stoffwechsel (Produktion ihrer eigenen internen Komponenten), eine Reproduktionsfähigkeit (Zellteilung) und einen übertragbaren Informationsträger (RNA). Ab diesem Stadium kann die darwinistische Evolution voll wirken und die effizientesten Protозellen begünstigen, um in ihrer Umgebung zu wachsen und sich zu teilen.

Quelle: Die Selbstorganisation von Phospholipiden zu Doppelschichten wurde experimentell beobachtet und durch die Thermodynamik amphiphiler Systeme erklärt (Bangham et al., 1965). Dies zeigt, dass die Membranbildung keine biologische Intervention erfordert.