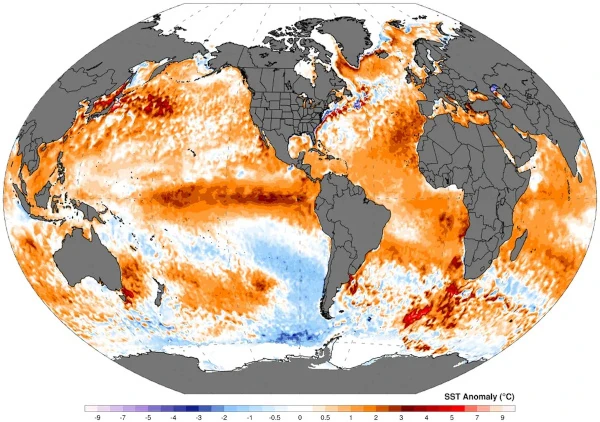

Bildbeschreibung: Die Folgen des El-Niño-Phänomens sind die Erwärmung der Meeresoberfläche und die Veränderung der atmosphärischen Zirkulation.National Centers for Environmental Prediction, USA.(Public Domain).

El Niño und La Niña sind gegensätzliche Phasen des El Niño-Southern Oscillation (ENSO)-Zyklus, eines wiederkehrenden Klimaphänomens, das erhebliche Auswirkungen auf das globale Klima hat. Dieser Zyklus ist durch Schwankungen der Meeresoberflächentemperatur im äquatorialen Pazifik gekennzeichnet und beeinflusst die Wetter- und Klimabedingungen auf der ganzen Welt.

El Niño äußert sich durch eine abnormale Erwärmung des Oberflächenwassers im zentralen und östlichen Pazifik. Dieses Phänomen tritt alle 2 bis 7 Jahre auf und dauert im Allgemeinen 9 bis 12 Monate.

Die Folgen dieses Phänomens sind die Erwärmung der Meeresoberfläche und die Veränderung der atmosphärischen Zirkulation. Tatsächlich führt eine Verringerung der Passatwinde (Ost-West-Winde) zu einer Abschwächung der Äquatorströmung, wodurch sich warmes Wasser im Ostpazifik ansammelt. Darüber hinaus verändert die angesammelte Wärme im Ostpazifik die Konvektionsmuster der Atmosphäre, verschiebt Niederschlagsgebiete und beeinflusst globale Wettersysteme.

Die Erwärmung des Ozeans führt zu einer zusätzlichen Verringerung der Passatwinde und verstärkt so das Phänomen.

La Niña ist das Gegenteil von El Niño und ist durch eine abnormale Abkühlung des Oberflächenwassers im zentralen und östlichen Pazifik gekennzeichnet. Es tritt mit einer ähnlichen Häufigkeit wie El Niño auf, dauert jedoch tendenziell länger, oft 1 bis 2 Jahre.

Die Folgen dieses Phänomens sind die Verstärkung der Passatwinde. Tatsächlich verstärken sich die Ost-West-Winde, was den Transport von warmem Wasser in Richtung Westen des Pazifiks verstärkt und kaltes Wasser aus den Tiefen im Osten heraufbringt. Darüber hinaus führt die Zunahme des Kaltwasserauftriebs im Ostpazifik zu einem Rückgang der Oberflächentemperaturen.

Die Abkühlung der Oberfläche verstärkt die Passatwinde und verstärkt das La-Niña-Phänomen.

El Niño hat klimatische Auswirkungen auf Südamerika. Die Folgen sind heftige Regenfälle und Überschwemmungen an der Westküste, insbesondere in Peru und Ecuador.

In Nordamerika sind die Winter im Süden der USA milder und feuchter, auch im Nordwestpazifik werden Dürren beobachtet.

In Südostasien und Australien sind die Dürren schwerwiegender und die Gefahr von Waldbränden erhöht.

In Afrika sind einige Regionen, insbesondere im südlichen und östlichen Afrika, trockener.

La Niña verändert auch das Klima in Südamerika. An der Westküste sind die Regionen trockener.

In Nordamerika sind die Winter im Nordwesten der USA kälter und feuchter, während im Süden trockenere Bedingungen beobachtet werden.

In Südostasien und Australien regnet es häufiger, was die Überschwemmungsgefahr erhöht.

In Afrika sind die Bedingungen in einigen Gebieten, beispielsweise in Ostafrika, feuchter.

El Niño trägt zu einem Anstieg der globalen Temperaturen um +0,2° bis 1° (wie im Jahr 2023) bei, was Hitzewellen und thermische Anomalien in verschiedenen Regionen der Welt verschärft.

Das El Niño-Phänomen hat weltweit erhebliche klimatische und sozioökonomische Auswirkungen. Diese Auswirkungen variieren je nach Intensität des Phänomens und der Verwundbarkeit der betroffenen Regionen.

El Niño verändert das Niederschlagsmuster und führt zu sintflutartigen Regenfällen an der Westküste Südamerikas, insbesondere in Peru und Ecuador. Diese starken Regenfälle verursachen verheerende Überschwemmungen, Erdrutsche und erhebliche Schäden an der Infrastruktur.

El Niño wird in Australien und Indonesien häufig mit schweren Dürren in Verbindung gebracht, die zu Wasserknappheit, Ernteausfällen und einem erhöhten Risiko von Waldbränden führen.

Das südliche Afrika und Indien erleben Dürreperioden, die sich auf die Wasserversorgung und die landwirtschaftlichen Erträge auswirken.

El Niño 1997–1998 war der stärkste des 20. Jahrhunderts. Es verursachte Dürren in Indonesien und Neuguinea, Waldbrände im Amazonasgebiet und Überschwemmungen in Südamerika und Ostafrika. Es wird geschätzt, dass dieses Ereignis einen wirtschaftlichen Schaden in Höhe von 36 Milliarden US-Dollar verursacht hat.

El Niño 1982–1983 verursachte verheerende Dürren in Australien und im südlichen Afrika sowie Überschwemmungen in Südamerika und Kalifornien. Es wird geschätzt, dass dieses Ereignis einen wirtschaftlichen Schaden in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar verursacht hat.

Der El Niño 2015–2016 verursachte Dürren in Äthiopien und Somalia, Überschwemmungen in Südamerika und China sowie massive Korallenbleiche im Great Barrier Reef. Es wird geschätzt, dass dieses Ereignis einen wirtschaftlichen Schaden in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar verursacht hat.