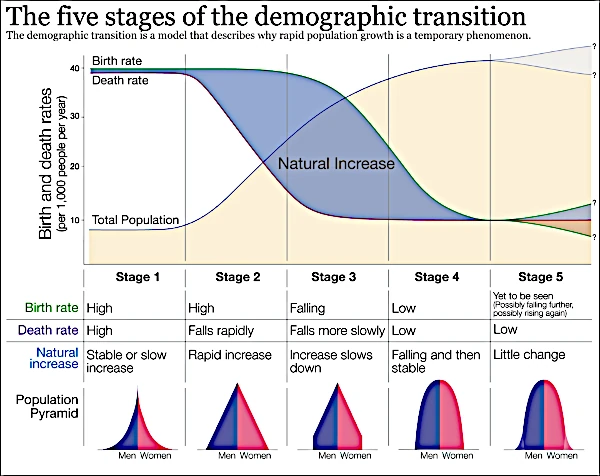

Der demografische Übergang bezieht sich auf den allmählichen Übergang einer Bevölkerung von einem traditionellen demografischen Regime – gekennzeichnet durch eine hohe Geburtenrate und Sterblichkeit – zu einem modernen Regime, in dem diese beiden Raten niedrig sind. Dieses Phänomen ist eng mit der Industrialisierung, dem Gesundheitswesen sowie dem medizinischen und technischen Fortschritt verbunden. Generell gliedert es sich in vier Phasen:

Alle menschlichen Gesellschaften scheinen diesen Übergang früher oder später zu durchlaufen, aber die Zeitlichkeit variiert stark je nach Kontinent. Westeuropa begann diesen Wandel im 18. Jahrhundert.eJahrhundert, während sich einige Länder Afrikas südlich der Sahara noch heute in Phase 2 oder 3 befinden. Diese Zeitverzögerung erzeugt erhebliche geopolitische Dynamiken: Migrationsdruck, unausgewogenes städtisches Wachstum, Spannungen um Ressourcen.

Der demografische Übergang fungiert als irreversibler Phasenwechsel in einem komplexen System: Sobald die Mechanismen aktiviert sind (Sterblichkeitskontrolle, Geburtenkontrolle, Änderung des Sozialverhaltens), wird die Rückkehr zum vorherigen Regime wie eine Änderung des thermodynamischen Zustands höchst unwahrscheinlich. Dieser Strukturwandel verändert das Gleichgewicht zwischen Geburten und Todesfällen tiefgreifend und verändert damit das Entwicklungstempo menschlicher Gesellschaften.

Eine der Hauptfolgen ist dieAlterung der Bevölkerung. In der Physik würden wir sagen, dass das System „Bevölkerung“ seine zeitliche Entropie erhöht: Der Anteil alternder Staaten nimmt mit der Zeit zu. In einer Gesellschaft mit einer hohen Geburtenrate ist die Alterspyramide an der Basis breit. Doch sobald die Fruchtbarkeit sinkt, schrumpft diese Basis und der Anteil älterer Menschen steigt mechanisch. In Frankreich beispielsweise stieg der Anteil der über 65-Jährigen von 10 % im Jahr 1970 auf über 21 % im Jahr 2025. Diese Verschiebung wirkt sich direkt auf den Abhängigkeitsquotienten aus: die Zahl der Inaktiven pro Erwerbstätigem.

Ein weiterer Effekt:Rückgang der Fruchtbarkeitsrate. Dieser Parameter ist ein makroskopischer Marker für die Reproduktionsdynamik eines lebenden Systems. Die Schwelle für den Generationswechsel, die oft bei \(2,1\) Kindern pro Frau liegt, wird in den meisten entwickelten Ländern nicht mehr erreicht. Dieses Phänomen resultiert aus der Verallgemeinerung des Zugangs zu Bildung, insbesondere für Frauen, der Verbreitung von Verhütungsmethoden, der Erhöhung des Alters beim ersten Kind und aktuellen wirtschaftlichen Zielkonflikten (Gebärkosten, berufliche Instabilität, Urbanisierung).

Dieser demografische Rückgang führt auch zu einemAbnahme der natürlichen Wachstumsrate. Laut Prognosen der Vereinten Nationen ist das jährliche Bevölkerungswachstum weltweit von mehr als 2 % in den 1960er Jahren auf rund 0,8 % im Jahr 2025 gesunken. Einige Regionen, insbesondere Osteuropa und Japan, erleben bereits einen natürlichen Bevölkerungsrückgang, ein Phänomen, das anderswo durch das Wachstum junger Bevölkerungsgruppen in Afrika südlich der Sahara noch abgeschwächt wird.

Die Auswirkungen dieser Dynamik sind systemischer Natur:

Dieser Prozess wird auch begleitet von astädtischer Übergang. Megastädte absorbieren den Großteil des verbleibenden Bevölkerungswachstums, was zu lokaler Überbelegung, erhöhtem Energiefluss und Wasserknappheit führt. Dies erhöht die Belastung der Infrastruktursysteme (Wohnen, Transport, Sanitärversorgung) und verursacht außer Kontrolle geratene Effekte, analog zu den positiven Rückkopplungen, die in der Physik nichtlinearer Systeme beobachtet werden.

Schließlich markiert der demografische Wandel einekultureller Wandeltief. Das Kind ist keine wirtschaftliche Notwendigkeit oder soziale Verpflichtung mehr, sondern eine persönliche, überlegte und oft aufgeschobene Entscheidung. Diese Verschiebung im Verhältnis zur menschlichen Fortpflanzung ist auf der biologischen und soziologischen Ebene der Art einzigartig.Homo sapiens. Durch die Veränderung der grundlegenden Parameter der Reproduktion und des Überlebens definiert der demografische Wandel den Lebenszyklus, die soziale Organisation und die Wirtschaftsstrukturen neu.

Nach dem klassischen vierphasigen demografischen Übergang sprechen einige Demographen und Sozialwissenschaftler heute von der Entstehung einesfünfte Phasegekennzeichnet durch einen anhaltenden demografischen Rückgang in mehreren fortgeschrittenen Gesellschaften. Diese Phase zeichnet sich nicht nur durch eine sehr niedrige Fruchtbarkeit aus, sondern auch durch eine neue sozioökonomische und biologische Dynamik, die mit mehreren voneinander abhängigen Faktoren verbunden ist.

Die systemischen Konsequenzen sind wichtig und können mit einem nicht im Gleichgewicht befindlichen dissipativen System verglichen werden, das zu einem neuen stationären Zustand tendiert, der durch eine stabile oder abnehmende Bevölkerung gekennzeichnet ist:

Dieses Phänomen wirft auch grundlegende Fragen zur Nachhaltigkeit des globalen Bevölkerungswachstumsmodells, zur Fähigkeit von Gesellschaften, sich an den Bevölkerungsrückgang anzupassen, und zur Rolle der öffentlichen Politik bei der Stimulierung oder Regulierung der demografischen Dynamik auf. Somit könnte die fünfte Phase eine neue Stufe der soziobiologischen Evolution des Menschen darstellen, die durch eine komplexe Interaktion zwischen biologischen, ökologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Faktoren gekennzeichnet ist.

Die Wechselwirkung zwischen dem globalen Klimawandel und dem Bevölkerungsrückgang in mehreren Regionen der Welt kann zu unerwarteten systemischen Risiken führen, d. h. atödlicher SchockAuswirkungen auf die globale sozioökonomische und ökologische Stabilität haben. Diese Risiken resultieren aus komplexen nichtlinearen Rückkopplungen, die durch außer Kontrolle geratene Phänomene in Verbindung mit strukturellen Grenzen der menschlichen Anpassungsfähigkeiten gekennzeichnet sind.

Aus physikalischer Sicht können wir diesen Schock als die Konvergenz zweier dynamischer Prozesse mit unterschiedlicher Zeitlichkeit, die jedoch stark voneinander abhängig sind, konzeptualisieren:

Zu den identifizierten spezifischen Risiken zählen über gut dokumentierte Bedrohungen hinaus auch Phänomene, die von der menschlichen Intuition nicht vorhergesehen werden, aber wahrscheinlich durch komplexe Wahrscheinlichkeitsmechanismen und systemische Rückkopplungen auftreten:

Diese sogenannten „unerwarteten“ oder „nicht-intuitiven“ Risiken entstehen oft durch das Zusammenspiel mehrerer gekoppelter Faktoren und erzeugen hochdimensionale Dynamiken, in denen seltsame Attraktoren oder Bifurkationen auftreten können. Ihre Eintrittswahrscheinlichkeit ist individuell gering, ihre potenziellen Auswirkungen sind jedoch hoch genug, um eine systemische Integration in Demografie- und Klimaprognosemodelle zu rechtfertigen.

Der demografische Wandel markiert einen Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Es beschränkt sich nicht auf eine Frage der Zahlen: Es drückt die Fähigkeit der menschlichen Spezies aus, sich von natürlichen und umweltbedingten Zwängen zu befreien, aber auch die Auswirkungen dieser Emanzipation kollektiv bewältigen zu müssen. In diesem Sinne ist es ebenso wie Sprache, Landwirtschaft oder Schrift voll und ganz Teil der kulturellen Entwicklung der Menschheit.