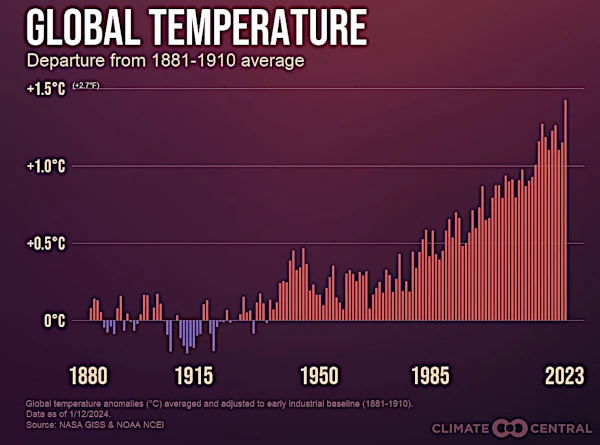

Bildbeschreibung: Diagramm, das die Entwicklung der globalen Temperaturen seit Beginn der Klimaaufzeichnungen zeigt. Die heißesten Jahre sind die jüngsten und verdeutlichen den Trend zur globalen Erwärmung. Bildquelle:Klimazentrale.

Seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen im späten 19. Jahrhundert beobachten Wissenschaftler einen klaren Trend der globalen Erwärmung. Dieses als globale Erwärmung bekannte Phänomen wird hauptsächlich auf die Zunahme von Treibhausgasen in der Atmosphäre zurückgeführt, die auf menschliche Aktivitäten wie die Verbrennung fossiler Brennstoffe, die Abholzung von Wäldern und die intensive Landwirtschaft zurückzuführen sind.

Die globale Erwärmung ist ein globales Phänomen, das unseren Planeten seit mehreren Jahrzehnten beeinträchtigt. Temperaturaufzeichnungen zeigen einen klaren Trend: Die heißesten Jahre folgen in besorgniserregendem Tempo aufeinander. Das Verständnis dieser Entwicklung ist entscheidend für das Verständnis aktueller und zukünftiger Umweltherausforderungen.

Die wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen konzentrieren sich hauptsächlich auf die letzten drei Jahrzehnte. Von diesen hält 2023 den Rekord für das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, dicht gefolgt von 2016, 2020, 2019, 2015 und 2017. In diesen Jahren lagen die globalen Durchschnittstemperaturen um mehr als ein Grad Celsius über den vorindustriellen Durchschnittswerten (vor 1880).

Diese hohen Temperaturen hatten erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt, darunter ein beschleunigtes Abschmelzen von Gletschern und Eiskappen, einen Anstieg des Meeresspiegels und eine Zunahme der Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse wie Hurrikane, Dürren und Überschwemmungen.

Diese Jahre markieren einen besorgniserregenden Trend, da die globalen Durchschnittstemperaturen die saisonalen Normen überschreiten. Temperaturanomalien, also Abweichungen vom Referenzdurchschnitt (1951-1980), sind zunehmend positiv und deuten auf eine anhaltende Erwärmung hin.

Die globale Erwärmung wird hauptsächlich auf die Zunahme von Treibhausgasen in der Atmosphäre zurückgeführt, darunter Kohlendioxid (CO2) und Methan (CH4). Diese Gase speichern Wärme und tragen zum natürlichen Treibhauseffekt bei, ihre übermäßige Konzentration stört jedoch das Klimagleichgewicht.

Hauptverantwortlich für diesen Anstieg sind menschliche Aktivitäten wie die Verbrennung fossiler Brennstoffe, die Abholzung von Wäldern und die intensive Landwirtschaft. Die rasante Industrialisierung und das Bevölkerungswachstum haben diese Prozesse beschleunigt und die globale Erwärmung verschärft.

Die Folgen der globalen Erwärmung sind enorm und vielfältig. Dazu gehören das Abschmelzen von Polareis und Gletschern, der Anstieg des Meeresspiegels, häufigere und intensivere Extremwetterereignisse sowie Auswirkungen auf die Artenvielfalt und Ökosysteme.

Schmelzendes Eis trägt zum Anstieg des Meeresspiegels bei und bedroht Küstengebiete und tief liegende Inseln. Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und Stürme kommen häufiger und zerstörerischer vor und beeinträchtigen Bevölkerung und Infrastruktur. Auch die Artenvielfalt ist gefährdet, da Arten durch Lebensraumverlust und veränderte Umweltbedingungen bedroht sind.

Im Jahr 2023 erreichte der weltweite Primärenergieverbrauch ein beispielloses Niveau und stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 % auf 172.225 TWh. Unterdessen erreichte auch der Verbrauch fossiler Brennstoffe mit einem Anstieg von 1,6 % bei Kohle und 2 % bei Öl einen historischen Höhepunkt und überschritt erstmals weltweit die Marke von 100 Millionen Barrel. Auch die energiebedingten CO2-Emissionen stiegen um 2 % und überschritten erstmals die 40-Gigattonnen-Schwelle.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen in fortgeschrittenen Volkswirtschaften abnimmt. In Europa ist der Anteil fossiler Brennstoffe am Primärenergiemix zum ersten Mal seit der industriellen Revolution aufgrund eines Nachfragerückgangs und der Zunahme erneuerbarer Energien unter 70 % gesunken. In den Vereinigten Staaten ist ein leichter Rückgang des Verbrauchs fossiler Brennstoffe zu beobachten, obwohl diese immer noch mehr als 80 % der Primärenergie des Landes ausmachen.

Es wird erwartet, dass der weltweite Energiebedarf bis 2050 von 11 % (Szenario mit anhaltender Dynamik) auf 18 % (Szenario mit langsamem Wachstum) steigen wird.