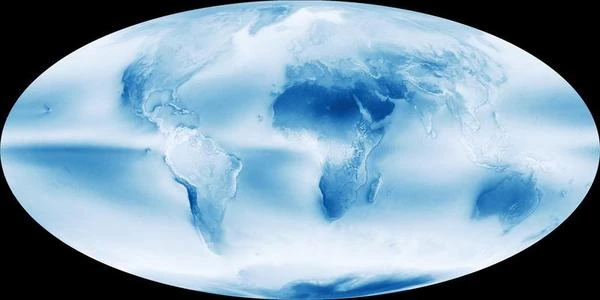

Bildbeschreibung: Diese Karte derWolkendeckestellt a dar„durchschnittliche Bewölkung“aller NASA-Satellitenbeobachtungen zwischen Juli 2002 und April 2015. Die Farben reichen von Dunkelblau (keine Wolken) über Hellblau (einige Wolken) bis hin zu Weiß (häufige Wolken). Es gibt drei große „Bänder“, in denen der Himmel auf der Erde oft bewölkt ist. Aber an manchen Orten auf dem Planeten begünstigt die Form der Landschaft Wüsten (Tibetische Plateau-Wüste, Death Valley-Wüste, Death Valley in Kalifornien östlich der Sierra Nevada, Atacama-Wüste in Südamerika). Bildquelle: NASA Earth Observatory von Jesse Allen und Kevin Ward, unter Verwendung von Daten vonMODIS-Wissenschaftsteam, NASA Goddard Space Flight Center.

Satellitenbeobachtungen und Astronautenfotos zeigen, dass Wolken den Himmel der Erde dominieren.

Von Wasserdampf bis hin zu riesigen Wolkenstrukturen ist der Himmel im Durchschnitt zu 67 % verdeckt. Diese erstaunliche Zahl ist das Ergebnis eines Jahrzehnts von Beobachtungen und zeigt, dass die Erdoberfläche im Allgemeinen von Wolken bedeckt ist.

Über den Ozeanen ist die Wolkendecke besonders hoch, da über den Ozeanen zu jedem Zeitpunkt nur 10 % des Himmels völlig wolkenfrei sind. Während auf den Kontinenten 30 % des Himmels komplett blau sind.

Das wolkige Erscheinungsbild der Erde ist auf dieser Weltkarte unverkennbar, die anhand von Daten neu erstellt wurde, die von den wissenschaftlichen Beobachtungsinstrumenten an Bord der Satelliten des EOS-Programms (Earth Observing System) gesammelt wurden, darunter der Satellit Terra, dann Aqua und dann Aura, der 2004 gestartet wurde und 2015 noch in Betrieb war. Die verschiedenen Instrumente, Spektrometer, Radiometer, Echolote und Sensoren, machen alle ein bis zwei Tage ein vollständiges Bild der Erde. Sie sollen globale Messungen liefern, beispielsweise Schwankungen der Wolkenbedeckung oder des Strahlungshaushalts.

Die Interpretation dieser Daten ist heikel, da dieser Durchschnitt der Wolkenverteilung weder alle Tage des Zeitraums noch die jahreszeitlichen Schwankungen, noch die Höhe der Wolken oder das Vorhandensein oder Fehlen mehrerer Wolkenschichten erschöpfend darstellt. Es informiert uns jedoch korrekt über sehr bewölkte Regionen im Vergleich zu sehr sonnigen Regionen, die von MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) beobachtet werden. Die Empfindlichkeit dieses Instruments ist je nach Umgebung (auf dem Meer, an Küsten, in Wüsten oder auf bewachsenen Landflächen) etwas unterschiedlich.

Hinweis: :

MODISerkennt Wolken über dunklen Oberflächen von Ozeanen und Wäldern besser als über hellen Eisoberflächen. Ebenso sind Zirruswolken von Sensoren schwieriger zu erkennen als dicke Schichten von Kumuluswolken.

Es gibt drei große „Bänder“, in denen der Himmel auf der Erde oft bewölkt ist.

Dorterstes Wolkenbandist ein schmales äquatoriales Band, das den Pazifik, Südamerika, den Atlantik, Afrika und Indonesien durchquert. Dies zeigt, wie warme, feuchte Luft aus der Äquatorzone mit kälterer Luft aus den Tropen kollidiert. Bei diesem Wärmeaustausch steigt warme, feuchte Luft auf, kühlt ab und kondensiert zu Wolken, die in einem Gebiet namens „Gewitter“ entsteheninnertropische Konvergenzzone (ZCIT).

Die anderen beiden Wolkenbänder befinden sich in mittleren Breiten, bei 60 Grad Nord und 60 Grad Süd. Sie sind auf den thermischen Schock zwischen der Polarluftzirkulation und der Luftzirkulation in den mittleren Breiten zurückzuführen, die aufsteigt, abkühlt und zu Wolken kondensiert. Umgekehrt hemmt absteigende Luft die Wolkenbildung. So verhindert die absteigende Luft zwischen 15 und 30 Grad nördlich und südlich des Äquators die Bildung von Wolken und begünstigt die Wüsten, die wir auf dieser Karte in diesen Breiten sehen können.

Es gibt auch eine Tendenz zur Wolkenbildung vor den Westküsten von Kontinenten, insbesondere vor Südamerika, vor Afrika und vor Nordamerika. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Oberflächenwasser der Ozeane aufgrund der Rotation der Erde um ihre Achse vom westlichen Rand der Kontinente nach Westen gedrückt wird.

In diesem Prozess aufgerufenAufschwungKaltes Wasser aus der Tiefe steigt auf und ersetzt das warme Oberflächenwasser, das die Luft über dem Wasser abkühlt. Die feuchte Meeresluft kühlt ab, der Wasserdampf kondensiert zu Wassertröpfchen und bildet niedrige Wolken, sogenannte marine Stratocumulus.

DERStratocumulussind die häufigsten Wolken der Welt, sie bedecken etwa ein Fünftel der Erdoberfläche. An manchen Orten auf dem Planeten begünstigt die Form der Landschaft Wüsten. Tatsächlich stoppen Gebirgszüge die Luftströmungen und damit den Regen, der dazu neigt, die Hänge hinunterzustürzen. Während sich auf der anderen Seite der windgeschützten Bergbarriere Wüsten entwickeln, wie die Tibetische Hochebene nördlich des Himalaya-Gebirges, das Death Valley im Südosten Kaliforniens östlich der Sierra Nevada und die Atacama-Wüste in Südamerika östlich der Anden.