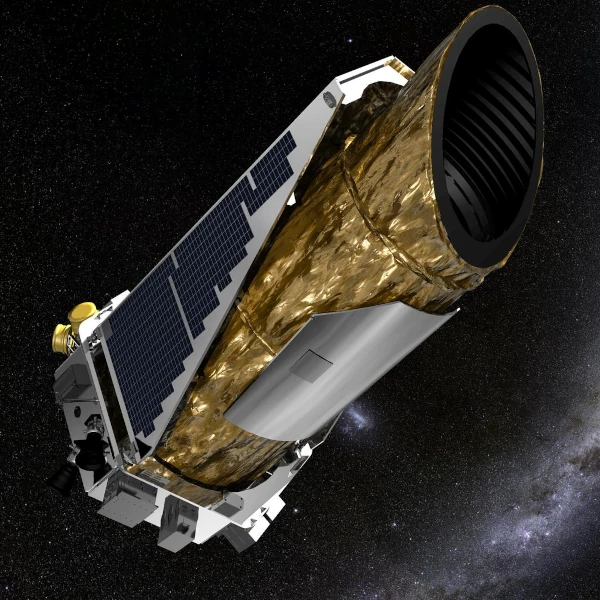

Das im März 2009 von der NASA gestartete Kepler-Weltraumteleskop hat unser Verständnis des Kosmos radikal verändert. Kepler wurde für die kontinuierliche Überwachung von mehr als 150.000 Sternen in einem festen Teil des Himmels zwischen den Sternbildern Schwan und Leier entwickelt und suchte nach der winzigen Signatur eines Planeten, der vor seinem Stern vorbeizieht. Diese Art der Beobachtung mit beispielloser photometrischer Präzision hat es ermöglicht, Tausende von extrasolaren Planeten zu entdecken, die oft die Größe der Erde haben. Bis 2024 wurden mit Kepler mehr als 4.000 Exoplaneten bestätigt, und Tausende weitere müssen noch bestätigt werden.

Das Grundprinzip der Mission basiert auf der sogenannten Transitmethode: Wenn ein Planet vor seinem Stern vorbeizieht, verringert er vorübergehend die empfangene Helligkeit. Kepler misst diese Variationen mit einer relativen Genauigkeit in der Größenordnung von \(10^{-5}\) und ermöglicht so die Entdeckung von Tellur-Exoplaneten. Die Amplitude der Lichtschwächung \(\Delta F/F\) ergibt sich aus dem Verhältnis der Flächen: \[ \frac{\Delta F}{F} \ approx \left( \frac{R_p}{R_\star} \right)^2 \] wobei \(R_p\) der Radius des Planeten und \(R_\star\) der des Sterns ist. Eine Erde vor einer Sonne induziert ein Signal von nur 0,0084 %.

Keplers Sichtfeld deckt nur 0,25 % des Himmels ab, was einer auf Armlänge ausgestreckten Hand entspricht. Allerdings hat Kepler in dieser begrenzten Region eine Fülle von Welten entdeckt, die von Gasriesen bis hin zu Gesteinsplaneten reichen, einige davon in der bewohnbaren Zone ihres Sterns. Die Verteilung der Planetenradien offenbart eine unerwartete Fülle von Supererden (zwischen dem 1,5- und 2,5-fachen des Erdradius) und Mini-Neptunen, Kategorien, die in unserem Sonnensystem nahezu fehlen.

Keplers Ergebnisse ermöglichen es nun, die potenzielle Anzahl von Planeten in unserer Galaxie zu extrapolieren. Laut statistischen Daten der Mission wird geschätzt, dass etwa 20 bis 50 % der sonnenähnlichen Sterne in ihrer bewohnbaren Zone einen Gesteinsplaneten beherbergen könnten. Dies entspricht allein in der Milchstraße mehreren zehn Milliarden potenziell bewohnbaren Welten. Damit legte die Mission den Grundstein für eine neue Himmelskartographie, die nicht mehr nur auf den Sternen, sondern auf ihren Planetensystemen basiert.

Trotz des offiziellen Endes der Mission im Oktober 2018 nach dem Ausfall der Gyroskope treiben die Kepler-Daten die Forschung weiterhin voran. Sein Nachfolger, das TESS-Teleskop (Transiting Exoplanet Survey Satellite), übernimmt seinen Ansatz, verfügt jedoch über ein viel größeres Beobachtungsfeld. Kepler markierte einen erkenntnistheoretischen Wendepunkt: Er bestätigte, dass Planeten die Regel und nicht die Ausnahme seien. Es bot auch einen robusten statistischen Rahmen für die vergleichende Planetologie und läutete eine Ära ein, in der entfernte Welten keine hypothetischen Objekte mehr, sondern gemessene Einheiten sind.

Kepler beobachtete nur einen verschwindend kleinen Teil des Himmels und entdeckte dennoch Tausende von Welten. Wenn man diese Ergebnisse extrapoliert, wird klar, dass unsere Galaxie voller Planeten ist, von denen einige sehr unterschiedlich sind, andere der Erde überraschend ähnlich sind. Durch die Erstellung dieser neuen Karte des Himmels hat Kepler unsere Beziehung zum Universum grundlegend verändert: Wir suchen nicht mehrWennEs gibt andere Welten, aberWie viel, OderUndWannKönnen wir sie erkunden?

| Name | Radius (Erde = 1) | Masse (geschätzt, M⊕) | Umlaufzeit (Tage) | Entfernung zum Stern (AU) | Host-Star | Spektraltyp | Wohnbereich | Jahr der Entdeckung |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Kepler-186f | 1.11 | ~1,4 | 129,9 | 0,36 | Kepler-186 | M1V | Ja | 2014 |

| Kepler-452b | 1,63 | ~5,0 | 384,8 | 1.05 | Kepler-452 | G2V | Ja | 2015 |

| Kepler-62f | 1.41 | ~2,8 | 267,3 | 0,72 | Kepler-62 | K2V | Ja | 2013 |

| Kepler-442b | 1,34 | ~2.3 | 112.3 | 0,41 | Kepler-442 | K5V | Ja | 2015 |

| Kepler-438b | 1.12 | ~1.3 | 35.2 | 0,17 | Kepler-438 | M | Ja | 2015 |

| Kepler-1649c | 1.06 | ~1.2 | 19.5 | 0,065 | Kepler-1649 | M5V | Ja | 2020 |

| Kepler-1544b | 1,48 | ~2,6 | 168,8 | 0,59 | Kepler-1544 | K | Ja | 2016 |

| Kepler-1652b | 1,60 | ~3,7 | 38.1 | 0,23 | Kepler-1652 | M | Ja | 2016 |

| Kepler-705b | 1.22 | ~1,6 | 58,0 | 0,29 | Kepler-705 | M | Ja | 2016 |

| Kepler-296e | 1,75 | ~4,0 | 34.1 | 0,18 | Kepler-296 | M1V | Ja | 2014 |

Quellen: NASA Exoplanet Archive (2024), Torres et al. (2015), Rowe et al. (2014), Morton et al. (2016), Dressing & Charbonneau (2015), Chen & Kipping (2017), Barclay et al. (2015), NASA Ames.