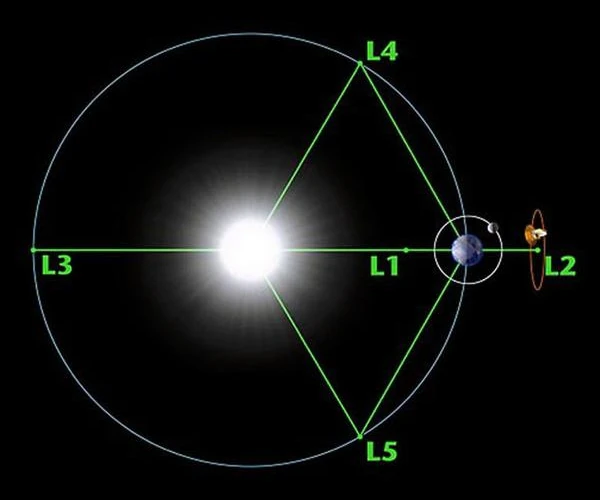

Lagrange-Punkte, benannt nach dem MathematikerJoseph-Louis Lagrange(1736-1813), der sie 1772 beschrieb, stellen stabile Orbitalpositionen zwischen zwei Körpern im Sonnensystem dar. Diese besonderen Punkte, fünf an der Zahl (L1, L2, L3, L4, L5), befinden sich dort, wo die Gravitationskräfte und die Zentrifugalkraft perfekt im Gleichgewicht sind.

Mit anderen Worten: Lagrange-Punkte sind wie „natürliche Stationen“ im Weltraum, an denen sich die Schwerkraft und die Rotation des Sonne-Erde-Systems gegenseitig ausgleichen. Sie bieten ideale Standorte für die Installation von Satelliten oder die Beobachtung des Universums, ohne ständig durch die Gravitationskräfte gestört zu werden.

Punkt L1, zwischen der Erde und der Sonne gelegen, etwa 1,5 Millionen Kilometer von unserem Planeten entfernt, bietet eine einzigartige Position für die ununterbrochene Sonnenbeobachtung. Seit 1995 ist dort die Sonde SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) stationiert, die wichtige Daten zur Sonnenaktivität liefert.

Auf der der Erde gegenüberliegenden Seite von L1 beherbergt L2 Observatorien wie das James Webb Space Telescope (JWST) und Gaia. L2 ist durch die Erde vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und ermöglicht astronomische Infrarotbeobachtungen (stabil bei -233 °C) des Weltraums.

L3 befindet sich auf der der Erde gegenüberliegenden Seite der Sonne. Von der Erde aus sehr schwer zu erreichen und zu beobachten, bleibt es für Studien der Himmelsmechanik und Simulationen hauptsächlich theoretisch. In L3 gibt es keine Missionen.

L3 ist immer noch hinter der Sonne verborgen und hat zwar zur Fiktion inspiriert, ist aber von geringem praktischem Interesse.

L4 und L5 bilden gleichseitige Dreiecke zwischen Sonne und Erde und sind die einzigen natürlich stabilen Punkte. Das bedeutet, dass Asteroiden oder Satelliten lange Zeit dort bleiben können. L4 liegt auf seiner Umlaufbahn vor der Erde, L5 liegt dahinter.

| Punkt | Relative Position | Stabilität | Hauptverwendungszwecke | Beispiele für Missionen |

|---|---|---|---|---|

| L1 | Zwischen Erde und Sonne | Instabil | Sonnenbeobachtung, Weltraumwetter, Relaissatelliten | SOHO, DSCOVR |

| L2 | Jenseits der Erde, Seite gegenüber der Sonne | Instabil, aber zugänglich | Astronomische Observatorien, Kosmologie, Kommunikation mit interplanetaren Sonden | JWST, Gaia |

| L3 | Auf der der Erde gegenüberliegenden Seite der Sonne | Instabil | Theoretisch, Flugbahnplanung, Simulationen | Keine aktuellen Missionen |

| L4 | Vor der Erde auf ihrer Umlaufbahn, die mit Sonne und Erde ein gleichseitiges Dreieck bildet | Stabil | Untersuchung trojanischer Asteroiden, Navigationsbaken, Gravitationsexperimente | Trojanische Asteroiden vom Jupiter |

| L5 | Er bleibt in seiner Umlaufbahn hinter der Erde zurück und bildet mit Sonne und Erde ein gleichseitiges Dreieck | Stabil | Untersuchung trojanischer Asteroiden, Langzeitobservatorien, Navigationsbaken | Trojanische Asteroiden vom Jupiter |

Lagrange-Punkte werden nicht nur zur Platzierung von Teleskopen oder zur Beobachtung von Asteroiden verwendet. Sie bieten auch erhebliche Vorteile fürWeltraumnavigationund Planung interplanetarer Flugbahnen.

Ein in der Nähe eines Lagrange-Punktes positionierter Satellit profitiert von einem quasistabilen Gleichgewicht zwischen den Gravitationskräften zweier Hauptkörper (wie der Sonne und der Erde). Dies ermöglichtden Kraftstoffverbrauch reduzierenum eine feste Position oder eine bestimmte Umlaufbahn beizubehalten, was für Langstreckenmissionen von entscheidender Bedeutung ist.

L1 und L2 dienen beispielsweise als Relaispunkte für die Kommunikation mit interplanetaren Sonden, da an diesen Punkten befindliche Satelliten ohne Unterbrechung durch die Erdrotation beobachten oder Daten übertragen können. Flugbahnen zum Mars, zur Venus oder zu anderen Zielen können mit optimiert werdenGravitationspfadedie um die Lagrange-Punkte „gleiten“ und so Vortriebsmanöver minimieren.

Schließlich können L4 und L5 aufgrund ihrer Stabilität langfristige Relaisstationen oder Satelliten aufnehmen, die als dienenNavigationsbaken für zukünftige Weltraummissionen. Diese Punkte können auch zur Untersuchung der stabilen Gravitationsumgebung genutzt werden, um neue Navigations- und Orbittechnologien zu testen.