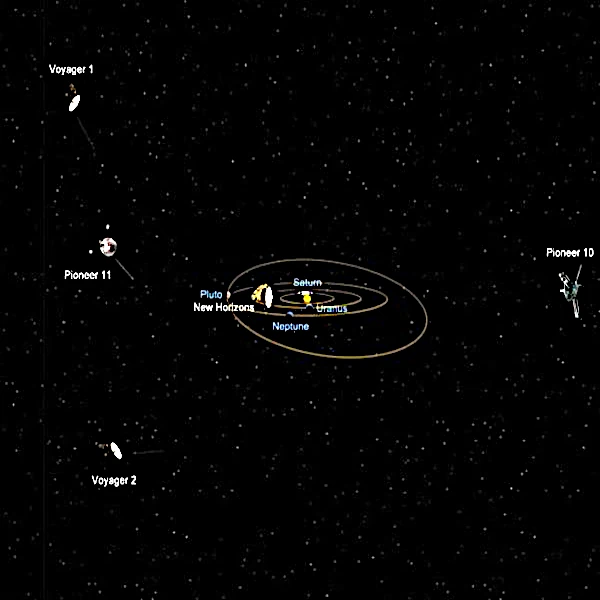

Die Sonden Voyager 1 und Voyager 2, die 1977 von der NASA gestartet wurden, stellen eine Meisterleistung der Raumfahrttechnik und der Physik dar. Ihr ursprüngliches Ziel war die Erforschung der Riesenplaneten des äußeren Sonnensystems – Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun – sowie die Untersuchung der Planetenumgebung, Magnetfelder und energiereichen Teilchen in diesen Entfernungen. Über ihre Planetenmission hinaus verfolgen sie nun eine Flugbahn, die sie an die Grenzen des Sonnensystems und in den interstellaren Raum führt und unschätzbare Daten über die Struktur der Heliosphäre und des interstellaren Mediums liefert.

Jede Sonde ist mit wissenschaftlichen Instrumenten ausgestattet, die die Messung geladener Teilchen (Plasma), Magnetfelder, Radiowellen sowie Bilder und Spektren in verschiedenen Wellenlängen ermöglichen. Auf physikalischer Ebene nutzt ihre Flugbahn Gravitationsunterstützung, ein Phänomen der nicht-Newtonschen Orbitalmechanik im Vielteilchensystem, um ihre Austrittsgeschwindigkeit aus der solaren Gravitationsquelle zu erhöhen. Beispielsweise nutzte Voyager 2 diese Manöver, um in der Nähe von Uranus und Neptun vorbeizufliegen, während Voyager 1 mit einer anderen Flugbahn in der Lage war, in Richtung der galaktischen Ebene zu beschleunigen.

Die Sonden überschritten entscheidende physikalische Grenzen. Der erste Endschock entspricht der Zone, in der der Überschall-Sonnenwind unter der Wirkung des vom interstellaren Medium ausgeübten Drucks plötzlich abbremst. Voyager 1 überquerte es im Jahr 2004, Voyager 2 im Jahr 2007. Außerdem erreichte die Sonde die Heliopause, die Grenze, an der der dynamische Druck des Sonnenwinds durch das interstellare Medium ausgeglichen wird. Diese Bereiche zeichnen sich durch komplexe Variationen der Plasmadichten, Magnetfelder und energiereichen Teilchen aus, die von Bordinstrumenten erfasst werden, und bieten ein einzigartiges natürliches Labor für Plasmaphysik unter extremen Bedingungen.

Durch Messungen von Voyager war es möglich, die lokale Elektronendichte, Plasmatemperatur und magnetische Turbulenz in diesen Regionen zu charakterisieren. Daten von Voyager 1 beispielsweise zeigten ein stärkeres interstellares Magnetfeld als erwartet, was auf eine dynamischere Wechselwirkung zwischen dem Sonnenwind und dem interstellaren Medium schließen lässt. Die Sonden ermöglichen auch die Untersuchung der galaktischen kosmischen Strahlung, deren Modulation stark von den Grenzen der Heliosphäre abhängt, einem Schlüsselparameter für das Verständnis der Weltraumumgebungen, die die Planeten beeinflussen.

Die Kommunikation mit Voyager 1 und Voyager 2 stellt aufgrund der extremen Distanzen, die diese Sonden zurücklegen, eine große technische und physikalische Herausforderung dar. Im Jahr 2025 befindet sich Voyager 1 mehr als 23 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt und Voyager 2 mehr als 19 Milliarden Kilometer, was Latenzzeiten für Funksignale in der Größenordnung von 20 bis 22 Stunden hin und zurück bedeutet. Dieser Abstand führt zu mehreren grundlegenden Einschränkungen.

Das von den Sonden ausgesendete Funksignal ist aufgrund des Intensitätsverlusts, der dem umgekehrten Quadratgesetz der Entfernung folgt, äußerst schwach. Da die anfängliche Sendeleistung begrenzt ist (ca. 20 Watt), müssen bodengestützte Antennen wie das Deep Space Network (DSN) der NASA sehr große parabolische Antennenarrays und fortschrittliche Signalverarbeitungstechniken verwenden, einschließlich Korrelation und sehr empfindlicher Demodulation, um nützliche Informationen bei sehr starkem Hintergrundrauschen zu extrahieren.

Entscheidend ist die Stabilität der Trägerfrequenz: Die Sonde nutzt Quarzoszillatoren, die trotz ihrer Präzision über mehrere Jahrzehnte driften. Um diese Schwankungen auszugleichen, synchronisieren Erdstationen ihre Uhren mit hochpräzisen Atomstandards, und die Kommunikation nutzt Fehlerkorrekturcodes (z. B. Faltungscodierung), um Informationsverluste durch elektromagnetische Störungen und Ausbreitungsphänomene im interplanetaren Medium zu minimieren.

Die genaue Ausrichtung der Hochleistungsantennen der Sonden ist von entscheidender Bedeutung. Diese Ausrichtung muss mit einer Winkelgenauigkeit in der Größenordnung von einigen Mikroradian beibehalten werden, um den Funkstrahl auf die Erde zu richten. Diese Lagekontrolle erfolgt durch Gyroskope, Beschleunigungsmesser und Sternsensoren in Kombination mit Antriebssystemen mit sehr geringem Schub (Hydrazin-Triebwerke). Jeder Fehler oder jede Abweichung kann zu einem Signalverlust führen.

Die zur Stromversorgung des Kommunikationssystems verfügbare elektrische Energie nimmt mit der Zeit ab, da die Leistung von Radioisotopen-Thermogeneratoren (RTGs) mit dem Zerfall von Plutonium-238 abnimmt. Dieser Rückgang schränkt die Sendeleistung und die Nutzungsdauer wissenschaftlicher Instrumente ein, sodass das Energiemanagement zu einem entscheidenden Thema für die Verlängerung der Mission wird.

Die Kommunikation mit Voyager 1 und 2 erfordert eine ausgeklügelte Kombination aus elektromagnetischer Wellenphysik, Bordsystemtechnik und Energiemanagement unter extremen Bedingungen und verdeutlicht die aktuellen Grenzen der interstellaren Weltraumforschung.

Das Bild namens„Hellblauer Punkt“ist eines der symbolträchtigsten Fotos, das die Raumsonde Voyager 1 am 14. Februar 1990 aufgenommen hat. In einer Entfernung von etwa 6 Milliarden Kilometern von der Erde richtete Voyager 1 seine Kamera auf unseren Planeten und fing einen winzigen Lichtpunkt ein, der in der schwarzen Unermesslichkeit des interplanetaren Raums schwebte.

Dieses Bild zeigt die Erde als winzigen bläulichen Fleck, der in einem diffusen Sonnenlichtstrahl, der von der Erdatmosphäre und dem kosmischen Staub gestreut wird, kaum sichtbar ist. Aus physikalischer Sicht verdeutlicht es die Relativität unserer Orientierungspunkte: Unser Planet, die Quelle allen bekannten Lebens, erscheint im Vergleich zur abgrundtiefen Weite des Kosmos nahezu unbedeutend.

Der berühmte AstrophysikerCarl Sagan(1934-1996) wurde von diesem Foto zutiefst inspiriert, um sein Werk zu schreibenHellblauer Punkt: Eine Vision der menschlichen Zukunft im Weltraum. In diesem Buch meditiert er über die Zerbrechlichkeit und Einzigartigkeit der Erde und betont mit Emotionen:Schauen Sie sich diesen Punkt noch einmal an. Es ist hier. Es ist unser Zuhause. Wir sind es.

Dieser Satz veranschaulicht eine wichtige philosophische und wissenschaftliche Erkenntnis: Bei aller vermeintlichen Größe ruht unsere Zivilisation auf diesem winzigen Kieselstein, der in kosmischer Dunkelheit schwebt.

Aus technischer Sicht erforderte die Erstellung dieses Bildes eine außergewöhnliche Koordination zwischen der Sonde und der Bodenkontrolle, insbesondere indem die Hauptkamera von ihrer üblichen Ausrichtung wegbewegt wurde, um die Erde hinter der Sonne einzufangen und gleichzeitig die Risiken im Zusammenhang mit Blendung und Verlust des optischen Signals zu minimieren. Diese Aufnahme stellt eine Meisterleistung der Raumtechnik dar und ist zugleich eine tiefe Aufforderung zur Demut.

Damit geht der „Pale Blue Dot“ über seinen Status als einfaches wissenschaftliches Bild hinaus und wird zu einem kraftvollen Symbol der Weltraumforschung, das die Menschen an die Notwendigkeit erinnert, ihren einzigartigen Planeten zu bewahren und mit Weisheit und Verantwortung über ihre Zukunft in den Weiten des Kosmos nachzudenken.