Depuis sa formation il y a environ 4,56 milliards d’années, la Terre s’est progressivement différenciée sous l’effet de la gravitation, de la chaleur résiduelle et du bombardement météoritique. Cette différenciation a produit une organisation en couches concentriques, chacune possédant des propriétés physiques, thermiques et mécaniques distinctes. La dynamique interne de ces couches est à l’origine de phénomènes tels que la dérive des continents, le volcanisme ou le magnétisme terrestre.

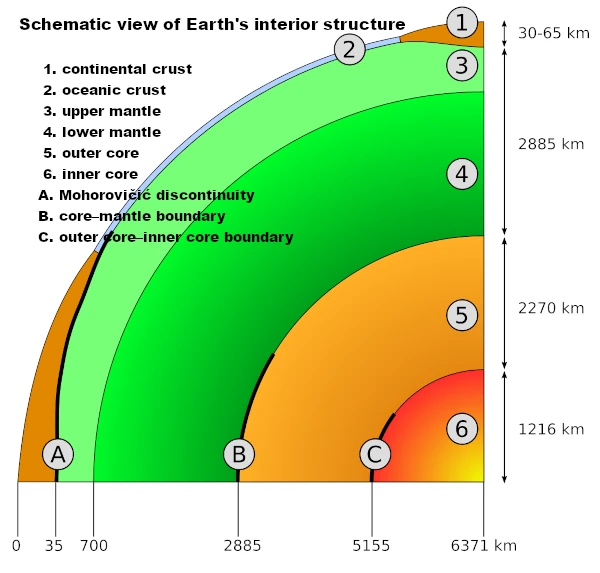

La Terre est composée de quatre grandes couches principales : la croûte, le manteau, le noyau externe et le noyau interne. Ces couches sont séparées par des discontinuités physiques nettes (Mohorovičić, Gutenberg, Lehmann), détectées par l’analyse de la propagation des ondes sismiques.

| Couche | Profondeur (km) | État physique | Composition dominante | Température estimée |

|---|---|---|---|---|

| Croûte | 0 – 35 | Solide | Silicates (granite, basalte) | 200 – 1 000 °C |

| Manteau supérieur | 35 – 670 | Solide ductile (asthénosphère partiellement fondue) | Silicates magnésiens (olivine, pyroxène) | 1 000 – 3 000 °C |

| Manteau inférieur | 670 – 2 890 | Solide rigide | Péridotite, oxydes denses | 3 000 – 3 700 °C |

| Noyau externe | 2 890 – 5 150 | Liquide | Fer, nickel, soufre | 4 000 – 5 000 °C |

| Noyau interne | 5 150 – 6 371 | Solide (alliage métallique dense) | Fer, nickel | 5 000 – 6 000 °C |

Sources : USGS – Earth Structure, Inside the Earth, Nature, 2012 – Inner core rotation.

Les couches internes de la Terre ne sont pas séparées de manière progressive mais bien par des transitions physiques marquées appelées discontinuités sismiques. Celles-ci correspondent à des sauts brusques de densité, de composition chimique ou de comportement mécanique détectés par l’analyse des ondes sismiques.

Découverte en 1909 par le sismologue croate Andrija Mohorovičić, cette discontinuité marque la frontière entre la croûte terrestre (océanique ou continentale) et le manteau supérieur. Elle est caractérisée par une augmentation soudaine de la vitesse des ondes sismiques, due au passage des roches crustales (granitiques ou basaltiques) à des roches plus denses (péridotites) du manteau. La profondeur du Moho varie entre 5 km sous les océans et 70 km sous les chaînes de montagnes continentales.

Située à environ 2 900 km de profondeur, la discontinuité de Gutenberg sépare le manteau inférieur solide du noyau externe liquide. À cette limite, les ondes sismiques de type S (ondes de cisaillement) s’interrompent brutalement, car elles ne se propagent pas dans les liquides, tandis que les ondes P (ondes de compression) subissent une forte diminution de vitesse et une réfraction notable. Ce comportement indique un changement radical de phase de la matière (solide → liquide) et de composition (silicates → alliage de fer et nickel).

Découverte en 1936 par la sismologue danoise Inge Lehmann, cette discontinuité est localisée vers 5 100 km de profondeur, et sépare le noyau externe liquide du noyau interne solide. Elle est déduite de la réapparition d’ondes P réfractées dans le noyau interne, impliquant un changement d’état physique du fer (liquide → solide) sous l’effet des très hautes pressions. Ce noyau interne, bien que plus chaud, reste solide à cause des pressions extrêmes qui favorisent la cristallisation du fer.

La Terre s'est formée par accrétion de matériaux solides et liquides au sein du disque protoplanétaire. À l'origine, ce corps était globalement homogène. L'empilement des couches internes (croûte, manteau, noyau externe et noyau interne) est le résultat d'un processus de différenciation gravitationnelle et thermique qui s'est déroulé principalement durant les premiers centaines de millions d'années suivant sa formation.

Plusieurs sources d’énergie ont provoqué la fusion partielle de la Terre primitive, facilitant la séparation des matériaux selon leur densité :

| Âge (Ga) | Événement | Description physique |

|---|---|---|

| ~4,56 | Formation initiale | Accrétion des matériaux solides et liquides dans le disque protoplanétaire |

| 4,5 – 4,4 | Pic d’accrétion et chauffage intense | Fusion partielle globale due aux impacts météoritiques et chaleur interne |

| ~4,45 | Formation du noyau métallique | Migration gravitationnelle du fer et nickel liquides vers le centre |

| 4,4 – 4,0 | Ségrégation du manteau et formation de la croûte | Differenciation des silicates, cristallisation de la croûte primordiale en surface |

| Depuis 4,0 | Stabilisation de la structure interne | Refroidissement progressif, mise en place de la tectonique et du champ magnétique |

L’empilement en couches concentriques s’explique par la minimisation de l’énergie potentielle gravitationnelle du système. Les matériaux plus lourds et denses migrent vers le centre, tandis que les matériaux plus légers forment les enveloppes externes. La pression croissante en profondeur modifie les propriétés physiques et thermiques, permettant l’existence d’un noyau interne solide malgré des températures très élevées.

Les ondes sismiques (\(P\), \(S\), \(L\), \(R\)) nous renseignent sur la nature interne de la Terre. Les ondes \(S\), par exemple, ne traversent pas le noyau externe liquide, alors que les ondes \(P\) y ralentissent considérablement. L’existence du noyau interne solide a été postulée dès 1936 par Inge Lehmann (1888-1993), sur la base d’un écho sismique réfléchi.

Le noyau externe liquide, principalement constitué de fer et nickel en fusion, génère par convection un champ magnétique terrestre via le mécanisme de la dynamo. Ce champ forme une barrière protectrice contre le vent solaire, composé de particules chargées énergétiques qui, sans cette protection, éroderaient l’atmosphère et exposeraient la surface à des radiations mortelles. La conservation de l’atmosphère est ainsi assurée, condition indispensable à la vie.

La tectonique des plaques, issue de la plasticité et des mouvements convectifs dans le manteau supérieur, assure le renouvellement continu de la croûte terrestre. Ce processus recycle les éléments chimiques essentiels, tels que le carbone, l’azote et le phosphore, par subduction et remontées magmatiques, régulant le climat global et fournissant les nutriments nécessaires aux écosystèmes.

Le refroidissement progressif de la Terre provoque un transfert de chaleur vers la surface, alimentant l’activité volcanique. Les émissions volcaniques, notamment de dioxyde de carbone et de vapeur d’eau, contribuent à la formation et au maintien de l’atmosphère et de l’hydrosphère, éléments indispensables à la vie.

La rigidité et la solidité croissantes de la croûte continentale fournissent un substrat stable à la biosphère. Les continents influencent les cycles océaniques et atmosphériques, créant des conditions environnementales propices à la biodiversité et à l’évolution des formes de vie complexes.

La structure interne de la Terre, du noyau à la croûte, est à la fois moteur et régulateur des conditions physico-chimiques nécessaires à l’émergence, au maintien et à l’évolution de la vie terrestre.