Sur Terre, l’eau est la seule substance que l’on retrouve de manière naturelle dans ses trois états physiques fondamentaux : solide (glace), liquide (eau), gazeux (vapeur). Cette triple coexistence est rendue possible par des conditions de température et de pression très spécifiques, qui correspondent précisément à celles que l’on retrouve à la surface de notre planète. Ce phénomène a une importance cruciale dans le cycle de l’eau, le climat, la géologie, la biologie et même dans la régulation thermique terrestre.

La molécule d’eau (H2O) est polaire et forme des liaisons hydrogène entre les molécules. Ces liaisons, bien que faibles (5 à 10 fois plus faibles que les liaisons covalentes), stabilisent la phase liquide sur une large gamme de températures (0 °C à 100 °C à pression atmosphérique). De plus, l’eau possède une chaleur latente de fusion et de vaporisation élevée, ce qui favorise les changements d’état en absorbant ou en libérant de grandes quantités d’énergie sans variation immédiate de température.

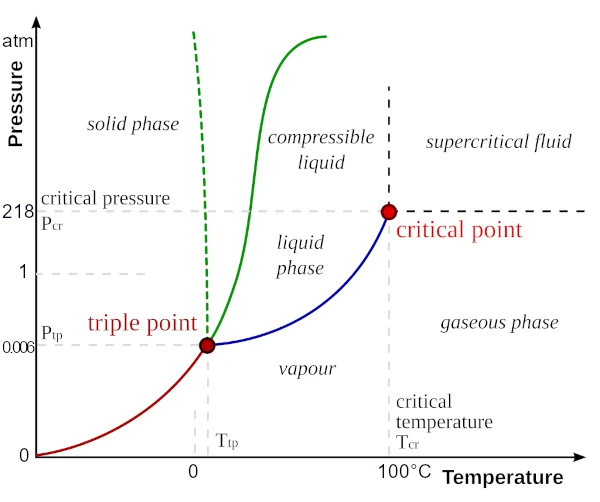

Le diagramme de phase de l’eau montre qu’à 1 atm (pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer), les trois états coexistent entre 0 °C (fusion) et 100 °C (ébullition).

Le point triple, à 0.01 °C et 611.657 Pa, est la condition exacte où les trois phases coexistent en équilibre thermodynamique. Peu de substances présentent un tel comportement dans les conditions de surface d’une planète.

Le point critique de l’eau est une limite thermodynamique fondamentale à partir de laquelle il devient impossible de distinguer l’eau liquide de sa vapeur, même en modifiant pression ou température. C’est une singularité du diagramme de phase de l’eau, où la ligne de transition liquide–gaz se termine.

L’eau liquide est stable entre 0 °C et 100 °C, plage qui coïncide miraculeusement avec la température moyenne terrestre (environ 15 °C). Ce "hasard" est en fait le fruit d’une longue évolution cosmique : distance idéale de la Terre au Soleil, atmosphère régulatrice, pression stable, magnétosphère protectrice, tectonique des plaques recyclant les océans, etc. D’autres planètes, comme Vénus ou Mars, ne réunissent pas ces conditions.

| État | Température de transition (°C) | Énergie de transition (kJ/mol) | Condition de pression |

|---|---|---|---|

| Solide → Liquide (fusion) | 0 | 6.01 | 1 atm |

| Liquide → Gaz (vaporisation) | 100 | 40.65 | 1 atm |

| Solide → Gaz (sublimation) | −78 à 0 | 46.66 | Très basse pression |

| Point triple | 0.01 | - | 611.657 Pa |

Sources : NIST – National Institute of Standards and Technology, USGS – Water Science School

La Terre contient une quantité d’eau totale estimée à environ 1,386 milliard de km³. Cette quantité est restée quasi constante depuis la fin du bombardement tardif il y a 4,4 milliards d’années. Elle se répartit principalement sous forme liquide dans les océans, mais aussi sous forme solide dans les calottes glaciaires, et sous forme gazeuse dans l’atmosphère.

L’immense majorité, environ 97,5 %, est de l’eau salée contenue dans les océans. L’eau douce représente seulement 2,5 % du total, dont près de 70 % est piégée dans les glaciers ou les calottes polaires (Antarctique et Groenland). L’eau atmosphérique, bien qu’infime en volume, joue un rôle thermodynamique majeur dans la régulation climatique.

| Réservoir | Volume (km³) | Proportion (%) |

|---|---|---|

| Océans | 1 338 000 000 | 96,5 % |

| Calottes polaires et glaciers | 24 000 000 | 1,74 % |

| Eaux souterraines | 23 400 000 | 1,7 % |

| Lacs d’eau douce | 91 000 | 0,007 % |

| Atmosphère | 12 900 | 0,001 % |

| Eau dans les êtres vivants | 1 120 | ~0,0001 % |

Sources : USGS – Water Science School, UNESCO – Journée mondiale de l’eau.

Une molécule d’eau sur Terre ne reste jamais figée. Par l’effet du rayonnement solaire, elle peut quitter une calotte glaciaire par sublimation ou fonte, rejoindre l’océan, puis s’évaporer, devenir vapeur, et former un nuage par condensation. Emportée par les vents, elle retombe sous forme de pluie ou de neige et recommence son cycle. Ce cycle de l’eau repose sur des changements d’état physiques (fusion, évaporation, condensation, précipitation, solidification) régis par les équilibres thermodynamiques et la conservation de l’énergie.

Chaque transition d’état s’accompagne d’un échange énergétique spécifique : la vaporisation consomme de l’énergie (chaleur latente), la condensation en libère. Ainsi, l’eau transporte non seulement de la masse, mais aussi de l’énergie thermique latente à grande échelle, participant à la régulation thermique de la planète. Ces processus jouent un rôle central dans la dynamique atmosphérique et les équilibres climatiques globaux.

Le cycle de l’eau alimente les précipitations, recharge les nappes phréatiques, irrigue les sols, fait circuler les nutriments et alimente les fleuves. En modelant la géographie terrestre (érosion, transport de sédiments) et en soutenant les biosphères terrestres et aquatiques, il constitue une véritable machine hydrologique planétaire. L’eau relie ainsi les océans, l’atmosphère, la cryosphère, la lithosphère et la biosphère dans une boucle énergétique cohérente.