Notre planète n'est pas immuable dans sa course autour du Soleil. Elle suit une chorégraphie céleste complexe, subtile mais régulière, qui influence profondément son climat sur des échelles de temps géologiques. Ces variations orbitales, connues sous le nom de cycles de Milankovitch, constituent le métronome naturel des changements climatiques à long terme.

La théorie développée par Milutin Milankovitch (1879-1958) identifie trois mouvements principaux de la Terre qui modifient la répartition de l'énergie solaire reçue à sa surface :

La forme de l'orbite terrestre varie entre quasi-circulaire (excentricité de 0,0005) et légèrement elliptique (excentricité de 0,0607) selon un cycle d'environ 100 000 ans et 400 000 ans. Lorsque l'orbite est plus elliptique, la différence de distance Terre-Soleil entre périhélie et aphélie est plus marquée, affectant l'intensité des saisons.

L'inclinaison de l'axe de rotation terrestre oscille entre \(22,1^\circ\) et \(24,5^\circ\) sur un cycle d'environ 41 000 ans. Une inclinaison plus forte accentue le contraste saisonnier, avec des étés plus chauds et des hivers plus froids, particulièrement aux hautes latitudes.

L'axe de rotation terrestre décrit un lent mouvement conique, semblable à une toupie, complétant un cycle en 25 800 ans. Ce phénomène modifie la position des saisons sur l'orbite terrestre, déterminant si l'hémisphère nord connaît l'été lorsque la Terre est au plus près ou au plus loin du Soleil.

Les petites différences observées sur les trois cycles de Milankovitch ne suffisent pas à elles seules pour expliquer les variations climatiques, cependant chacune donne une impulsion initiale et périodique qui peut s'amplifie avec les rétroactions du système Terre.

Les cycles de Milankovitch fournissent le signal de synchronisation, comme un métronome qui donne le rythme. Mais l'orchestre qui produit la symphonie climatique (les grandes variations de température) est constitué des rétroactions internes du système Terre, en particulier l'albédo des glaces et les gaz à effet de serre.

Les cycles de l'orbite terrestre ne font que donner une impulsion et le système climatique, avec ses rétroactions puissantes, fait le reste du travail pour créer les âges glaciaires et les périodes interglaciaires que nous connaissons.

N.B. :

La précession des équinoxes est un lent changement d'orientation de l'axe de rotation de la Terre, comparable au mouvement d'une toupie, qui décrit un cycle complet en 25 800 ans.

| Paramètre orbital | Période approximative | Amplitude de variation | Effet climatique principal |

|---|---|---|---|

| Excentricité | 100 000 et 400 000 ans | 0,0005 à 0,0607 (ellipticité) | Modifie l'amplitude saisonnière globale |

| Obliquité | 41 000 ans | 22,1° à 24,5° | Contrôle l'intensité des saisons |

| Précession | 25 800 ans | Changement d'orientation axiale | Détermine l'hémisphère ayant l'été au périhélie |

Source : NASA Climate - Milankovitch Orbital Cycles et NOAA - Milankovitch Cycles.

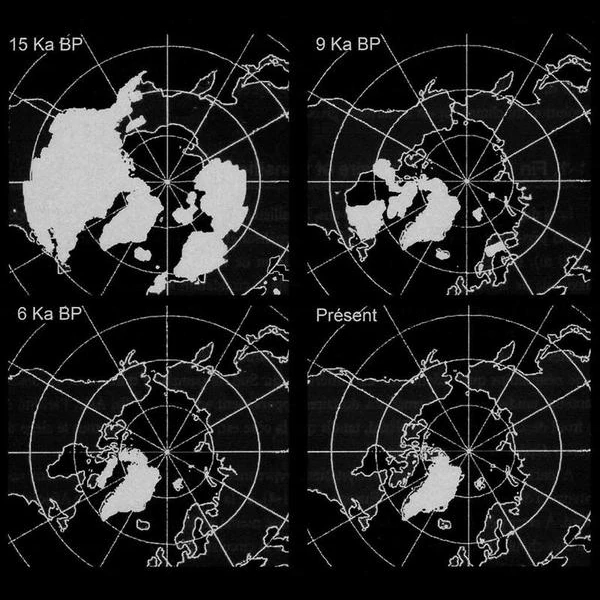

La combinaison de ces trois cycles crée des configurations orbitales qui favorisent ou défavorisent la formation de calottes glaciaires. Les périodes où les étés de l'hémisphère nord sont plus frais permettent l'accumulation de neige qui persiste d'une année sur l'autre, initiant des périodes glaciaires. Inversement, des étés plus chauds provoquent la fonte des glaces et le retrait des glaciers.

La théorie de Milankovitch, initialement proposée dans les années 1920, a trouvé une confirmation éclatante avec l'étude des carottes de glace et des sédiments marins. L'analyse des rapports isotopiques de l'oxygène dans les foraminifères et la glace polaire révèle des variations climatiques qui correspondent remarquablement bien aux périodes calculées des cycles orbitaux.

Les cycles de Milankovitch opèrent sur des échelles de temps de dizaines à centaines de milliers d'années. Le réchauffement climatique actuel, lui, se produit à un rythme sans précédent dans les archives géologiques récentes et est principalement attribué aux activités humaines. Les cycles orbitaux fournissent le contexte naturel dans lequel évolue le climat terrestre, mais ne peuvent expliquer le changement rapide observé depuis la révolution industrielle.