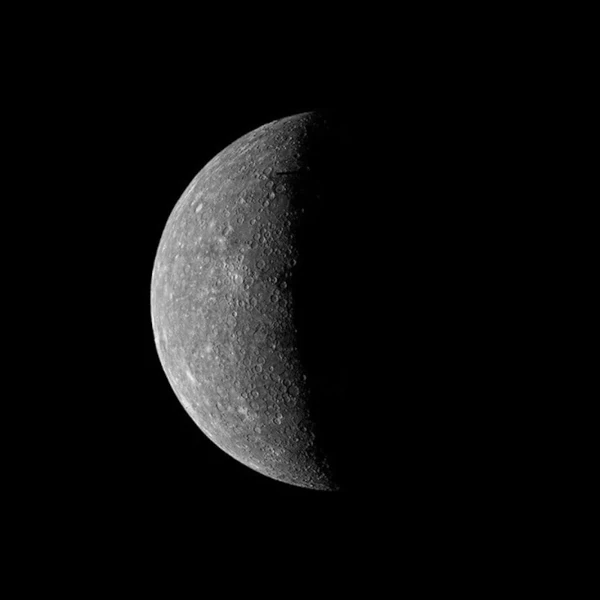

Mercure, première planète du système solaire, se situe à une distance moyenne de \( 57,9 \times 10^6 \, \text{km} \) du Soleil. Avec un diamètre de seulement \( 4\,879 \, \text{km} \), elle est plus petite que la Lune de Jupiter, Ganymède. Cependant, sa densité moyenne, \( 5,43 \, \text{g/cm}^3 \), rivalise avec celle de la Terre, ce qui suggère un noyau métallique occupant plus de 70 % de son rayon total.

Mercure, la planète la plus proche du Soleil, présente l'un des paradoxes les plus fascinants de notre système solaire. Bien que située à seulement 58 millions de kilomètres de notre étoile, cette petite planète rocheuse abrite des contrastes si extrêmes qu'elle mérite pleinement son titre de "monde aux deux visages".

Le premier visage de Mercure est celui d'un four infernal. Durant le jour mercurien, lorsque le Soleil frappe directement sa surface, les températures peuvent atteindre des sommets vertigineux de 430°C. Cette chaleur suffisante pour faire fondre le plomb et le zinc transforme la surface en un paysage brûlant et désolé.

Le second visage est celui d'un congélateur cosmique. Lorsque la nuit tombe sur Mercure, en l'absence d'atmosphère significative pour retenir la chaleur, les températures chutent brutalement jusqu'à -180°C. Cet écart thermique de plus de 600 degrés entre le jour et la nuit est le plus important de tout le système solaire.

| Aspect | Face Diurne | Face Nocturne | Écart |

|---|---|---|---|

| Température | +430°C | -180°C | 610°C |

| Durée | 88 jours terrestres | 88 jours terrestres | Cycle complet : 176 jours |

| Conditions | Rayonnement solaire intense | Froid spatial profond | Environnements opposés |

| Phénomènes | Fusion des métaux | Glace d'eau dans les cratères | Paradoxe thermique |

Source : NASA Solar System Exploration - Mercury et ESA BepiColombo Mission.

Ce phénomène extrême s'explique principalement par l'absence presque totale d'atmosphère. Contrairement à la Terre qui bénéficie d'une atmosphère agissant comme une couverture thermique, Mercure ne possède qu'une exosphère ténue, incapable de redistribuer la chaleur ou de modérer les températures.

| Élément/Gaz | Symbole | Abondance Relative | Origine Principale |

|---|---|---|---|

| Oxygène | O | 42% | Dégazage de la surface |

| Sodium | Na | 29% | Vaporisation des roches surface |

| Hydrogène | H | 22% | Vent solaire |

| Hélium | He | 6% | Désintégration radioactive + vent solaire |

| Potassium | K | ~0.5% | Vaporisation des roches |

| Calcium | Ca | ~0.5% | Vaporisation des roches |

Le paradoxe le plus surprenant fut découvert dans les années 1990 par la sonde Mariner 10 puis confirmé par Messenger : la présence de glace d'eau dans les cratères polaires perpétuellement dans l'ombre. Ces zones, jamais atteintes par la lumière solaire directe, maintiennent des températures inférieures à -160°C, permettant à la glace de persister malgré la proximité du Soleil.

La rotation particulière de Mercure contribue à ces extrêmes. La planète effectue trois rotations sur elle-même pour deux révolutions autour du Soleil, un phénomène de résonance spin-orbite qui expose certaines régions plus longtemps aux rayons solaires.

N.B. :

La résonance 3:2 représente un état d'énergie minimum stable. Toute déviation serait corrigée par les forces de marée, faisant de cet état l'équilibre naturel pour Mercure. Cette configuration est unique parmi les planètes du système solaire.

La rotation de Mercure fut longtemps mal comprise. Jusqu'en 1965, on pensait qu'elle présentait toujours la même face au Soleil, comme la Lune avec la Terre. Les observations radar de Gordon Pettengill (1926-2021) et son équipe ont révélé la véritable période de rotation.

Cette rotation particulière a des effets concrets sur Mercure :

Notre compréhension de ce monde aux contrastes doit beaucoup aux missions spatiales dédiées :

N.B. :

La résonance spin-orbite 3:2 de Mercure signifie qu'elle tourne trois fois sur son axe pendant qu'elle effectue deux orbites complètes autour du Soleil. Ce phénomène unique crée des "jours solaires" mercuriens qui durent 176 jours terrestres.

| Mission | Agence | Dates | Statut | Principales Découvertes |

|---|---|---|---|---|

| Mariner 10 | NASA | 1974-1975 | Terminée | Premières images rapprochées, champ magnétique, surface cratérisée |

| MESSENGER | NASA | 2011-2015 | Terminée | Cartographie complète, glaces polaires, composition surface |

| BepiColombo | ESA/JAXA | 2018-en cours | En mission | Étude magnétosphère, composition, structure interne |

| Mercure-P | Roscosmos | Proposée | Annulée | Mission conjointe Russie-Europe jamais réalisée |

Les modèles de formation planétaire classiques peinent à expliquer la composition extrême de Mercure. Plusieurs hypothèses coexistent : impact géant ayant arraché une partie de son manteau, évaporation intense lors des premiers millions d’années du disque protoplanétaire, ou accrétion à partir de matériaux métalliques enrichis par le Soleil jeune.

Les isotopes de potassium et de soufre détectés par MESSENGER montrent pourtant que Mercure n’a pas subi de perte massive de volatils, contredisant l’idée d’un corps « cuit » par le Soleil. Ce paradoxe, étudié par Sean Solomon (1945- ), démontre que la plus petite planète du système solaire reste aussi la plus déroutante.