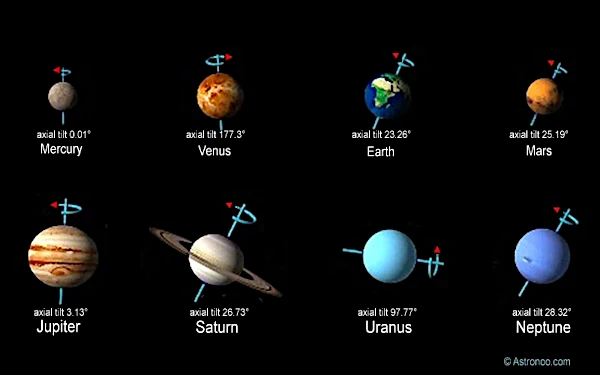

L’inclinaison axiale d’une planète correspond à l’angle entre son axe de rotation et la perpendiculaire au plan orbital. Par exemple, la Terre possède une obliquité de \(23,44^\circ\), responsable de l’alternance des saisons. Toutefois, cette valeur n’est pas figée : elle varie au fil des siècles sous l’influence des autres planètes et des résonances gravitationnelles.

N.B. :

Les résonances gravitationnelles se produisent lorsque deux planètes ou satellites présentent un rapport simple entre leurs périodes orbitales (par exemple 2:1 ou 3:2). Ce phénomène amplifie les perturbations orbitales, stabilisant parfois le système, mais pouvant aussi engendrer des instabilités chaotiques à long terme.

| Planète | Obliquité moyenne | Variations estimées | Conséquences |

|---|---|---|---|

| Mercure | 0,03° | < 0,1° | Aucune saison notable |

| Vénus | 177,4° | Lente évolution sous effet de marée | Rotation rétrograde, absence de saisons marquées |

| Terre | 23,44° | 22,1° à 24,5° (sur 41 000 ans) | Modulation des saisons et cycles glaciaires |

| Mars | 25,2° | 0° à 60° (instabilités chaotiques) | Climats extrêmes, calottes variables |

| Jupiter | 3,1° | Légères variations | Saisons quasi inexistantes |

| Saturne | 26,7° | Influencée par résonances avec Neptune | Saisons marquées sur les anneaux et atmosphère |

| Uranus | 97,8° | Stabilité relative | Saisons extrêmes, pôles exposés 42 ans |

| Neptune | 28,3° | Légères variations | Saisons marquées mais atténuées par inertie thermique |

Sources : Laskar, J. (1993) - Nature,

Les équations de la mécanique céleste, notamment celles issues des travaux de Pierre-Simon Laplace (1749-1827) et de Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), montrent que les inclinaisons planétaires sont soumises à des cycles complexes. Les grandes planètes, telles que Jupiter et Saturne, exercent une influence déterminante. Ces interactions peuvent conduire à des instabilités chaotiques, comme l’ont démontré Jacques Laskar (1955-) dans ses simulations numériques à haute précision.

| Planète | Type de variation | Amplitude estimée | Échelle de temps | Conséquences |

|---|---|---|---|---|

| Mercure | Inclinaison quasi nulle | < 0,1° | Long terme (106 ans) | Pas de saisons, climat dominé par excentricité orbitale |

| Vénus | Évolution lente de l’axe | 177° (rétrograde) | Très long terme (108 ans) | Rotation inversée, influence marée solaire |

| Terre | Précession et nutation | 22,1° à 24,5° | Cycle de 41 000 ans | Cycles glaciaires liés à Milankovitch |

| Mars | Instabilité chaotique | 0° à 60° | Sur 106 à 107 ans | Climats extrêmes, calottes polaires variables |

| Jupiter | Stabilité | 3° ± 0,1° | Sur 106 ans | Pas de saisons significatives |

| Saturne | Résonances avec Neptune | ~ 26° ± quelques degrés | Sur 108 ans | Influence sur dynamique des anneaux |

| Uranus | Obliquité extrême | 97,8° stable | Sur 109 ans | Saisons extrêmes, alternance pôles/équateur |

| Neptune | Stabilité | 28° ± 0,1° | Sur 107 ans | Saisons marquées mais modérées |

Sources : Laskar, J. (1993) - Nature, Ward & Hamilton (2006) - Secular evolution of planetary obliquities.

Les variations d’obliquité affectent directement la répartition de l’énergie solaire à la surface des planètes. Sur Terre, ces fluctuations s’ajoutent aux cycles de Milankovitch pour moduler l’entrée et la sortie des ères glaciaires. Sur Mars, dont l’axe peut varier de plus de \(60^\circ\), les changements climatiques sont encore plus extrêmes, redessinant périodiquement les calottes polaires.

N.B. :

Les cycles de Milankovitch désignent les variations périodiques de l’orbite terrestre et de l’orientation de son axe, incluant l’excentricité, l’inclinaison et la précession. Ces cycles modulent la quantité et la distribution de l’énergie solaire reçue par la Terre, et sont responsables de l’alternance des périodes glaciaires et interglaciaires sur des échelles de temps de 20 000 à 100 000 ans.

L’inclinaison de la Terre n’est pas fixe et subit plusieurs variations sur différentes échelles de temps différentes. Ces fluctuations influencent directement le climat et la répartition des saisons.

La Terre subit plusieurs types de variations orbitales et axiales qui influencent son climat. Ces variations agissent à différentes échelles de temps et sont à l’origine des cycles glaciaires et interglaciaires, ainsi que des changements saisonniers. Le tableau ci-dessous synthétise ces principaux cycles et leurs impacts.

| Variation | Amplitude | Cycle / période | Conséquences principales |

|---|---|---|---|

| Précession des équinoxes | ±23° (orientation de l’axe) | 25 800 ans | Décalage des saisons par rapport au périhélie et à l’aphélie, modulation des étés et hivers |

| Variation de l’obliquité moyenne | 22,1° à 24,5° | 41 000 ans | Modulation de l’intensité des saisons, impact sur l’entrée/sortie des ères glaciaires |

| Variation de l’excentricité | 0 à 0,06 | 100 000 et 400 000 ans | Amplification ou atténuation des effets saisonniers liés à l’obliquité et à la précession |

| Nutation | ±9″ | 18,6 ans | Petites oscillations de l’axe, influençant légèrement la position des équinoxes |

| Résonances gravitationnelles | Variable | Millions d’années | Possible amplification chaotique de l’obliquité, modification à long terme du climat global |

Rappel : L’obliquité de la Terre, c’est-à-dire l’inclinaison de son axe de rotation par rapport à la perpendiculaire au plan orbital, n’est pas constante. Elle varie sous l’influence des interactions gravitationnelles avec le Soleil, la Lune et les autres planètes, ainsi que sous l’effet des cycles de précession et des résonances gravitationnelles. Ces variations modulent l’intensité et la distribution des saisons et ont un impact direct sur le climat global, les calottes polaires et le niveau des mers.

Les variations peuvent être faibles, comme la fluctuation actuelle de 22,1° à 24,5° sur environ 41 000 ans, ou extrêmes dans des scénarios chaotiques sur des millions d’années, avec des valeurs allant jusqu’à ~60°. Chaque intervalle d’obliquité entraîne des effets climatiques spécifiques.

| Obliquité (°) | Période associée | Conséquences climatiques |

|---|---|---|

| 22,1° | Cycle ~41 000 ans | Saisons moins prononcées, étés plus frais, hivers plus doux, influence sur le déclenchement des glaciations |

| 23,44° (valeur actuelle) | Stabilité relative actuelle | Distribution saisonnière normale, alternance typique des étés et hivers |

| 24,5° | Cycle ~41 000 ans | Saisons plus extrêmes, étés chauds, hivers froids, amplification des contrastes climatiques |

| 25° - 28° (estimations passées) | Millions d’années, influence combinée précession/excentricité | Climats plus extrêmes, variation des calottes polaires et du niveau des mers |

| 0° (hypothétique, axe perpendiculaire) | Hypothétique | Aucune saison, répartition solaire uniforme, climat global stabilisé latitudinalement |

| ~60° (hypothétique, instabilité extrême) | Millions d’années, instabilités chaotiques possibles | Saisons très extrêmes, périodes de températures polaires élevées, redistribution importante des glaces |

N.B. :

La présence de la Lune joue un rôle fondamental dans la stabilité de l’axe terrestre et, par conséquent, dans le climat de notre planète. Sans notre satellite naturel, plusieurs mécanismes physiques seraient profondément affectés, entraînant des conséquences dramatiques sur les cycles climatiques et la vie telle que nous la connaissons.