Le plan de l'écliptique constitue le théâtre où se joue la danse millénaire des planètes autour de notre étoile. Ce plan, défini par l'orbite terrestre, sert de référence pour décrire les mouvements apparents des corps célestes. Comme l'a démontré Johannes Kepler (1571-1630) dans ses lois du mouvement planétaire, chaque planète trace une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers, tout en restant remarquablement proche de ce plan imaginaire (à quelques degrés près).

Cette quasi-coplanarité n'est pas fortuite : elle résulte des conditions initiales de la formation du système solaire il y a 4,6 milliards d'années, lorsque le nuage protosolaire s'est aplati en un disque sous l'effet de sa rotation, comme l'a théorisé Pierre-Simon Laplace (1749-1827) dans son hypothèse nébulaire. Les planètes se sont ensuite formées par accrétion dans ce disque, héritant de son orientation.

N.B. :

L'écliptique est le plan de référence du système solaire, défini par l'orbite terrestre. Incliné de 23°26' par rapport à l'équateur céleste, il sert de base au système de coordonnées écliptiques (λ,β) utilisé pour décrire les positions planétaires. Les corps du système solaire orbitent généralement à proximité de ce plan (<5° d'inclinaison), à l'exception notable des comètes et certains objets transneptuniens.

Bien que les orbites planétaires apparaissent presque circulaires et coplanaires, elles présentent des variations subtiles qui enrichissent la chorégraphie céleste :

Ces paramètres orbitaux évoluent sur des échelles de temps géologiques sous l'effet des perturbations gravitationnelles mutuelles, comme l'a calculé Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) dans ses travaux sur la stabilité du système solaire. Leur combinaison produit des configurations célestes changeantes, comme les conjonctions planétaires ou les transits.

Les résonances orbitales surviennent lorsque deux corps célestes exercent une influence gravitationnelle périodique l'un sur l'autre, créant un rapport simple entre leurs périodes orbitales (ex : 3:2 pour Neptune et Pluton). Ces configurations, étudiées par Pierre-Simon Laplace (1749-1827), stabilisent les orbites et expliquent des structures comme les lacunes de Kirkwood dans la ceinture d'astéroïdes ou la chaîne de résonances du système TRAPPIST-1.

Certaines planètes entretiennent des relations mathématiques précises dans leurs périodes orbitales, créant des motifs répétitifs :

| Objets concernés | Rapport de périodes | Conséquence observable | Stabilité (échelle de temps) | Mécanisme dominant |

|---|---|---|---|---|

| Neptune ←→ Pluton | 3:2 | Protège Pluton des perturbations gravitationnelles de Neptune | > 100 millions d'années | Verrouillage par résonance moyenne-mouvement |

| Jupiter ←→ Saturne | 5:2 (approximatif) | Crée des lacunes dans la ceinture d'astéroïdes (lacunes de Kirkwood) | Dizaines de millions d'années | Perturbations séculaires |

| Io ←→ Europe ←→ Ganymède | 1:2:4 | Maintient l'activité volcanique d'Io par effets de marée | Stable depuis 4,5 Ga | Résonance de Laplace (couplage à 3 corps) |

| Encelade ←→ Dioné | 2:1 | Responsable du réchauffement interne d'Encelade et de ses geysers | Stable sur 100 Ma | Excentricité forcée par Dioné |

| Ceinture de Kuiper (objets) | 2:3, 1:2, 2:5 avec Neptune | Structure en "pop-corn" de la ceinture de Kuiper | Variable (10 Ma à 1 Ga) | Migration planétaire précoce |

| Triton (lune de Neptune) | Rétrograde (inclinaison 157°) | Orbite décroissante menant à une future destruction | < 100 millions d'années | Freinage par marées |

| Système TRAPPIST-1 | Chaîne de résonances 24:15:9:6:4:3:2 | Stabilise les 7 planètes sur 100 Ma | Stable à court terme | Couplage gravitationnel serré |

| Anneaux de Saturne | Résonances avec Mimas (2:1, 3:1) | Crée les divisions de Cassini et Encke | Dizaines de millions d'années | Perturbations orbitales |

| (90) Antiope (astéroïde double) | Période orbitale = période de rotation | Maintient la structure binaire stable | Stable sur 100 000 ans | Équilibre rocheux |

| Néréide (lune de Neptune) | Orbite extrêmement excentrique (e=0,75) | Possible objet capturé en résonance temporaire | Instable à long terme | Interactions chaotiques |

Sources : NASA JPL Small-Body Database (2025), The Astrophysical Journal (Murray & Dermott, 2024), Astronomy & Astrophysics (résonances exoplanétaires, 2023). Données calculées avec les modèles dynamiques NIEOM et MERCURY.

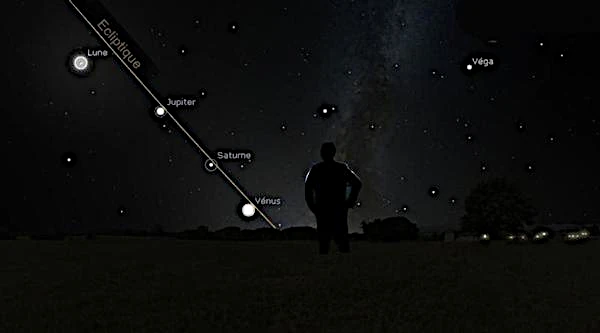

Le ciel nocturne porte en lui des indices subtils de notre position dans l'espace. Le quartier de Lune, par sa phase visible, nous indique la position cachée du Soleil sous l'horizon. De même, Vénus - cette "étoile" du soir ou du matin - trace dans le ciel crépusculaire la trajectoire apparente de notre étoile. Ces repères célestes dessinent pour nous, sans que nous en ayons conscience immédiate, les contours invisibles de l'écliptique.

Notre perception quotidienne nous trompe : debout sur la surface terrestre, nous ressentons une verticalité absolue, alors que notre planète est inclinée de 23°26' par rapport au plan du système solaire. Cette inclinaison, combinée à la rotation terrestre, masquent notre participation active à la danse des planètes. Il faut mentalement basculer notre perspective - comme on redresserait une carte - pour réaliser que nous partageons bel et bien ce même plan avec toutes les planètes, tel un disque plat glissant dans l'immensité cosmique.

Quand cette prise de conscience survient, une émotion profonde nous saisie. Nous comprenons soudain que notre système solaire, avec son cortège de planètes alignées, plonge dans les ténèbres d'un espace sans limites. La Terre, sans que nous en ayons la sensation physique, nous transporte à travers ce vide à une vitesse vertigineuse, tout en accomplissant sa double rotation : sur elle-même en 24 heures, et autour du Soleil en une année.

Ce mouvement terrestre s'inscrit dans une chorégraphie bien plus vaste :

Chaque rotation, chaque révolution, s'emboîte dans un mouvement d'ensemble qui donne le vertige. Nous participons, sans en avoir conscience, à ce ballet fantastique où chaque corps céleste, des planètes aux galaxies, exécute sa partition dans la symphonie cosmique.

| Mouvement | Vitesse | Période | Distance parcourue |

|---|---|---|---|

| Rotation terrestre | 1 670 km/h | 23h 56m | 40 075 km (circonférence) |

| Révolution autour du Soleil | 107 200 km/h (29,8 km/s) | 365,25 jours | 940 millions de km |

| Orbite galactique du Soleil | 828 000 km/h (230 km/s) | 225-250 millions d'années | 50 000 années-lumière |

| Mouvement vers le Grand Attracteur | 2,27 millions km/h (630 km/s) | Inconnu | Direction : constellation du Centaure |

Sources : NASA/JPL Solar System Dynamics, Mission Gaia (ESA), The Astrophysical Journal (2023)

Comprendre la mécanique de l'écliptique revient à détenir une carte routière du système solaire. Les missions spatiales exploitent cette connaissance :

Comme le soulignait Carl Sagan (1934-1996) : « Nous sommes tous des voyageurs sur ce vaisseau spatial appelé Terre, naviguant à travers le cosmos sur la voie tracée par l'écliptique. » Cette perspective rappelle notre place dans l'univers, où même les mouvements les plus réguliers des planètes cachent une complexité fascinante, façonnée par 4,6 milliards d'années d'évolution dynamique.