Les travaux de Svante Arrhenius (1859-1927) avaient déjà établi le lien entre CO₂ et température dès 1896. Aujourd'hui, les études d'attribution montrent que les activités humaines sont responsables de plus de 95% du réchauffement observé depuis 1950.

La concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a connu une augmentation sans précédent depuis le début de l'ère industrielle, passant de 280 ppm (parties par million) au milieu du XIXe siècle à 420 ppm aujourd'hui.

Le réchauffement climatique représente l'un des défis majeurs du XXIe siècle. Derrière les discours médiatiques et politiques se cachent des données scientifiques complexes qui méritent d'être décryptées.

Les données de la NASA et de la NOAA montrent une augmentation moyenne de 1,2°C depuis l'ère préindustrielle (1850-1900). Cette valeur peut sembler modeste, mais elle cache des variations régionales importantes : l'Arctique se réchauffe 2 à 3 fois plus vite que la moyenne mondiale.

N.B. :

1850–1900 est la période où les mesures instrumentales fiables commencent à être disponibles à l’échelle mondiale, avant que les émissions industrielles ne deviennent massives. Température moyenne estimée : Environ 13,7°C en 1900 (vs ~14,9°C en 2023–2025, soit +1,2°C d’augmentation).

Les activités humaines responsables de cette augmentation peuvent être classées par ordre d'importance :

| Source | Contribution annuelle | Évolution depuis 1990 | Tendances actuelles |

|---|---|---|---|

| Combustion des énergies fossiles | ~36 milliards de tonnes | +60% | Stagnation dans certains pays développés |

| Déforestation et changement d'usage des sols | ~5-10 milliards de tonnes | Stable à légère augmentation | Préoccupante en Amazonie et Asie du Sud-Est |

| Production de ciment | ~2,5 milliards de tonnes | +200% | Forte croissance avec l'urbanisation |

| Agriculture intensive | ~1-2 milliards de tonnes | +30% | Stabilisation possible avec nouvelles pratiques |

Cette valeur représente l'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre mais cette moyenne globale cache des réalités complexes. Il ne s'agit pas d'une augmentation uniforme que l'on ressentirait partout sur la planète. Cette valeur de 1,2°C est une moyenne calculée sur l'ensemble du globe :

| Région | Réchauffement observé | Facteur d'amplification | Explications |

|---|---|---|---|

| Arctique | +3 à +4°C | × 3 | Amplification polaire due à la fonte des glaces |

| Continents | +1,5 à +2°C | × 1,5 | Les terres se réchauffent plus vite que les océans |

| Océans | +0,8 à +1°C | × 0,8 | Capacité thermique importante de l'eau |

| Régions tropicales | +0,8 à +1,2°C | × 1 | Réchauffement proche de la moyenne globale |

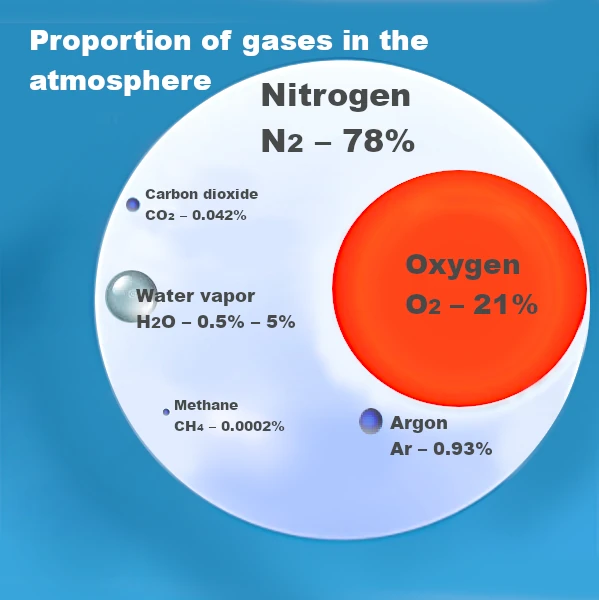

Comment un gaz, le CO₂, présent en si faible proportion (0,04% de l'atmosphère) peut-il avoir une influence aussi déterminante sur le climat terrestre ? La réponse réside dans les propriétés physiques spécifiques du dioxyde de carbone et son rôle dans l'effet de serre.

Le dioxyde de carbone (CO₂) possède une structure linéaire et asymétrique (O=C=O) qui lui confère des propriétés uniques d'absorption des infrarouges. Contrairement à l'oxygène (O₂) ou l'azote (N₂), le CO₂ peut vibrer de manière à absorber efficacement le rayonnement thermique émis par la Terre, puis le réémettre dans toutes les directions – y compris vers la surface terrestre.

La molécule de CO₂ absorbe principalement les infrarouges dans la bande des 15 µm (micromètres), une longueur d'onde caractéristique du rayonnement thermique terrestre. Cette absorption résulte de ses trois modes de vibration :

Ces vibrations modifient le moment dipolaire de la molécule, condition nécessaire pour interagir avec les ondes électromagnétiques infrarouges. Le CO₂ absorbe les photons IR dont l’énergie correspond à ses transitions vibrationnelles (comme l’étirement asymétrique), puis réémet cette énergie sous forme de chaleur ou de nouveaux photons, contribuant ainsi à l’effet de serre.

État fondamental (CO₂) ─────[Absorption d’un photon IR]─────► État vibrationnel excité (E = hν, λ ≈ 15 µm) État excité ─────[Réémission d’un photon IR ou collision]─────► État fondamental + chaleur

En réémettant une partie du rayonnement infrarouge vers la surface, le CO₂ contribue à piéger une partie de la chaleur dans l'atmosphère. Contrairement à la vapeur d'eau (autre gaz à effet de serre majeur), sa concentration est moins sensible aux variations locales de température, ce qui en fait un régulateur climatique à long terme.

L'oxygène (O₂) et l'azote (N₂), majoritaires dans l'atmosphère (99%), n'absorbent pas les infrarouges car leurs liaisons sont symétriques et non polaires. À l'inverse, le méthane (CH₄) ou le protoxyde d'azote (N₂O) ont des structures encore plus efficaces que le CO₂ pour absorber les IR, mais leur concentration est bien moindre. Le CO₂ joue donc un rôle central dans le bilan radiatif terrestre.

N.B. :

En temps normal, le CO₂ est neutre électriquement. Mais quand il vibre, il développe une petite charge déséquilibrée. Cette propriété lui permet d’intercepter les infrarouges – la chaleur que la Terre essaie d’évacuer vers l’espace. Sans ce mécanisme, la température moyenne sur Terre serait 30°C plus froide !

Le GIEC a développé plusieurs scénarios, des plus optimistes (SSP1-1.9) aux plus pessimistes (SSP5-8.5). Ces projections tiennent compte des émissions de gaz à effet de serre, de la démographie mondiale et des politiques climatiques.

| Scénario | Description | Réchauffement en 2100 | Conséquences majeures |

|---|---|---|---|

| SSP1-1.9 | Actions climatiques ambitieuses Neutralité carbone vers 2050 | 1,4°C à 1,8°C | Impacts limités, adaptation possible |

| SSP1-2.6 | Développement durable modéré Émissions nettes nulles après 2050 | 1,7°C à 2,8°C | Risques modérés, écosystèmes sous pression |

| SSP2-4.5 | Poursuite des tendances actuelles Stabilisation des émissions vers 2050 | 2,1°C à 3,5°C | Risques modérés à élevés |

| SSP3-7.0 | Développement inégal et compétition Émissions continues jusqu'en 2100 | 2,8°C à 4,6°C | Risques élevés à très élevés |

| SSP4-6.0 | Inégalités prononcées Technologies à émissions élevées | 2,5°C à 4,2°C | Risques élevés, adaptation inégale |

| SSP5-8.5 | Fort développement des énergies fossiles Croissance économique intensive | 3,3°C à 5,7°C | Conséquences catastrophiques |

Source : GIEC, Rapport AR6, 2021 ; CMIP6 Scenario Database ; NASA Climate Change.

La Terre est un système thermodynamique qui cherche en permanence la stabilité. Le climat fonctionne de la même manière : certains éléments clés de notre planète pourraient, au-delà d'un certain seuil, changer radicalement et de façon irréversible. Ces seuils critiques sont appelés points de basculement. Un point de basculement est un seuil au-delà duquel un système climatique :

N.B. :

Ces phénomènes ne sont pas des prédictions lointaines : certains pourraient être déclenchés avec un réchauffement de 1,5 à 2°C. Une fois franchis, leurs effets pourraient se propager comme des dominos à travers le système climatique.

Les experts du GIEC, de la NASA et des études récentes publiées dans Nature et Science (2020-2024) identifient plusieurs systèmes climatiques vulnérables. Ces points de basculement pourraient être déclenchés avec un réchauffement de 1,5°C à 2°C, un seuil que nous approchons rapidement (1,2°C atteint en 2025). Leur franchissement entraînerait des changements irréversibles à l'échelle humaine et des effets en cascade sur l'ensemble du système Terre.

| Système climatique | Seuil de déclenchement | Conséquences majeures | État actuel (2025) |

|---|---|---|---|

| Fonte de la calotte glaciaire du Groenland | 1,1°C - 1,5°C | Élévation du niveau des mers de 7 mètres (sur plusieurs siècles), perturbation des courants océaniques | Perte de masse accélérée : 5 000 Gt/an de glace fondue |

| Affaiblissement de l'AMOC (courant Atlantique) | 1,4°C - 2°C | Hivers 5 à 10°C plus froids en Europe, perturbations des moussons, élévation du niveau de la mer sur la côte est des États-Unis | Ralentissement de 15% depuis 1950 |

| Disparition de la banquise arctique estivale | 1,5°C - 2°C | Accélération du réchauffement (réduction de l'albédo), perturbation des écosystèmes polaires, libération de méthane | 40% de réduction de la surface depuis 1979 |

| Dégel du pergélisol | 1,5°C - 2°C | Libération de 200 à 400 Gt de carbone (CO₂ et CH₄) d'ici 2100, amplifiant le réchauffement | Déjà observé en Sibérie et en Alaska avec des émissions croissantes de méthane |

| Transformation de la forêt amazonienne en savane | 2°C (localement +4°C) | Libération de 200 Gt de CO₂, perte de biodiversité, perturbation du cycle de l'eau | 17% déboisés (seuil critique estimé à 20-25%) |

| Effondrement de la calotte Antarctique Ouest | 1,5°C - 2°C | Élévation du niveau des mers de 3 à 5 mètres (sur plusieurs siècles) | Fonte accélérée, notamment du glacier Thwaites ("glacier de l'Apocalypse") |

N.B. :

Une étude publiée dans Science (2022) estime que nous avons déjà franchi 5 des 16 points de basculement identifiés, dont la fonte partielle du Groenland et de l'Antarctique Ouest, et le ralentissement de l'AMOC.

Chaque dixième de degré compte : limiter le réchauffement à 1,5°C plutôt qu'à 2°C pourrait éviter de franchir plusieurs points de basculement.