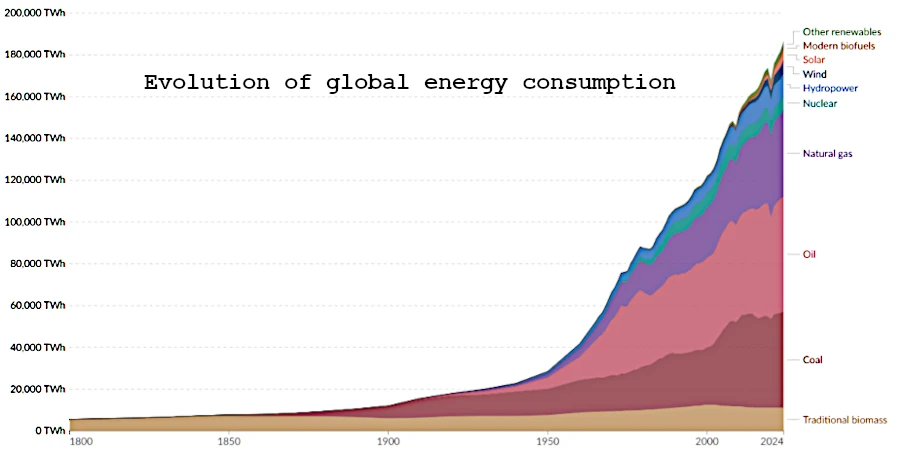

Depuis plus de deux siècles, l’humanité transforme de plus en plus d’énergie pour faire fonctionner ses machines, ses industries et, aujourd’hui, ses réseaux numériques. Chaque grande étape de cette évolution correspond à une révolution énergétique : de la vapeur au charbon, du pétrole à l’électricité, puis du silicium à l’ère des serveurs. Ces transitions racontent comment notre civilisation a su maîtriser des sources d’énergie de plus en plus denses, efficaces et rapides.

Des machines à vapeur aux serveurs numériques, l’humanité a appris à transformer la chaleur, la lumière, le mouvement et maintenant l’information. Toute avancée technologique reste, avant tout, une transformation d’énergie.

Au XVIIIe siècle, la machine à vapeur transforme la chaleur du charbon en mouvement. C’est une véritable révolution : la force musculaire humaine ou animale est remplacée par une puissance mécanique continue, capable d’animer les trains, les bateaux et les usines. La consommation d’énergie explose : l’homme multiplie sa puissance d’action sur la matière.

Le charbon devient le moteur de l’industrialisation. C’est une source d’énergie très concentrée, facile à stocker et à transporter. Il alimente les locomotives, les hauts fourneaux et la production d’électricité naissante. Au XIXe siècle, les grandes villes se couvrent de fumée, symbole à la fois du progrès et des premières pollutions massives.

Au XXe siècle, le pétrole prend le relais. Il permet d’alimenter les voitures, les avions, les navires, et devient le sang de l’économie mondiale. Sa densité énergétique est telle qu’un seul litre de carburant peut faire avancer une voiture sur plusieurs dizaines de kilomètres. C’est l’époque de la mobilité, du transport rapide et de la mondialisation des échanges.

En parallèle, l’électricité s’impose comme une énergie propre à l’usage : pas de fumée, pas de bruit, et une grande facilité de transport. Elle fait fonctionner les moteurs, éclaire les villes, alimente les foyers et les machines industrielles. L’électricité devient le lien universel entre toutes les autres formes d’énergie.

Après 1950, l’humanité découvre la fission nucléaire. Une infime quantité de matière suffit à libérer une énergie colossale selon la fameuse équation d’Einstein \(\Delta E = \Delta m c^2\). Les centrales nucléaires produisent une électricité stable et continue, mais posent de nouveaux défis : gestion des déchets radioactifs, sécurité des installations, et dépendance technologique.

Depuis le début du XXIe siècle, une nouvelle révolution est en cours : celle du numérique. Les ordinateurs, les smartphones et les centres de données consomment de plus en plus d’électricité. Derrière chaque recherche Internet, chaque vidéo en ligne, chaque transaction, se cache une consommation énergétique invisible mais bien réelle. Les centres de données (« data centers ») sont aujourd’hui les usines de l’ère numérique. Leur efficacité se mesure par le rapport entre l’énergie totale utilisée et celle réellement consacrée aux serveurs informatiques (le « PUE », pour Power Usage Effectiveness).

Face au réchauffement climatique et à la raréfaction des ressources fossiles, la question énergétique devient cruciale. Il ne s’agit plus seulement de produire plus, mais de produire mieux : avec des énergies renouvelables, des réseaux intelligents, des systèmes moins gourmands et plus sobres. Le défi est de maintenir nos besoins modernes (mobilité, confort, communication, etc.) tout en respectant des équilibres physiques.

Ces transformations montrent que la demande énergétique contemporaine ne se limite plus aux besoins classiques de transport et de chauffage : l'énergie devient un vecteur critique pour le traitement, le stockage et la transmission de l'information à l'échelle mondiale.

N.B. :

En deux siècles, la puissance énergétique moyenne utilisée par habitant a été multipliée par plus de 20. Nous vivons désormais dans une société où l’information et l’énergie sont étroitement liées : chaque bit calculé, stocké ou transmis consomme de l’énergie quelque part sur la planète.

| Période | Charbon (%) | Pétrole (%) | Gaz (%) | Nucléaire (%) | Hydroélectricité (%) | Solaire & Éolien (%) | Biomasse & autres (%) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1850 | ~95 | ~1 | <1 | 0 | ~2 | 0 | ~2 |

| 1900 | ~70 | ~8 | ~2 | 0 | ~10 | 0 | ~10 |

| 1950 | ~40 | ~36 | ~7 | 0 | ~10 | 0 | ~7 |

| 1980 | ~35 | ~37 | ~20 | ~5 | ~8 | 0 | ~5 |

| 2000 | ~28 | ~36 | ~23 | ~6 | ~7 | ~0,5 | ~6,5 |

| 2020 | ~26 | ~31 | ~24 | ~4 | ~6 | ~3 | ~6 |

| 2025 (prévision) | ~25 | ~29 | ~22 | ~5 | ~7 | ~4 | ~7 |

Sources : International Energy Agency (IEA) - IEA ; BP Statistical Review of World Energy 2021 - BP.